オールモスト・ブルーな二人の歳月 [映画ワ]

『ワン・デイ 23年のラブストーリー』

ラブストーリーというジャンルはあまり酷評を受けることはないもんだが、この映画はけっこうキツめの感想が目立つね。

ポスターのキーアートを見ても、題名の印象からも、二人の男女が、23年に渡って、理不尽な運命にも立ち向かいながら、愛を燃え上がらせていく、みたいな、さかんに映画化されてるニコラス・スパークスの小説っぽい内容を期待するんだろうねえ。

蓋開けてみれば、理不尽な運命というより、登場人物の性格づけが理不尽に思えるんじゃないか?

簡単に言うと、女には不自由してないから、女友達としてキープしとこうという男と、その男に想いを残したまま、別に好きでもない身近な男と同棲してしまう女の話なのだ。

「男の側」だろうが「女の側」だろうが、どちらに立とうとしても、共感を持つことが難しい。

むしろよくこの二人を主人公にしてラブストーリーを語ろうと試みたもんだなと、そのチャレンジ精神を褒めたくなる。

監督は『17歳の肖像』の女性監督ロネ・シェルフィグ。あの映画と同様、最初は洗練されてるように映るが、誠実さが足りない男と、経験が乏しく垢抜けないヒロインが、どんどん美しくなっていくという流れが、この映画に見てとれる。

女と男の人生曲線が交差するように、明暗が分かれていく。こういう流れの映画を過去に見た。

1999年の『オネーギンの恋文』だ。

19世紀ロシアの没落貴族オネーギンが、隠遁する村で、田舎娘のタチヤーナから、愛を綴った手紙を受け取る。

だが垢抜けない生娘に関心も湧かず、オネーギンはその愛を拒む。

タチヤーナの妹の婚約者だった地主のレンスキーは、心に深い痛手を負った彼女の名誉のためにと、オネーギンに決闘を申し出る。

望まぬ決闘の末、レンスキーを撃ち殺してしまったオネーギンは、その苦悩もあり、すべてを捨てて流浪の旅に出る。

6年後にペテルブルグで再会したタチヤーナは、オネーギンの従兄の妻となり、洗練された淑女に変貌を遂げていた。

彼女の芯にあった美しさに初めて気づかされたオネーギンは、愛と謝罪をこめた手紙をしたためるが、時すでに遅かった、という物語だった。

レイフ・ファインズがオネーギンを演じ、タチヤーナの膝にすがりつくように赦しを乞う場面は哀れだった。

この『ワン・デイ 23年のラブストーリー』は、アン・ハサウェイ演じるエマと、ジム・スタージェス演じるデクスターが、エジンバラの大学の卒業式で出会う、1988年の7月15日をスタートに、この二人の毎年7月15日の1日だけを追い続けて、2011年まで描いていく。

卒業式の後に初めて言葉を交わした二人は、すぐに意気投合、エマはデクスターをアパートに招き入れた。エマはイケメンのデクスターが自分を気に入ってもらえてると確信して、当然ベッドインと思い、彼を待たせて洗面所から下着姿で戻るが、デクスターは帰り支度を始めてた。

「僕らは友達のままでいよう」

二人は下着をつけたまま、ベッドで眠った。

デクスターは家も裕福で、女の子にもモテた。エマの思いには気づいてるが、多分彼女に対しては、肉体的な欲望よりも、別の親和感を抱いたのだろう。一緒にいて和めるとか、会話してて楽しいとか。

だけどエマは恋だと思って、受け入れる準備もできてたのに「友達として」なんて言われたら、女のプライドだってあるし、そのひと言は後々まで、尾を引くことになるのだ。

その後の数年、エマはロンドンに出て、作家を目指そうと一人暮らしをしてた。

中南米料理のレストランでバイトしてたが、日々に追われ、小説のペンも進まない。

パリで気ままに暮らしてたデクスターは、エマの元を訪れ

「君に自信をプレゼントするよ」と上から目線。

やがてデクスターは、テレビの音楽番組のMCとして人気を博すようになる。

90年代前半というと、音楽ドキュメンタリーの『リヴ・フォーエヴァー』でも題材にされてたが、いわゆる「ブリット・ポップ」全盛の時。

オアシスやブラー、パルプといった人気バンドが台頭し、その煌びやかさは、例えばパンク世代などからは辛辣な言葉を浴びせられるような、「チャラい」雰囲気もあったのだ。

まさにデクスターの軽薄なMCぶりは、その時代を皮肉ってもいるんだが、収録が終わればパーティ三昧、女にも事欠かないというデクスターが、なぜか電話する先はエマなのだ。

その頃エマは、レストランのバイト募集に来たコメディアン志望のイアンと距離を近づけていた。

教師の職に就いたエマは、浮ついた人生は歩まずに、小説も書き進めていた。

デクスターはガンを患った母親を見舞うが、享楽的な人生を歩む息子に、母親は厳しく言い放つ。

「真っ当に生きられないなら、もう会いに来なくていい」

そのデクスターの我が世の春は短かった。ブリット・ポップの沈滞とともに、MCの人気も下火となり、芸能誌にはその存在を叩かれるなど散々な目に。

デクスターは自分を見失う日々の中で、唯一エマの胸に安らぎを得ようとした。だがエマは

「あなたのことを心から愛してる。でももう好きじゃないの」と告げる。

エマはイアンと同棲生活を送ってたが、それは自分を偽ってるに過ぎないとわかってた。

2000年の7月15日、二人は友人の結婚式で再会した。

デクスターは別の女性と結婚し、もう子供も生まれていた。

ブルーのチャイナ・ドレスに身を包んだエマの美しさに、デクスターの心は揺れてるようだった。

華やかな業界とも縁はなくなり、慣れない子育ての日々に追われるデクスター。

2003年、エマはパリにいた。彼女の児童小説は出版され、晴れて作家となったのだ。

結婚生活が失敗に終わったデクスターは、パリのエマを訪ねに行った。

だがエマにはフランス人の彼氏がいた。

紹介すると言われたが、それを断り、デクスターは未練を断ち切るように、笑顔でエマの前から立ち去った。

川沿いをとぼとぼと歩くデクスターは、背後からかけられた声に振り向いた。

友人の結婚式での再会あたりから、アン・ハサウェイがどんどん奇麗になっていき、パリでの、ショートカットの彼女はもう最高なんである。

このあたりの変貌っぷりは、監督の前作『17歳の肖像』のキャリー・マリガンを思い起こさせるものがある。

互いに行き違ってたというか、思いが重なるタイミングを、逸し続けてたエマとデクスターは、2004年にようやく結ばれることになる。もう40近くなってるわけだ。

昔、向田邦子原作のドラマの中で、

「若い頃、さんざ女遊びとかして女房を泣かせたような亭主ほど、歳を取ってから、女房思いのいい亭主に変わるもの」

みたいなセリフがあったと記憶してるんだが、この映画のデクスターも、若い頃は遊び呆けてたが、この歳になってエマと結ばれて、いい夫になるんじゃないか?と、

その後はまったりとした展開でもよかったと思うんだよ。

もう方々でネタばれしてるけど、やっぱりこの結末のつけ方だと、特に女性の観客にとっては、

「誰に肩入れして見てればよかったの?」ってことになっちゃうよな。

デクスターは、俺は男だから、その駄目な感じも肯定してしまいたくなる所はあるけど、女性は嫌かもなあ。

エマにしてもなんでイアンとくっつくかと。イアンは悪いヤツではないよ。

だが見ればわかるが、惚れるのは厳しいんじゃないか?歯茎出して笑いかけてくるし。

大体イアンが話してる時、エマは全然乗ってないのにねえ。

まあその物語の成り行きとは別に、いろんな所にロケーションしてるし、画的には見所多い。

エジンバラの町の中心からでも眺められる、「アーサーの腰掛け」と呼ばれる小高い丘があるんだが、あそこには行った事があるんで懐かしかった。

この映画で印象的なのは、画面のあちらこちらに「ブルー」が配されていることだ。

それはエマが泳ぐプールの色だったり、レストランの内壁の色だったり、デクスターのシャツの色や、若い頃のエマのデニムや、スカートの色、彼女のチャイナドレスや、パリで着てるドレスもブルーだった。デクスターの家にあったタイプライターの色に至るまで、そのブルーが必ず目に入る。

パンフレットも多分そのあたりを意識してか、ページのバックの色や、文字の色をブルーにしつらえてる。この色が映画の「基調」となってるのだ。

エマとデクスターはお互いを想い合ってはいるんだが、燃え上がる赤のような恋にならない。

だが心の芯になる部分には、種火のように、青い恋の炎が消えずに灯され続けてる。

このブルーの配色がとても目に心地よい。

2012年7月13日

ラブストーリーというジャンルはあまり酷評を受けることはないもんだが、この映画はけっこうキツめの感想が目立つね。

ポスターのキーアートを見ても、題名の印象からも、二人の男女が、23年に渡って、理不尽な運命にも立ち向かいながら、愛を燃え上がらせていく、みたいな、さかんに映画化されてるニコラス・スパークスの小説っぽい内容を期待するんだろうねえ。

蓋開けてみれば、理不尽な運命というより、登場人物の性格づけが理不尽に思えるんじゃないか?

簡単に言うと、女には不自由してないから、女友達としてキープしとこうという男と、その男に想いを残したまま、別に好きでもない身近な男と同棲してしまう女の話なのだ。

「男の側」だろうが「女の側」だろうが、どちらに立とうとしても、共感を持つことが難しい。

むしろよくこの二人を主人公にしてラブストーリーを語ろうと試みたもんだなと、そのチャレンジ精神を褒めたくなる。

監督は『17歳の肖像』の女性監督ロネ・シェルフィグ。あの映画と同様、最初は洗練されてるように映るが、誠実さが足りない男と、経験が乏しく垢抜けないヒロインが、どんどん美しくなっていくという流れが、この映画に見てとれる。

女と男の人生曲線が交差するように、明暗が分かれていく。こういう流れの映画を過去に見た。

1999年の『オネーギンの恋文』だ。

19世紀ロシアの没落貴族オネーギンが、隠遁する村で、田舎娘のタチヤーナから、愛を綴った手紙を受け取る。

だが垢抜けない生娘に関心も湧かず、オネーギンはその愛を拒む。

タチヤーナの妹の婚約者だった地主のレンスキーは、心に深い痛手を負った彼女の名誉のためにと、オネーギンに決闘を申し出る。

望まぬ決闘の末、レンスキーを撃ち殺してしまったオネーギンは、その苦悩もあり、すべてを捨てて流浪の旅に出る。

6年後にペテルブルグで再会したタチヤーナは、オネーギンの従兄の妻となり、洗練された淑女に変貌を遂げていた。

彼女の芯にあった美しさに初めて気づかされたオネーギンは、愛と謝罪をこめた手紙をしたためるが、時すでに遅かった、という物語だった。

レイフ・ファインズがオネーギンを演じ、タチヤーナの膝にすがりつくように赦しを乞う場面は哀れだった。

この『ワン・デイ 23年のラブストーリー』は、アン・ハサウェイ演じるエマと、ジム・スタージェス演じるデクスターが、エジンバラの大学の卒業式で出会う、1988年の7月15日をスタートに、この二人の毎年7月15日の1日だけを追い続けて、2011年まで描いていく。

卒業式の後に初めて言葉を交わした二人は、すぐに意気投合、エマはデクスターをアパートに招き入れた。エマはイケメンのデクスターが自分を気に入ってもらえてると確信して、当然ベッドインと思い、彼を待たせて洗面所から下着姿で戻るが、デクスターは帰り支度を始めてた。

「僕らは友達のままでいよう」

二人は下着をつけたまま、ベッドで眠った。

デクスターは家も裕福で、女の子にもモテた。エマの思いには気づいてるが、多分彼女に対しては、肉体的な欲望よりも、別の親和感を抱いたのだろう。一緒にいて和めるとか、会話してて楽しいとか。

だけどエマは恋だと思って、受け入れる準備もできてたのに「友達として」なんて言われたら、女のプライドだってあるし、そのひと言は後々まで、尾を引くことになるのだ。

その後の数年、エマはロンドンに出て、作家を目指そうと一人暮らしをしてた。

中南米料理のレストランでバイトしてたが、日々に追われ、小説のペンも進まない。

パリで気ままに暮らしてたデクスターは、エマの元を訪れ

「君に自信をプレゼントするよ」と上から目線。

やがてデクスターは、テレビの音楽番組のMCとして人気を博すようになる。

90年代前半というと、音楽ドキュメンタリーの『リヴ・フォーエヴァー』でも題材にされてたが、いわゆる「ブリット・ポップ」全盛の時。

オアシスやブラー、パルプといった人気バンドが台頭し、その煌びやかさは、例えばパンク世代などからは辛辣な言葉を浴びせられるような、「チャラい」雰囲気もあったのだ。

まさにデクスターの軽薄なMCぶりは、その時代を皮肉ってもいるんだが、収録が終わればパーティ三昧、女にも事欠かないというデクスターが、なぜか電話する先はエマなのだ。

その頃エマは、レストランのバイト募集に来たコメディアン志望のイアンと距離を近づけていた。

教師の職に就いたエマは、浮ついた人生は歩まずに、小説も書き進めていた。

デクスターはガンを患った母親を見舞うが、享楽的な人生を歩む息子に、母親は厳しく言い放つ。

「真っ当に生きられないなら、もう会いに来なくていい」

そのデクスターの我が世の春は短かった。ブリット・ポップの沈滞とともに、MCの人気も下火となり、芸能誌にはその存在を叩かれるなど散々な目に。

デクスターは自分を見失う日々の中で、唯一エマの胸に安らぎを得ようとした。だがエマは

「あなたのことを心から愛してる。でももう好きじゃないの」と告げる。

エマはイアンと同棲生活を送ってたが、それは自分を偽ってるに過ぎないとわかってた。

2000年の7月15日、二人は友人の結婚式で再会した。

デクスターは別の女性と結婚し、もう子供も生まれていた。

ブルーのチャイナ・ドレスに身を包んだエマの美しさに、デクスターの心は揺れてるようだった。

華やかな業界とも縁はなくなり、慣れない子育ての日々に追われるデクスター。

2003年、エマはパリにいた。彼女の児童小説は出版され、晴れて作家となったのだ。

結婚生活が失敗に終わったデクスターは、パリのエマを訪ねに行った。

だがエマにはフランス人の彼氏がいた。

紹介すると言われたが、それを断り、デクスターは未練を断ち切るように、笑顔でエマの前から立ち去った。

川沿いをとぼとぼと歩くデクスターは、背後からかけられた声に振り向いた。

友人の結婚式での再会あたりから、アン・ハサウェイがどんどん奇麗になっていき、パリでの、ショートカットの彼女はもう最高なんである。

このあたりの変貌っぷりは、監督の前作『17歳の肖像』のキャリー・マリガンを思い起こさせるものがある。

互いに行き違ってたというか、思いが重なるタイミングを、逸し続けてたエマとデクスターは、2004年にようやく結ばれることになる。もう40近くなってるわけだ。

昔、向田邦子原作のドラマの中で、

「若い頃、さんざ女遊びとかして女房を泣かせたような亭主ほど、歳を取ってから、女房思いのいい亭主に変わるもの」

みたいなセリフがあったと記憶してるんだが、この映画のデクスターも、若い頃は遊び呆けてたが、この歳になってエマと結ばれて、いい夫になるんじゃないか?と、

その後はまったりとした展開でもよかったと思うんだよ。

もう方々でネタばれしてるけど、やっぱりこの結末のつけ方だと、特に女性の観客にとっては、

「誰に肩入れして見てればよかったの?」ってことになっちゃうよな。

デクスターは、俺は男だから、その駄目な感じも肯定してしまいたくなる所はあるけど、女性は嫌かもなあ。

エマにしてもなんでイアンとくっつくかと。イアンは悪いヤツではないよ。

だが見ればわかるが、惚れるのは厳しいんじゃないか?歯茎出して笑いかけてくるし。

大体イアンが話してる時、エマは全然乗ってないのにねえ。

まあその物語の成り行きとは別に、いろんな所にロケーションしてるし、画的には見所多い。

エジンバラの町の中心からでも眺められる、「アーサーの腰掛け」と呼ばれる小高い丘があるんだが、あそこには行った事があるんで懐かしかった。

この映画で印象的なのは、画面のあちらこちらに「ブルー」が配されていることだ。

それはエマが泳ぐプールの色だったり、レストランの内壁の色だったり、デクスターのシャツの色や、若い頃のエマのデニムや、スカートの色、彼女のチャイナドレスや、パリで着てるドレスもブルーだった。デクスターの家にあったタイプライターの色に至るまで、そのブルーが必ず目に入る。

パンフレットも多分そのあたりを意識してか、ページのバックの色や、文字の色をブルーにしつらえてる。この色が映画の「基調」となってるのだ。

エマとデクスターはお互いを想い合ってはいるんだが、燃え上がる赤のような恋にならない。

だが心の芯になる部分には、種火のように、青い恋の炎が消えずに灯され続けてる。

このブルーの配色がとても目に心地よい。

2012年7月13日

叔父と姪とその娘と気の毒な父親 [映画ワ]

『私の叔父さん』

あまりこういうことはしないんだが、映画を見た後に、連城三紀彦の原作を読んでみようと思い、単行本を買った。映画の描写では曖昧に感じられた部分が、実際原作ではどのように書かれているのか、確かめてみたかったのだ。

映画で高橋克典演じる主人公は、45才で独身の人気カメラマン構冶。郷里の下関の姉から、姪孫の夕美子が大学受験で上京するんで、部屋に泊めてやってくれと言われる。その夕美子からだしぬけに

「叔父さん、私の母さんのこと、愛してたでしょう?」

と言われ困惑する。その言葉の根拠がわからない。

構冶は19年前、姪孫と同じように上京し、自分の部屋で1ヶ月過ごしていった姪の夕季子との日々を回想する。

構冶と姉は17も歳が離れていたので、姉の娘である夕季子とは、「叔父」と「姪」の関係でありながら、6つしか違わず、小さな時分には兄妹のようにして育った間柄だった。

姉は夫が病死した後、ひとりで喫茶店を切り盛りしてたため、構冶が幼い夕季子の世話をしていた。

夕季子は「兄ちゃん」と呼んで、誰よりも懐いていた。

構冶が東京に出た後は疎遠になってたが、7年ぶりに不意に構冶を訪ねてきた夕季子は、19才の美しい女子大生になっていた。当時まだ駆け出しだった構冶は、有名なカメラマンの助手をしてたが、現場では無能扱いされ、その鬱憤をバーのホステスとの遊びで紛らわすような日々を送っていた。女性関係は賑やかだが、まともな恋愛はしてなかった。

夏休みを利用して「東京に遊びにきた」と言う夕季子は、言葉と裏腹に、構冶の部屋から外出することもなく、「兄ちゃん」の身の周りの世話を焼くばかりだ。自分と構冶の洗濯した下着を一緒に干して

「大家に同棲してると勘違いされるからやめろ」と言うんだが、意に介さない。

夏休みも終わりに近づくのに帰るそぶりを見せない夕季子。

構冶は姪の想いを感じ取ってないわけではなかった。

美しく成長して、今同じ屋根の下で寝泊りしてる。

自分の中にも夕季子と同じ気持ちがあるのかもしれない。だがそれは封印すべきもので、口に出すことではない。夕季子の何気ない言葉の端々から、それが伝わってくるから尚更だった。

夕季子は下関に帰る前の晩に、構冶を訪ねてきたバーのホステスとともに、酒を飲み、彼女が帰ったあと、堰を切るように、想いを構冶にぶつけた。だが構冶はそれを受け止めることはできなかった。

翌朝、駅まで見送りに行く道すがら、夕季子は

「実は郷里に結婚する相手がいる」と思わぬ言葉を発した。

「だから昨日言ったことは全部嘘だから」

その言葉通り、ほどなく夕季子から、結婚式の案内状が届いた。

相手は構冶と同じ年かさの、近所で水道屋を営んでる男で、風采の上がらない感じがした。

夕季子の純白のウェデングドレスの眩しさを、酒で紛らわそうと、したたかに酔ってしまった構冶は、新郎に握手しようとして、咄嗟に殴りかかってしまう。自分でもなぜそんな真似をしたのか。

それから半年くらい経って、夕季子から電話が入った。夫が店を構える資金が足りず、内緒でお金を貸してほしいと。構冶は仕事ぶりを認められるようになっており、用立てることを快諾した。

東京にやってきた夕季子は赤ん坊を抱えていた。喫茶店で会い、その別れ際に

「記念に写真を撮ってほしい」

と言う。レンズを向けるが、なぜかおどけた表情ばかりする。

「これでいいの」と5枚の写真を撮ってもらった。

写真を現像して、後日夕季子宛てに送り、構冶は焼き増しした5枚を、自宅の本棚の、島崎藤村の詩集の1ページに忍ばせた。

「きみがさやけき めのいろも」

「きみくれなゐの くちびるも」

「きみがみどりの くろかみも」

「またいつかみん このわかれ」

夕季子はその写真を撮った2ヶ月後に、交通事故に遭い、赤ん坊の夕美子を残して逝ってしまった。

構冶が45才の今に至るまで独身でいるのも、恋愛が長続きしないのも、藤村の詩集に挟んだ写真を捨てられないのも、その気持ちは自分が一番よくわかっていた。

だからこそ姪孫の夕美子の言葉の根拠が気になった。

さらに、下関に帰った夕美子は構冶を振り回すことに。

夕美子は妊娠していて「相手は叔父さんだ」と言ってる。

夕美子の父親は真に受けてない様子だが、姉は構冶が女にだらしない生活を送ってることを知ってる。万が一を疑ってるようだ。

下関に帰り、姉と夕美子の父親の前に座った構冶に、夕美子は

「叔父さんは母さんと想いを遂げられなかったから、私を代わりにしたんだ」と。

そして構冶が、自分の母親を愛していたという証拠にと、あの5枚の写真をテーブルに並べた。

写真の中にメッセージがあるという。それは構冶が今まで思ってもみなかったことだった。

映画でも原作の小説でも、あらすじに沿った会話のひとつひとつが含みを持たせるセリフになってる。それを書いてしまうとつまらなくなるので書かないが、原作を読んで補完できた部分がけっこうあった。

映画で曖昧に感じたのは、構冶の夕季子に対する想いの部分だ。原作では二人の幼い頃のエピソードが簡潔に描かれてるが、それによって、兄妹のように育った二人の結びつきがわかるようにはなってる。

あと構冶がなぜまともな恋愛ができずに、刹那的に女性と関係を持つのかという、それが姪への叶わなかった想いへとつながる描写が、映画には足りない。

夕季子を演じる寺島咲は、まっすぐな清潔感があっていいと思うのだが、映画ではその夕季子が一方的に突っ走ってしまってる印象を受ける。

構冶は「巻き込まれて困った」みたいな。実際、親子二代に巻き込まれてるんだが。

5枚の写真に関しては、これは映画という「目で見れる」ものの強さが発揮されるね。

一目瞭然というか。ここは俺も唸ったとこだ。

だが構冶はその写真を受けて、姉と夕美子の父親の前で、姪孫の夕美子に対して「けじめ」をつける発言をするんだが、俺は他に客が一人しかいなかった新宿の映画館で、

「マジか」と口に出してしまった。

ここに至って、俺は主人公の構冶より、夕美子の父親に感情移入せざるを得ない。

だって、彼は夕季子と結婚するにあたって、婿養子に入ってるわけよ。でもって結婚して娘が産まれて、間もなく嫁に死なれてしまう。

構冶の姉がそばに居たとはいえ、男手で娘を育て上げて、その娘から

「母さんは叔父さんが実は好きだった」などと言われ、その上、自分は叔父さんの子を宿してるとも言われ。そこにダメ押し的な構冶の決断て…。

こつこつと水道屋を営んできたこのオヤジの扱いはどうよ。

映画では鶴見辰吾が演じてるが、小説ではもっと風采上がんない感じの人だよね。徳井優みたいな。

しかし詰まる所、俺の中に「こういうシチュ萌え」がないという、その確認にはなった。

俺にも姪はいるし、ガキの頃は家を行き来して遊んだりもしたが、中学の頃以降は疎遠となってるし。

大体ブサイクな俺が高橋克典に我が身を重ねるなんてできないしね。想いを溜め込んで、裏腹な言葉ばかり吐いて、一歩踏みこむことができずに、恋を逃したという経験なら、そりゃああるけど。

この映画を見ようかなと思ったのは、高橋克典と細野辰興監督の組み合わせだったからだ。

10年前の『竜二 Forever』は、俺にとっては「映画作りの映画」の中でも傑作だと思ってるのだ。

それからこの2月にNHKで放映された単発ドラマ『家で死ぬということ』での高橋克典の演技が良かったということもある。この映画での夕美子の父親のような、大人しい夫の役なのだ。

妻の母親が白川郷で独り暮らしをしてるが、末期のガンを宣告される。会社で閑職に追いやられ、家でも妻の前で肩身が狭い夫の純一は、娘に代わって義母を東京の病院に入ってもらうよう、次男を伴って説得に行くという内容。

義母は家から頑として動こうとせず、純一は身の回りの世話をする内、村の人々とも打ち解けていく。足腰が利かなくなり、村の老人ホームに移ることになるが、あれだけ気丈に振舞っていた義母が、ホームのベッドで心細げにしてる。純一はベッドの傍らで自分の手と義母の手を紐で結ぶ。

翌朝、義母は自分で身支度をして、ベッドに正座してた。

「そうですね、お義母さん。家に帰りましょう」

高橋克典のこのセリフがよかった。

義母と純一の妻は、若い頃に仲違いしたままだった。義母が危篤となり、電話を入れても、まだ仕事がどうこう言ってる妻を

「お前の母親が死ぬんだぞ。親の死に目に会うことより大事な用事なんてあるか!」

「いいから早く来い!」

このセリフは迫力が篭ってた。

この『私の叔父さん』で高橋克典は、45才の現在と、26才の若い時代を演じ分けてるが、先に書いたが、主人公に思い入れるにはカッコよすぎるんだよ。高橋克典みたいな叔父さんが相手ならば、そういう間違いも起こるかもなという、その意味での説得力はあるけど。

だが映画が期待はずれだったということではなく、原作を読んだことで、場面の背景が補完されて、もう一度見たら深みが増すかもなと感じてる。俺のように映画を見た後に原作を読んでみようと思う人間がいれば、それはそれで、映画化の意義はあったということだろう。

2012年4月25日

あまりこういうことはしないんだが、映画を見た後に、連城三紀彦の原作を読んでみようと思い、単行本を買った。映画の描写では曖昧に感じられた部分が、実際原作ではどのように書かれているのか、確かめてみたかったのだ。

映画で高橋克典演じる主人公は、45才で独身の人気カメラマン構冶。郷里の下関の姉から、姪孫の夕美子が大学受験で上京するんで、部屋に泊めてやってくれと言われる。その夕美子からだしぬけに

「叔父さん、私の母さんのこと、愛してたでしょう?」

と言われ困惑する。その言葉の根拠がわからない。

構冶は19年前、姪孫と同じように上京し、自分の部屋で1ヶ月過ごしていった姪の夕季子との日々を回想する。

構冶と姉は17も歳が離れていたので、姉の娘である夕季子とは、「叔父」と「姪」の関係でありながら、6つしか違わず、小さな時分には兄妹のようにして育った間柄だった。

姉は夫が病死した後、ひとりで喫茶店を切り盛りしてたため、構冶が幼い夕季子の世話をしていた。

夕季子は「兄ちゃん」と呼んで、誰よりも懐いていた。

構冶が東京に出た後は疎遠になってたが、7年ぶりに不意に構冶を訪ねてきた夕季子は、19才の美しい女子大生になっていた。当時まだ駆け出しだった構冶は、有名なカメラマンの助手をしてたが、現場では無能扱いされ、その鬱憤をバーのホステスとの遊びで紛らわすような日々を送っていた。女性関係は賑やかだが、まともな恋愛はしてなかった。

夏休みを利用して「東京に遊びにきた」と言う夕季子は、言葉と裏腹に、構冶の部屋から外出することもなく、「兄ちゃん」の身の周りの世話を焼くばかりだ。自分と構冶の洗濯した下着を一緒に干して

「大家に同棲してると勘違いされるからやめろ」と言うんだが、意に介さない。

夏休みも終わりに近づくのに帰るそぶりを見せない夕季子。

構冶は姪の想いを感じ取ってないわけではなかった。

美しく成長して、今同じ屋根の下で寝泊りしてる。

自分の中にも夕季子と同じ気持ちがあるのかもしれない。だがそれは封印すべきもので、口に出すことではない。夕季子の何気ない言葉の端々から、それが伝わってくるから尚更だった。

夕季子は下関に帰る前の晩に、構冶を訪ねてきたバーのホステスとともに、酒を飲み、彼女が帰ったあと、堰を切るように、想いを構冶にぶつけた。だが構冶はそれを受け止めることはできなかった。

翌朝、駅まで見送りに行く道すがら、夕季子は

「実は郷里に結婚する相手がいる」と思わぬ言葉を発した。

「だから昨日言ったことは全部嘘だから」

その言葉通り、ほどなく夕季子から、結婚式の案内状が届いた。

相手は構冶と同じ年かさの、近所で水道屋を営んでる男で、風采の上がらない感じがした。

夕季子の純白のウェデングドレスの眩しさを、酒で紛らわそうと、したたかに酔ってしまった構冶は、新郎に握手しようとして、咄嗟に殴りかかってしまう。自分でもなぜそんな真似をしたのか。

それから半年くらい経って、夕季子から電話が入った。夫が店を構える資金が足りず、内緒でお金を貸してほしいと。構冶は仕事ぶりを認められるようになっており、用立てることを快諾した。

東京にやってきた夕季子は赤ん坊を抱えていた。喫茶店で会い、その別れ際に

「記念に写真を撮ってほしい」

と言う。レンズを向けるが、なぜかおどけた表情ばかりする。

「これでいいの」と5枚の写真を撮ってもらった。

写真を現像して、後日夕季子宛てに送り、構冶は焼き増しした5枚を、自宅の本棚の、島崎藤村の詩集の1ページに忍ばせた。

「きみがさやけき めのいろも」

「きみくれなゐの くちびるも」

「きみがみどりの くろかみも」

「またいつかみん このわかれ」

夕季子はその写真を撮った2ヶ月後に、交通事故に遭い、赤ん坊の夕美子を残して逝ってしまった。

構冶が45才の今に至るまで独身でいるのも、恋愛が長続きしないのも、藤村の詩集に挟んだ写真を捨てられないのも、その気持ちは自分が一番よくわかっていた。

だからこそ姪孫の夕美子の言葉の根拠が気になった。

さらに、下関に帰った夕美子は構冶を振り回すことに。

夕美子は妊娠していて「相手は叔父さんだ」と言ってる。

夕美子の父親は真に受けてない様子だが、姉は構冶が女にだらしない生活を送ってることを知ってる。万が一を疑ってるようだ。

下関に帰り、姉と夕美子の父親の前に座った構冶に、夕美子は

「叔父さんは母さんと想いを遂げられなかったから、私を代わりにしたんだ」と。

そして構冶が、自分の母親を愛していたという証拠にと、あの5枚の写真をテーブルに並べた。

写真の中にメッセージがあるという。それは構冶が今まで思ってもみなかったことだった。

映画でも原作の小説でも、あらすじに沿った会話のひとつひとつが含みを持たせるセリフになってる。それを書いてしまうとつまらなくなるので書かないが、原作を読んで補完できた部分がけっこうあった。

映画で曖昧に感じたのは、構冶の夕季子に対する想いの部分だ。原作では二人の幼い頃のエピソードが簡潔に描かれてるが、それによって、兄妹のように育った二人の結びつきがわかるようにはなってる。

あと構冶がなぜまともな恋愛ができずに、刹那的に女性と関係を持つのかという、それが姪への叶わなかった想いへとつながる描写が、映画には足りない。

夕季子を演じる寺島咲は、まっすぐな清潔感があっていいと思うのだが、映画ではその夕季子が一方的に突っ走ってしまってる印象を受ける。

構冶は「巻き込まれて困った」みたいな。実際、親子二代に巻き込まれてるんだが。

5枚の写真に関しては、これは映画という「目で見れる」ものの強さが発揮されるね。

一目瞭然というか。ここは俺も唸ったとこだ。

だが構冶はその写真を受けて、姉と夕美子の父親の前で、姪孫の夕美子に対して「けじめ」をつける発言をするんだが、俺は他に客が一人しかいなかった新宿の映画館で、

「マジか」と口に出してしまった。

ここに至って、俺は主人公の構冶より、夕美子の父親に感情移入せざるを得ない。

だって、彼は夕季子と結婚するにあたって、婿養子に入ってるわけよ。でもって結婚して娘が産まれて、間もなく嫁に死なれてしまう。

構冶の姉がそばに居たとはいえ、男手で娘を育て上げて、その娘から

「母さんは叔父さんが実は好きだった」などと言われ、その上、自分は叔父さんの子を宿してるとも言われ。そこにダメ押し的な構冶の決断て…。

こつこつと水道屋を営んできたこのオヤジの扱いはどうよ。

映画では鶴見辰吾が演じてるが、小説ではもっと風采上がんない感じの人だよね。徳井優みたいな。

しかし詰まる所、俺の中に「こういうシチュ萌え」がないという、その確認にはなった。

俺にも姪はいるし、ガキの頃は家を行き来して遊んだりもしたが、中学の頃以降は疎遠となってるし。

大体ブサイクな俺が高橋克典に我が身を重ねるなんてできないしね。想いを溜め込んで、裏腹な言葉ばかり吐いて、一歩踏みこむことができずに、恋を逃したという経験なら、そりゃああるけど。

この映画を見ようかなと思ったのは、高橋克典と細野辰興監督の組み合わせだったからだ。

10年前の『竜二 Forever』は、俺にとっては「映画作りの映画」の中でも傑作だと思ってるのだ。

それからこの2月にNHKで放映された単発ドラマ『家で死ぬということ』での高橋克典の演技が良かったということもある。この映画での夕美子の父親のような、大人しい夫の役なのだ。

妻の母親が白川郷で独り暮らしをしてるが、末期のガンを宣告される。会社で閑職に追いやられ、家でも妻の前で肩身が狭い夫の純一は、娘に代わって義母を東京の病院に入ってもらうよう、次男を伴って説得に行くという内容。

義母は家から頑として動こうとせず、純一は身の回りの世話をする内、村の人々とも打ち解けていく。足腰が利かなくなり、村の老人ホームに移ることになるが、あれだけ気丈に振舞っていた義母が、ホームのベッドで心細げにしてる。純一はベッドの傍らで自分の手と義母の手を紐で結ぶ。

翌朝、義母は自分で身支度をして、ベッドに正座してた。

「そうですね、お義母さん。家に帰りましょう」

高橋克典のこのセリフがよかった。

義母と純一の妻は、若い頃に仲違いしたままだった。義母が危篤となり、電話を入れても、まだ仕事がどうこう言ってる妻を

「お前の母親が死ぬんだぞ。親の死に目に会うことより大事な用事なんてあるか!」

「いいから早く来い!」

このセリフは迫力が篭ってた。

この『私の叔父さん』で高橋克典は、45才の現在と、26才の若い時代を演じ分けてるが、先に書いたが、主人公に思い入れるにはカッコよすぎるんだよ。高橋克典みたいな叔父さんが相手ならば、そういう間違いも起こるかもなという、その意味での説得力はあるけど。

だが映画が期待はずれだったということではなく、原作を読んだことで、場面の背景が補完されて、もう一度見たら深みが増すかもなと感じてる。俺のように映画を見た後に原作を読んでみようと思う人間がいれば、それはそれで、映画化の意義はあったということだろう。

2012年4月25日

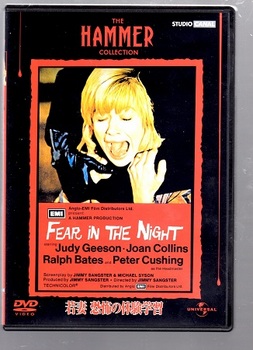

若妻ジュディ・ギーソンに釣られる [映画ワ]

『若妻 恐怖の体験学習』

男には「若妻」という文字に反応してしまう性(さが)というものがあるのだ。映画の題名にもこれが入ってると、俄かに興味が高まる。

俺にはいづれも見に行かなかった3本の映画があるが、例えば『僕と妻の1778の物語』が『僕と若妻の1778の物語』になってたら見たかも知れないし、『死にゆく妻との旅路』が『死にゆく若妻との旅路』になってたら、若妻が石田ゆり子であっても見たかも知れないし、『余命1ヶ月の花嫁』が『余命1ヶ月の若妻』になってれば確実に見に行っただろう。

この映画は1972年の英国ハマー・プロ製作のサスペンスで、日本では劇場未公開、昔テレビで何度か放映されてたものだ。DVDになってたので、題名に釣られて買った。理由はそれだけじゃなく、英国フェロモン女優のひとりジュディ・ギーソンが主演だからでもあるが。

この題名は昔のテレビ放映時のものを採用してるようだが、それにしても、うまいこと気を引くようにつけたもんだと、見終わってから感心したよ。原題は「恐怖の夜」というような味もそっけもない意味だもの。

ジュディ・ギーソン演じるペギーは、4ヶ月前に知り合ったロバートとスピード結婚したばかり。ロバートが単身赴任してる、ロンドンから遠く離れた寄宿学校に、新任の女性教師として雇われることに。

だが荷造りを進めるその晩に、アパートで義手をつけた侵入者に襲われた。ペギーは気を失うが、何も捕られず、怪我もなかった。アパートの大家は彼女の話を信じてないようだ。

ペギーは半年前までノイローゼで精神科医の診察を受けてたのだ。

ショックも癒えぬまま、ペギーは寄宿学校を訪れる。森に囲まれた広大な敷地に立つ、チューダー様式の校舎。学校は休みの期間で、生徒も教員のひとりも見かけない。

ペギーが建物の中を探索してると、ドアの向こうから教師の声と、生徒の歓声らしき物音が。だがペギーがドアを開けると、物音は止み、振り返ると、そこには肖像画にあった顔の老人が。

この学校の校長カーマイケルだった。彼はペギーを連れて校内を案内しつつ、自らの教育理念をとうとうと語った。ペギーは気づかなかったが、その左手は義手だった。

ペギーはロバートとの新生活に、落ち着きを取り戻しつつあったが、その矢先、またしても敷地内の自分たちの住家で、義手の侵入者に襲われ、またしても気を失う。

「ロンドンから私を尾けてきたんだわ!」

ロバートに訴えたが、彼も半信半疑の様子だ。

「警察を呼びたいなら呼ぶよ」

と言われたが、ペギーは躊躇した。

気晴らしにとロバートは敷地内の美しい川辺にペギーを誘った。

ペギーはそこでカーマイケル校長の妻モリーと顔を合わす。

モリーはロバートには親しげな口調で、ペギーはこの校長には不釣合いな若い妻を不快に感じた。

ロバートがカーマイケル校長の代理で、ロンドンの学界の集まりで家を空けた夜。ペギーはロバートのジープに積んであったライフルをそばに置いて、不安な一夜をやり過ごそうとしていた。

だが物音がして、ライフルを手に部屋を出ると、目の前に義手をつけた男が。それがカーマイケル校長と分かると同時に、ペギーは引き金を引いていた。

だが撃たれたはずの校長は起き上がってきて、ペギーは、またまたまたしても気を失うのだった。

ロバートが家に戻ると、ペギーは人が変わったように、無表情になってた。ドアが壊された跡や、血のついた床、何を聞いても生返事しか帰ってこない。カーマイケル校長の姿も見えない。

ロバートはペギーが校長を撃ったのか確かめるため、彼女に秘密にしてたことを打ち明けた。

実はこの寄宿学校はもう十年以上も前に閉校になってると。

カーマイケル校長が火事を出し、多くの生徒が亡くなった。校長自身も火傷を負い、当時医者をしてたロバートと知り合ったのだ。校長はショックで、精神的に時間が止まってしまった。親族から校長の面倒をずっと見てくれるなら、報酬は十分に出すと言われ、ここに来たのだと。

生徒の合唱の歌声や、授業での受け答えの声はすべてテープによるもので、校長は今も授業を行ってるつもりでいるし、昼食も学校の皆と一緒と思ってるので、テーブルも食器も揃えて置いてあるのだ。

なので校長の居所がわからないと困ったことになると、ロバートは言った。

そこに校長の妻モリーが入ってきた。

そしてさらなる真相が、ペギーの眼前に展開されることになる。

まずね題名の「若妻」はその通り、「体験学習」といったって、学校やってないしね、でもある意味「学習」と言えなくもない目に遭ってるね。

映画の脚本としては、非常に低予算構造となってて、会社としちゃ有難いだろう。寄宿学校を舞台にして生徒の一人も出さずに済む設定だし、映画全体でも登場人物10人いないからね。建物に火をつける場面もないし。

しかしせっかくジュディ・ギーソン出してるのに「エロ要素」一つもないのはガッカリだよ。1本の映画の中で3回も気を失うヒロインてのも珍しいけどな。

『ナイト&デイ』のキャメロン・ディアスがいたか、そういえば。

ハマー・プロの大スターであるピーター・カッシングの、風格ある怪演は見れるけど。

悪女が似合うジョーン・コリンズが、もうちょいジュディ・ギーソンをいじめるような場面でもあれば、俺もテンション上がったんだが。

2012年2月15日

男には「若妻」という文字に反応してしまう性(さが)というものがあるのだ。映画の題名にもこれが入ってると、俄かに興味が高まる。

俺にはいづれも見に行かなかった3本の映画があるが、例えば『僕と妻の1778の物語』が『僕と若妻の1778の物語』になってたら見たかも知れないし、『死にゆく妻との旅路』が『死にゆく若妻との旅路』になってたら、若妻が石田ゆり子であっても見たかも知れないし、『余命1ヶ月の花嫁』が『余命1ヶ月の若妻』になってれば確実に見に行っただろう。

この映画は1972年の英国ハマー・プロ製作のサスペンスで、日本では劇場未公開、昔テレビで何度か放映されてたものだ。DVDになってたので、題名に釣られて買った。理由はそれだけじゃなく、英国フェロモン女優のひとりジュディ・ギーソンが主演だからでもあるが。

この題名は昔のテレビ放映時のものを採用してるようだが、それにしても、うまいこと気を引くようにつけたもんだと、見終わってから感心したよ。原題は「恐怖の夜」というような味もそっけもない意味だもの。

ジュディ・ギーソン演じるペギーは、4ヶ月前に知り合ったロバートとスピード結婚したばかり。ロバートが単身赴任してる、ロンドンから遠く離れた寄宿学校に、新任の女性教師として雇われることに。

だが荷造りを進めるその晩に、アパートで義手をつけた侵入者に襲われた。ペギーは気を失うが、何も捕られず、怪我もなかった。アパートの大家は彼女の話を信じてないようだ。

ペギーは半年前までノイローゼで精神科医の診察を受けてたのだ。

ショックも癒えぬまま、ペギーは寄宿学校を訪れる。森に囲まれた広大な敷地に立つ、チューダー様式の校舎。学校は休みの期間で、生徒も教員のひとりも見かけない。

ペギーが建物の中を探索してると、ドアの向こうから教師の声と、生徒の歓声らしき物音が。だがペギーがドアを開けると、物音は止み、振り返ると、そこには肖像画にあった顔の老人が。

この学校の校長カーマイケルだった。彼はペギーを連れて校内を案内しつつ、自らの教育理念をとうとうと語った。ペギーは気づかなかったが、その左手は義手だった。

ペギーはロバートとの新生活に、落ち着きを取り戻しつつあったが、その矢先、またしても敷地内の自分たちの住家で、義手の侵入者に襲われ、またしても気を失う。

「ロンドンから私を尾けてきたんだわ!」

ロバートに訴えたが、彼も半信半疑の様子だ。

「警察を呼びたいなら呼ぶよ」

と言われたが、ペギーは躊躇した。

気晴らしにとロバートは敷地内の美しい川辺にペギーを誘った。

ペギーはそこでカーマイケル校長の妻モリーと顔を合わす。

モリーはロバートには親しげな口調で、ペギーはこの校長には不釣合いな若い妻を不快に感じた。

ロバートがカーマイケル校長の代理で、ロンドンの学界の集まりで家を空けた夜。ペギーはロバートのジープに積んであったライフルをそばに置いて、不安な一夜をやり過ごそうとしていた。

だが物音がして、ライフルを手に部屋を出ると、目の前に義手をつけた男が。それがカーマイケル校長と分かると同時に、ペギーは引き金を引いていた。

だが撃たれたはずの校長は起き上がってきて、ペギーは、またまたまたしても気を失うのだった。

ロバートが家に戻ると、ペギーは人が変わったように、無表情になってた。ドアが壊された跡や、血のついた床、何を聞いても生返事しか帰ってこない。カーマイケル校長の姿も見えない。

ロバートはペギーが校長を撃ったのか確かめるため、彼女に秘密にしてたことを打ち明けた。

実はこの寄宿学校はもう十年以上も前に閉校になってると。

カーマイケル校長が火事を出し、多くの生徒が亡くなった。校長自身も火傷を負い、当時医者をしてたロバートと知り合ったのだ。校長はショックで、精神的に時間が止まってしまった。親族から校長の面倒をずっと見てくれるなら、報酬は十分に出すと言われ、ここに来たのだと。

生徒の合唱の歌声や、授業での受け答えの声はすべてテープによるもので、校長は今も授業を行ってるつもりでいるし、昼食も学校の皆と一緒と思ってるので、テーブルも食器も揃えて置いてあるのだ。

なので校長の居所がわからないと困ったことになると、ロバートは言った。

そこに校長の妻モリーが入ってきた。

そしてさらなる真相が、ペギーの眼前に展開されることになる。

まずね題名の「若妻」はその通り、「体験学習」といったって、学校やってないしね、でもある意味「学習」と言えなくもない目に遭ってるね。

映画の脚本としては、非常に低予算構造となってて、会社としちゃ有難いだろう。寄宿学校を舞台にして生徒の一人も出さずに済む設定だし、映画全体でも登場人物10人いないからね。建物に火をつける場面もないし。

しかしせっかくジュディ・ギーソン出してるのに「エロ要素」一つもないのはガッカリだよ。1本の映画の中で3回も気を失うヒロインてのも珍しいけどな。

『ナイト&デイ』のキャメロン・ディアスがいたか、そういえば。

ハマー・プロの大スターであるピーター・カッシングの、風格ある怪演は見れるけど。

悪女が似合うジョーン・コリンズが、もうちょいジュディ・ギーソンをいじめるような場面でもあれば、俺もテンション上がったんだが。

2012年2月15日

映画みたいな女子ソフト部 [映画ワ]

『私たちの時代』

2010年の12月末にフジテレビで放映されたドキュメンタリー。放映直後から大きな反響があったもので、俺は「見ときゃよかった」と後悔してたんだが、先週から新宿武蔵野館で、朝1回上映してるというんで駆けつけた。

元々はフジテレビのプロデューサーと石川テレビの若いディレクターが、能登半島にある門前高校女子ソフトボール部を、長期に渡って取材していこうという企画だったという。

過疎化の進む島の、生徒の少ない高校で、インターハイ全国出場を目指して、白球を追う彼女たちのひたむきな姿を追い続けることで、ネガティブな話題ばかりがメディアに乗りがちな、若い世代の、普遍的ともいえる青春の肖像を描く心積もりがあったのではないか。劇的な何かを取材しようという意図はなかった。

カメラを持つのが地元の人間ということもあるのだろうが、気の置けない雰囲気が画面から感じられる。生徒たちの素の表情が収められてる。

その部員たちを牽引するのが、女性監督の室谷先生だ。彼女は元女子ソフト日本代表として、世界大会優勝の経験を持ち、体育の教師として、生まれ育ったこの門前町の高校に赴任してきた。それから30数年、一度の転勤もなく、体育と女子ソフトボール部の監督として、生徒たちを育て、送り出してきた。

室谷先生は

「教師というのは、金を稼ぐ仕事じゃないんです」

「一人でも、一人でも多くの生徒を救ってやりたい、それだけです」と話す。

彼女は部員たちのために、自宅を合宿所にしてしまった。親元を離れて、ここに住み込む生徒も多い。

俺はこんな歳になって今更遅いんだが、こういう大人が、大人のあるべき姿なんだろうな。

室谷先生率いる女子ソフトボール部の最初の年の部員だったのが、現在は室谷監督の右腕的存在の道コーチ。彼女は室谷先生の人柄に惚れ込み、卒業後は門前高校の図書室の司書となり、部の練習ではノックを行う。部員たちの動きを見つめるツーショットがあるんだが、二の腕も逞しく、失礼ながら「男前」のお二人である。

だがそんな長期取材を始めた1年後、2007年3月25日、震度6強の「能登半島地震」が地元の門前町を直撃する。この作品でナレーションを担当している、ソフトボール部のマネージャーの子の自宅である理髪店は、運よく被害を免れたが、部員の中には、自宅が損壊し、取り壊しとなるため、長年住み慣れた我が家を諦めなければならない子も。

多くの住民が避難所での生活を余儀なくされ、茫然自失となる中、ソフトボール部は地震の2週間後には練習を再開した。

室谷監督は部員たちに

「生きているということが大事。無くなったり壊れたりした物は、また買うことができる。命は買えない」と話す。

ノックをする道コーチは檄を飛ばす

「声を出せ!声は願いなんや!」

部員を集め

「こんなことで負けてたまるか!」

取材する側も動揺したであろう、この大災害を機に、このドキュメンタリーは、白球を追う十代の女の子たちの日常を描くことから、何もなかったはずの日常を不意に襲った試練を、彼女たちが、島の人たちが、どう乗り越えてゆくのか、それに寄り添い、見つめ続けていくというテーマに変貌していく。

作品の後半3分の1位は、インターハイを目指す門前高校の戦いをカメラは追う。

門前高校には、常に県大会の決勝で顔を合わせる津幡高校というライバル校の存在がある。津幡のエースの球がなかなか攻略できないのだ。

2008年の県大会。3年生のマネージャーには最後の大会。そして定年を迎える室谷先生にとっても、これがチームを率いる最後の大会だった。

さらに門前高校は、生徒数の減少が止まらず、能登高校に統合されることが決まっている。

「こんないい高校を。勿体無いですよ」

室谷先生の口調に悔しさが滲む。

決勝の日曜日は、奇しくも秋葉原で無差別通り魔事件が起こった6月8日だった。

女子ソフトボールの試合は野球より短い7回表裏の攻撃まで。津幡に1点先制されたまま、相手エースを打てずにいた門前は7回裏に同点に追いつき、延長戦へ。

だが8回表の津幡の攻撃で、キャッチャーフライを捕りに行った1年生キャッチャーとファーストが衝突。ふたりは救急車で運ばれるというアクシデントが。

その時、レガースをつけたのは、1年生にレギュラーを奪われた3年生の元正捕手だった。

津幡の攻撃を0に抑え、その裏の打席には、その3年生キャッチャーが入る。

その3年生が1年生の有望株にレギュラーを奪われた経緯も取材してある。なのでここはもし映画だったら

「こんなできすぎた展開があるか」

と思われてしまいそうな位のお膳立てになってるんだが、これは多分長期取材の中で、部員のほぼ全員のエピソードを押さえてあったからじゃないか、と想像するが。

ただこのクライマックス的な場面を、スローモーションと無音で処理してるのは、ちょっときれいに作りすぎてると思う。

これはスポーツを描く映画全般に言えることなんだが、ここぞという場面をスローで見せるよね。

考えて見ると、これ描写の仕方が逆なんだよ。

普段テレビなんかで例えば野球中継を見てると、ホームラン打つ場面でも、予めスローなんかにはならないよね。そりゃライヴだから、いつホームラン打つかわからないんだし。スローになるのは、リピート映像の時でしょ。

つまり映画ではなからスローかますと

「ここできますよ」と言ってるようなもんで、興奮が阻害されるんだよ。

最初は通常のスピードで打つ場面を見せてほしいわけ。スローじゃないと盛り上がらないってのは、作り手が勝手に思い込んでるだけだよ。

俺はこれを「巨人の星症候群」と呼んでる。あのアニメなんか一球投げるのにどんだけ時間かけてんだよという位、CM明けまで引っ張ったりしてたからね。でもあの後、大概の映画とかアニメとか、スポーツ物でスローかますようになったんだよな。いい加減その呪縛を解き放つような演出を見せてほしい。

それからここんとこフレデリック・ワイズマン監督のドキュメンタリーを集中的に見てたんで、あの取材側の作為とか、過剰さを一切排した作り方とは、対照的な、情緒に訴えかける過剰な要素が含まれているとは感じるんだけど、これはこの題材だから、これでいいのかもと思える。

当事者の心情を反映したナレーションのつけ方が、『北の国から』の純のナレーションを連想させるという感想も見られるように、これはよくできた劇映画を見たという感触に近いのだ。

ドラマを構成するすべての要素が、図らずも、門前高校女子ソフトボール部の4年間にあったということなんだろう。

2011年11月30日

2010年の12月末にフジテレビで放映されたドキュメンタリー。放映直後から大きな反響があったもので、俺は「見ときゃよかった」と後悔してたんだが、先週から新宿武蔵野館で、朝1回上映してるというんで駆けつけた。

元々はフジテレビのプロデューサーと石川テレビの若いディレクターが、能登半島にある門前高校女子ソフトボール部を、長期に渡って取材していこうという企画だったという。

過疎化の進む島の、生徒の少ない高校で、インターハイ全国出場を目指して、白球を追う彼女たちのひたむきな姿を追い続けることで、ネガティブな話題ばかりがメディアに乗りがちな、若い世代の、普遍的ともいえる青春の肖像を描く心積もりがあったのではないか。劇的な何かを取材しようという意図はなかった。

カメラを持つのが地元の人間ということもあるのだろうが、気の置けない雰囲気が画面から感じられる。生徒たちの素の表情が収められてる。

その部員たちを牽引するのが、女性監督の室谷先生だ。彼女は元女子ソフト日本代表として、世界大会優勝の経験を持ち、体育の教師として、生まれ育ったこの門前町の高校に赴任してきた。それから30数年、一度の転勤もなく、体育と女子ソフトボール部の監督として、生徒たちを育て、送り出してきた。

室谷先生は

「教師というのは、金を稼ぐ仕事じゃないんです」

「一人でも、一人でも多くの生徒を救ってやりたい、それだけです」と話す。

彼女は部員たちのために、自宅を合宿所にしてしまった。親元を離れて、ここに住み込む生徒も多い。

俺はこんな歳になって今更遅いんだが、こういう大人が、大人のあるべき姿なんだろうな。

室谷先生率いる女子ソフトボール部の最初の年の部員だったのが、現在は室谷監督の右腕的存在の道コーチ。彼女は室谷先生の人柄に惚れ込み、卒業後は門前高校の図書室の司書となり、部の練習ではノックを行う。部員たちの動きを見つめるツーショットがあるんだが、二の腕も逞しく、失礼ながら「男前」のお二人である。

だがそんな長期取材を始めた1年後、2007年3月25日、震度6強の「能登半島地震」が地元の門前町を直撃する。この作品でナレーションを担当している、ソフトボール部のマネージャーの子の自宅である理髪店は、運よく被害を免れたが、部員の中には、自宅が損壊し、取り壊しとなるため、長年住み慣れた我が家を諦めなければならない子も。

多くの住民が避難所での生活を余儀なくされ、茫然自失となる中、ソフトボール部は地震の2週間後には練習を再開した。

室谷監督は部員たちに

「生きているということが大事。無くなったり壊れたりした物は、また買うことができる。命は買えない」と話す。

ノックをする道コーチは檄を飛ばす

「声を出せ!声は願いなんや!」

部員を集め

「こんなことで負けてたまるか!」

取材する側も動揺したであろう、この大災害を機に、このドキュメンタリーは、白球を追う十代の女の子たちの日常を描くことから、何もなかったはずの日常を不意に襲った試練を、彼女たちが、島の人たちが、どう乗り越えてゆくのか、それに寄り添い、見つめ続けていくというテーマに変貌していく。

作品の後半3分の1位は、インターハイを目指す門前高校の戦いをカメラは追う。

門前高校には、常に県大会の決勝で顔を合わせる津幡高校というライバル校の存在がある。津幡のエースの球がなかなか攻略できないのだ。

2008年の県大会。3年生のマネージャーには最後の大会。そして定年を迎える室谷先生にとっても、これがチームを率いる最後の大会だった。

さらに門前高校は、生徒数の減少が止まらず、能登高校に統合されることが決まっている。

「こんないい高校を。勿体無いですよ」

室谷先生の口調に悔しさが滲む。

決勝の日曜日は、奇しくも秋葉原で無差別通り魔事件が起こった6月8日だった。

女子ソフトボールの試合は野球より短い7回表裏の攻撃まで。津幡に1点先制されたまま、相手エースを打てずにいた門前は7回裏に同点に追いつき、延長戦へ。

だが8回表の津幡の攻撃で、キャッチャーフライを捕りに行った1年生キャッチャーとファーストが衝突。ふたりは救急車で運ばれるというアクシデントが。

その時、レガースをつけたのは、1年生にレギュラーを奪われた3年生の元正捕手だった。

津幡の攻撃を0に抑え、その裏の打席には、その3年生キャッチャーが入る。

その3年生が1年生の有望株にレギュラーを奪われた経緯も取材してある。なのでここはもし映画だったら

「こんなできすぎた展開があるか」

と思われてしまいそうな位のお膳立てになってるんだが、これは多分長期取材の中で、部員のほぼ全員のエピソードを押さえてあったからじゃないか、と想像するが。

ただこのクライマックス的な場面を、スローモーションと無音で処理してるのは、ちょっときれいに作りすぎてると思う。

これはスポーツを描く映画全般に言えることなんだが、ここぞという場面をスローで見せるよね。

考えて見ると、これ描写の仕方が逆なんだよ。

普段テレビなんかで例えば野球中継を見てると、ホームラン打つ場面でも、予めスローなんかにはならないよね。そりゃライヴだから、いつホームラン打つかわからないんだし。スローになるのは、リピート映像の時でしょ。

つまり映画ではなからスローかますと

「ここできますよ」と言ってるようなもんで、興奮が阻害されるんだよ。

最初は通常のスピードで打つ場面を見せてほしいわけ。スローじゃないと盛り上がらないってのは、作り手が勝手に思い込んでるだけだよ。

俺はこれを「巨人の星症候群」と呼んでる。あのアニメなんか一球投げるのにどんだけ時間かけてんだよという位、CM明けまで引っ張ったりしてたからね。でもあの後、大概の映画とかアニメとか、スポーツ物でスローかますようになったんだよな。いい加減その呪縛を解き放つような演出を見せてほしい。

それからここんとこフレデリック・ワイズマン監督のドキュメンタリーを集中的に見てたんで、あの取材側の作為とか、過剰さを一切排した作り方とは、対照的な、情緒に訴えかける過剰な要素が含まれているとは感じるんだけど、これはこの題材だから、これでいいのかもと思える。

当事者の心情を反映したナレーションのつけ方が、『北の国から』の純のナレーションを連想させるという感想も見られるように、これはよくできた劇映画を見たという感触に近いのだ。

ドラマを構成するすべての要素が、図らずも、門前高校女子ソフトボール部の4年間にあったということなんだろう。

2011年11月30日