ウォーレン・ベイティを見て思う [映画サ行]

『シャンプー』

そこそこ長く生きてるんで、いろんな人間のタイプ見てきてるが、その中でも真理と思えるのが

「モテる男という種族がいる」

見てくれがいいからモテるわけじゃない。よく「非モテ」に対して、講釈するたぐいの本やら記事やらあるが、その通りにしてみても、モテるようになるかと言えば、そんな上手くはいかない。

ただひとつ身近な何人かを見てきて、共通する要素があるなとは思ってる。

女性が自然と周りに集まる、あるいは女性の輪の中に自然に溶け込んでる、そういう男は「自意識」より「他意識」が勝ってるのだ。

それは自分のことより、ひとのことに興味がいく、ひとの話してることや、行動や、例えば誰かが目新しい物を持ってたりすると

「あっ、なにそれ?みたことない」

とすぐ反応する。

小物に限らず、髪を少し短めにしたとか、先週までと違うバッグで出勤したとか、観察してるわけじゃないけど、そういうことに気がつく。そして口に出す。

「自意識」の勝る男は、そういう変化に気づいたとしても、口に出すのをためらうのだ。

「言ったら嫌がられるかも」とか思って。

つまりそれは「自分に対する見る目」を意識してるってことだ。

「他意識」が勝ってるとそんなことは気にかけない。ポンと口に出る。

女性は小さな変化でも「気づいてもらえる」ことを喜ぶ。

「自意識」が強い男は、「これは自分には似合わない」とか、「こんなことするのは自分としてカッコ悪い」とか、いちいち人に対しても「構え」が入ってしまう。

女性はその気配を窮屈に感じるのだ。

「他意識」の男は、なんでも試してみることに抵抗がない。

「これ似合うんじゃない?」と言われれば、素直に取り入れる。

人のことに興味があるから、オープンマインドなのだ。

人に対しての「構え」がないから、同じ男としてもつきあい易い「いい奴」であることがほとんどだ。

「自意識」は「ナルシズム」と言い換えることもできるが、これは見た目に自信を持ってる男だけのことじゃない。

ブサイクな男の中にも「ナルシズム」はあるのだ。これは深い部分に根付いてるものだから、そう簡単に自己改革できない。だが努力はできる。

なんでこんなことをグダグダ書いてるのかと言うと、「ハリウッド最強のモテ男」のウォーレン・ベイティが、自身のパブリック・イメージを戯画化したようなキャラを演じた、この映画を見てて、いろいろ感じる所があったからだ。

ウォーレン・ベイティは1970年代には、レッドフォード、イーストウッド、マックイーン、ブロンソン、バート・レイノルズなどと並ぶ、「カテゴリーA」のハリウッド・スターだった。

だがその魅力がどこにあるのか、他のスターに比べて掴みづらい。

それは出演してきた映画を通じて培われるパブリック・イメージが希薄なせいだ。

他のスターたちは、自身のイメージからあまり逸脱した役柄を演じようとはしてない。ウォーレン・ベイティが特殊なのは、そのパブリック・イメージが、映画で演じたキャラではなく、私生活でのプレイボーイぶりから出来上がってる所だ。彼は自分が映画でどのように見られるかということに、あまり関心が向いてないのだ。

元々彼は1960年代には甘いマスクの青春スターとして売り出されたが、今ひとつ伸び悩み、また彼自身もその路線をよしとしてなかった部分があり、1967年に自ら企画を立てて主演した『俺たちに明日はない』で大成功を収めることになる。

普通なら「若くて、ルックスがよくて、ワル」というイメージで、その後も類似した映画の主演を張るところだが、ウォーレン・ベイティはそれをしなかった。

ヒゲもじゃの、もっさりした山男風情で『ギャンブラー』に出てみたり、『パララックス・ビュー』も、反体制的視点に立った物語に惹かれて出たのだろう。

なによりハリウッドのスターで「共産主義者」を演じようなどと考える人間はいない。しかし『レッズ』で、自ら監督を兼ねてまで、それを実現させている。

彼は自分が俳優として、どう見られてるかより、先に表現したいものがあるのだろう。

この『シャンプー』は1975年の映画で、印象としては当時のリアルタイムを描いてる「70年代風俗コメディ」と捉えられがちだが、時代設定は1968年のアメリカ大統領選挙前夜なのだ。

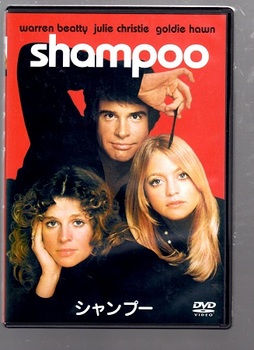

なんで70年代の話と思い込んでしまうかというと、ひとつにはポスターやDVDのジャケのアートワークになってる、ウォーレン・ベイティ、ジュリー・クリスティ、ゴールディ・ホーン3人の写真が、70年代の「今」のモードで撮られてるからだ。映画を見れば、この写真の女優2人の髪型が違うことがわかる。そしてそこには作り手の皮肉が込められてる。

物語はビバリー・ヒルズにある高級美容室の人気美容師が、3人の女性の間を行ったり来たりする、それだけの話だ。

1968年といえば、ベトナム戦争真っ只中で、この大統領選で、共和党のニクソンが圧勝したことで、さらにベトナムは泥沼化していくのだ。自ら民主党支持を公言してきたウォーレン・ベイティにとって、この年はアメリカにとってのターニング・ポイントだという認識が強い。

しかし劇中で主人公は、なりゆき上、共和党議員のパーティに出ることになるが、ベトナムのベの字も登場人物たちの口から語られない。

つまり1968年だろうが、1975年だろうが、ビバリー・ヒルズの金持ちや、有閑マダムにとっては、日常になんの違いもなかったということだ。

アメリカがどういう道筋を辿っていこうが、主人公の美容師には、3人の女性とどう折り合いをつけてくのか、そのことで頭は一杯なのだ。それは自分の美容室を持つという野望も絡んでるから、彼にとっては、非常にセンシティブな問題になってる。

美容師ジャックは、彼女たちの前で「僕には愛はない」とはっきり言ってる。そんな主人公を演じてるんだから、ほとんど見る側は鼻白らむような所なんだが、不思議とそうはならないのだ。

映画の中でこの主人公は女性に声を荒げることは一度もない。うるさがったり、男を誇示するようなこともない。

リー・グラント演じる不倫相手の有閑マダムの一人娘を、『スター・ウォーズ』出演前のキャリー・フィッシャーが演じてるんだが、彼女とウォーレン・ベイティの初対面の場面が面白い。

この娘は母親が不倫してることを薄々知ってて

「ねえ、ママと寝たの?」とか

「美容師ってゲイなんじゃないの?」とかズケズケ聞いてくる。

それに対して「子供のくせに」とか発言を諌めようとか、そういう態度で臨んだりしないのだ彼は。

ただじっとこの娘の目を見てる。視線をはずさないで受け答えしてる。そしておもむろに

「僕たち友達になれないかな?」

なんて聞いてる。娘はもちろん「いいわよ」と。

その後「私とヤる?」とも言ってたが。

相手の年齢とか関係なく、まったく「構え」てない。

「モテる男」というのはウォーレン・ベイティを見てればわかるのだ。

「僕のパブリック・イメージってこんな感じだろ?」と演じてるような、この『シャンプー』の役柄。

ウォーレン・ベイティがイーストウッドやレッドフォードのような役をやろうと思えば出来るだろう。だがこんな役は当時のスターでウォーレン・ベイティ以外はできなかった。

しかもそんな自分のイメージを幾分軽薄に演じてる。じっくり顔を眺めてると、なんとなく馬鹿っぽくすら見えるという。自分をここまで客観視できるのも凄い。

この映画ではリー・グラントがアカデミー助演女優賞を得てるが、彼女の演技は彼女以外の女優でもできるタイプの演技だ。だがウォーレン・ベイティの演技は彼以外にはできない性質のものだ。なんでアカデミー主演男優賞の価値はあるとマジで思う。

彼のフィルモグラフィーで1970年代といえば『天国から来たチャンピオン』を挙げる人がほとんどだろうが、俺は断然『シャンプー』に尽きる。

この映画の撮影時にちょうど失恋直後だったといわれてたゴールディ・ホーン。心なしかいつもの弾けた感じがなく、大人しい印象なんだが、逆に可愛さが際立ってる。ジュリー・クリスティといえど、これは分が悪い。

音楽をポール・サイモンが担当してるんだが、劇中に何度か流れるスキャット風のバラード一曲だけ。いい感じの曲ではあるが。

それよりビーチ・ボーイズやビートルズなど、結構な楽曲を使用してるけど、こうして日本でもDVDになってるのは、単に楽曲使用権だけが、DVD化のネックともいえないのかも。

2012年1月17日

そこそこ長く生きてるんで、いろんな人間のタイプ見てきてるが、その中でも真理と思えるのが

「モテる男という種族がいる」

見てくれがいいからモテるわけじゃない。よく「非モテ」に対して、講釈するたぐいの本やら記事やらあるが、その通りにしてみても、モテるようになるかと言えば、そんな上手くはいかない。

ただひとつ身近な何人かを見てきて、共通する要素があるなとは思ってる。

女性が自然と周りに集まる、あるいは女性の輪の中に自然に溶け込んでる、そういう男は「自意識」より「他意識」が勝ってるのだ。

それは自分のことより、ひとのことに興味がいく、ひとの話してることや、行動や、例えば誰かが目新しい物を持ってたりすると

「あっ、なにそれ?みたことない」

とすぐ反応する。

小物に限らず、髪を少し短めにしたとか、先週までと違うバッグで出勤したとか、観察してるわけじゃないけど、そういうことに気がつく。そして口に出す。

「自意識」の勝る男は、そういう変化に気づいたとしても、口に出すのをためらうのだ。

「言ったら嫌がられるかも」とか思って。

つまりそれは「自分に対する見る目」を意識してるってことだ。

「他意識」が勝ってるとそんなことは気にかけない。ポンと口に出る。

女性は小さな変化でも「気づいてもらえる」ことを喜ぶ。

「自意識」が強い男は、「これは自分には似合わない」とか、「こんなことするのは自分としてカッコ悪い」とか、いちいち人に対しても「構え」が入ってしまう。

女性はその気配を窮屈に感じるのだ。

「他意識」の男は、なんでも試してみることに抵抗がない。

「これ似合うんじゃない?」と言われれば、素直に取り入れる。

人のことに興味があるから、オープンマインドなのだ。

人に対しての「構え」がないから、同じ男としてもつきあい易い「いい奴」であることがほとんどだ。

「自意識」は「ナルシズム」と言い換えることもできるが、これは見た目に自信を持ってる男だけのことじゃない。

ブサイクな男の中にも「ナルシズム」はあるのだ。これは深い部分に根付いてるものだから、そう簡単に自己改革できない。だが努力はできる。

なんでこんなことをグダグダ書いてるのかと言うと、「ハリウッド最強のモテ男」のウォーレン・ベイティが、自身のパブリック・イメージを戯画化したようなキャラを演じた、この映画を見てて、いろいろ感じる所があったからだ。

ウォーレン・ベイティは1970年代には、レッドフォード、イーストウッド、マックイーン、ブロンソン、バート・レイノルズなどと並ぶ、「カテゴリーA」のハリウッド・スターだった。

だがその魅力がどこにあるのか、他のスターに比べて掴みづらい。

それは出演してきた映画を通じて培われるパブリック・イメージが希薄なせいだ。

他のスターたちは、自身のイメージからあまり逸脱した役柄を演じようとはしてない。ウォーレン・ベイティが特殊なのは、そのパブリック・イメージが、映画で演じたキャラではなく、私生活でのプレイボーイぶりから出来上がってる所だ。彼は自分が映画でどのように見られるかということに、あまり関心が向いてないのだ。

元々彼は1960年代には甘いマスクの青春スターとして売り出されたが、今ひとつ伸び悩み、また彼自身もその路線をよしとしてなかった部分があり、1967年に自ら企画を立てて主演した『俺たちに明日はない』で大成功を収めることになる。

普通なら「若くて、ルックスがよくて、ワル」というイメージで、その後も類似した映画の主演を張るところだが、ウォーレン・ベイティはそれをしなかった。

ヒゲもじゃの、もっさりした山男風情で『ギャンブラー』に出てみたり、『パララックス・ビュー』も、反体制的視点に立った物語に惹かれて出たのだろう。

なによりハリウッドのスターで「共産主義者」を演じようなどと考える人間はいない。しかし『レッズ』で、自ら監督を兼ねてまで、それを実現させている。

彼は自分が俳優として、どう見られてるかより、先に表現したいものがあるのだろう。

この『シャンプー』は1975年の映画で、印象としては当時のリアルタイムを描いてる「70年代風俗コメディ」と捉えられがちだが、時代設定は1968年のアメリカ大統領選挙前夜なのだ。

なんで70年代の話と思い込んでしまうかというと、ひとつにはポスターやDVDのジャケのアートワークになってる、ウォーレン・ベイティ、ジュリー・クリスティ、ゴールディ・ホーン3人の写真が、70年代の「今」のモードで撮られてるからだ。映画を見れば、この写真の女優2人の髪型が違うことがわかる。そしてそこには作り手の皮肉が込められてる。

物語はビバリー・ヒルズにある高級美容室の人気美容師が、3人の女性の間を行ったり来たりする、それだけの話だ。

1968年といえば、ベトナム戦争真っ只中で、この大統領選で、共和党のニクソンが圧勝したことで、さらにベトナムは泥沼化していくのだ。自ら民主党支持を公言してきたウォーレン・ベイティにとって、この年はアメリカにとってのターニング・ポイントだという認識が強い。

しかし劇中で主人公は、なりゆき上、共和党議員のパーティに出ることになるが、ベトナムのベの字も登場人物たちの口から語られない。

つまり1968年だろうが、1975年だろうが、ビバリー・ヒルズの金持ちや、有閑マダムにとっては、日常になんの違いもなかったということだ。

アメリカがどういう道筋を辿っていこうが、主人公の美容師には、3人の女性とどう折り合いをつけてくのか、そのことで頭は一杯なのだ。それは自分の美容室を持つという野望も絡んでるから、彼にとっては、非常にセンシティブな問題になってる。

美容師ジャックは、彼女たちの前で「僕には愛はない」とはっきり言ってる。そんな主人公を演じてるんだから、ほとんど見る側は鼻白らむような所なんだが、不思議とそうはならないのだ。

映画の中でこの主人公は女性に声を荒げることは一度もない。うるさがったり、男を誇示するようなこともない。

リー・グラント演じる不倫相手の有閑マダムの一人娘を、『スター・ウォーズ』出演前のキャリー・フィッシャーが演じてるんだが、彼女とウォーレン・ベイティの初対面の場面が面白い。

この娘は母親が不倫してることを薄々知ってて

「ねえ、ママと寝たの?」とか

「美容師ってゲイなんじゃないの?」とかズケズケ聞いてくる。

それに対して「子供のくせに」とか発言を諌めようとか、そういう態度で臨んだりしないのだ彼は。

ただじっとこの娘の目を見てる。視線をはずさないで受け答えしてる。そしておもむろに

「僕たち友達になれないかな?」

なんて聞いてる。娘はもちろん「いいわよ」と。

その後「私とヤる?」とも言ってたが。

相手の年齢とか関係なく、まったく「構え」てない。

「モテる男」というのはウォーレン・ベイティを見てればわかるのだ。

「僕のパブリック・イメージってこんな感じだろ?」と演じてるような、この『シャンプー』の役柄。

ウォーレン・ベイティがイーストウッドやレッドフォードのような役をやろうと思えば出来るだろう。だがこんな役は当時のスターでウォーレン・ベイティ以外はできなかった。

しかもそんな自分のイメージを幾分軽薄に演じてる。じっくり顔を眺めてると、なんとなく馬鹿っぽくすら見えるという。自分をここまで客観視できるのも凄い。

この映画ではリー・グラントがアカデミー助演女優賞を得てるが、彼女の演技は彼女以外の女優でもできるタイプの演技だ。だがウォーレン・ベイティの演技は彼以外にはできない性質のものだ。なんでアカデミー主演男優賞の価値はあるとマジで思う。

彼のフィルモグラフィーで1970年代といえば『天国から来たチャンピオン』を挙げる人がほとんどだろうが、俺は断然『シャンプー』に尽きる。

この映画の撮影時にちょうど失恋直後だったといわれてたゴールディ・ホーン。心なしかいつもの弾けた感じがなく、大人しい印象なんだが、逆に可愛さが際立ってる。ジュリー・クリスティといえど、これは分が悪い。

音楽をポール・サイモンが担当してるんだが、劇中に何度か流れるスキャット風のバラード一曲だけ。いい感じの曲ではあるが。

それよりビーチ・ボーイズやビートルズなど、結構な楽曲を使用してるけど、こうして日本でもDVDになってるのは、単に楽曲使用権だけが、DVD化のネックともいえないのかも。

2012年1月17日

コメント 0