オリヴィエが生きてたら怒るぞ [映画マ行]

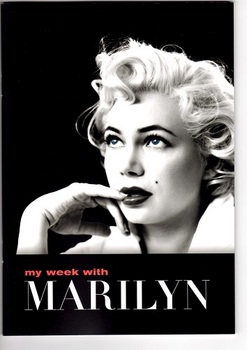

『マリリン 7日間の恋』

この邦題だと、マリリンが恋をしたように取られるだろうが、実際はマリリンに恋をした青年の話だ。

原題は「マリリンと過ごした僕の7日間」という意味だ。

マリリン・モンローがアイコンであった時代は1950年代から60年代初めなので、今の60代以上の世代でないと、思い入れるものがないのではと思う。時代の空気とか価値観を揺るがすような存在というのは、その時代を体験してないとすごさが実感できない。

日本でいえば石原裕次郎だろう。俺は後追いで日活の主演作を何本か見てるが、なぜそんなに熱狂的に支持されたのか、やはりピンと来なかった。俺の世代になるとリアルタイムは『太陽にほえろ!』のボスとなるんだが、それにしたって、当時でいえば原田芳雄の方が全然カッコいいと思えたし。

マリリン・モンローに至っては「聚楽よ~ん」のCMのイミテーションのイメージの方が焼きついちゃってる始末だ。

なので、ミシェル・ウィリアムズがマリリンにどのくらい似てるかというようなことは、さして重要とは思わない。

リアルタイムでマリリンにKOされた世代なら色々不満も出るところだろうが。

俺はマリリン・モンローを演じた、ミシェル・ウィリアムズ自身の可愛らしさがちゃんと出てて良かったと思う。

オスカー像はメリルに持ってかれたが、メリルの妥協なき鉄壁な役作りに対して、ミシェルは少し遊びがあるというのか、隙を作ってるような感じがある。

「どんなに似せようとしたって、マリリンを完璧に再現なんてできない」

でもマリリンの、演技派女優を目指す自分と、パブリックイメージとの乖離に苦しむ心の内は、同じ女優として共鳴できる部分はあるだろう。

アウェイのイギリスでの映画撮影で感じる疎外感と、ほっとできる温もりを青年に求める時の、無邪気な笑顔と。一人の女優として、気持ちがわかる、そこを核として、外見を肉付けするような演技プランで臨んだんじゃないかな。

映画は1956年にマリリン・モンローが、イギリスの名優ローレンス・オリヴィエの誘いを受け、ロンドンのパインウッド・スタジオで、ロマンティック・コメディ『王子と踊り子』の撮影にやってくる、その舞台裏を、当時映画業界に入りたてで、オリヴィエの映画の第3助監督に任命された23才の青年の目を通して描いている。

この青年コリン・クラークが後に出版した回顧録を元にしてるのだ。

マリリンは当時30才。セックス・シンボルとしてだけでなく、女優として評価されたいと思ってた彼女は、リー・ストラスヴァーグが提唱する「メソッド演技」に傾倒してて、ストラスヴァーグ夫人のポーラを、演技コーチとして伴っていた。

撮影初日から、マリリンのメソッド演技は、オリヴィエの「舞台演劇」の演技と全く噛みあわず、だが監督はオリヴィエが兼任してるため、マリリンはストレスから、まともにスタジオ入りもできない状態となり、オリヴィエも手の施しようがなく、こちらもストレス頂点へ。

そもそも『王子と踊り子』は軽いタッチで楽しく描かれるべき、いってみれば「他愛のない恋のお話」なんだが、そこに「メソッド演技」と「シェークスピア俳優」の演技がぶつかるって様相が、滑稽ではあるのだ。

企画された段階から「不幸なカップリング」であることは見えていたのかもしれない。

第3助監督のコリンは、オリヴィエからマリリンの監視役を命じられ、彼女のそばに付くようになるが、結婚したてだった夫の劇作家アーサー・ミラーは、マリリンと距離を置き、まわりはビジネス絡みでしか自分と相対することのない大人ばかり。

そんな中でマリリンは、23才の青年の素朴さと、率直な物言いに信頼を置くようになる。

「あなたは私の味方なの?」

「味方です」

マリリンは撮影のオフの日に、コリンとロンドンの街や、ウィンザー城などをきままに巡る「デート」をする。

人目のない池のほとりで、マリリンはおもむろに服を脱ぎ、裸で水の中へ。コリンもあとに続いた。

水辺での甘い接吻。それは恋心なのか、わからないが、マリリンはつかの間のやすらぎの中にいた。

というようなことだそうだが、今や存命してる関係者もほとんどいないし、コリン本人の著述なので、どこまで本当のことなのかはわからない。

マリリン・モンローという女優と、彼女の内面の葛藤とが、かい間見られる内容ではあるが、コリンとマリリンとのエピソードとしては「たいした話」ではないのだ。

ケネス・ブラナーが、敬愛するローレンス・オリヴィエ本人をついに演じることとなったが、たしかに特徴を捉えて上手い。ただオリヴィエその人の描かれ方としてはどうだっただろう。

「メソッド演技」を否定し、マリリンを追い詰め、スタジオ以外で気持ちを通わせようという努力も見られない。

なにか狭量さが目立つような人物像で、そのオリヴィエが、完成ラッシュを見て、マリリンの絶対的なオーラにしゃっぽを脱ぐというような展開は、映画の世界でも数々の名演を残した俳優に、それこそ敬意が足りないんではないかと、映画ファンなら思うだろう。

あと引っかかるのは、この回顧録を記したコリン・クラーク自身の人物像に共感持ちづらい部分があるという点だ。彼は撮影所に雇われてほどなく、衣装係のルーシーという娘と仲良くなる。

ルーシーを演じるのは『ハリポタ』のエマ・ワトソンだ。

コリンは親が高名な作家で、オリヴィエが自宅を訪れることもあったという良家の息子なのだ。ルーシーは「庶民」だ。イギリスだから、育ちの違いははっきりとしてる。

ルーシーは気立てのいい子だが、コリンは次第にマリリンにかまけて、ルーシーとのデートもすっぽかすようになる。だがマリリンはスターであり、撮影が終われば去っていく存在なのだ。

コリンは一時は「あれ?僕って二股かけちゃってる?」みたいに思ってただろうが、マリリン去り後は、またルーシーに声をかける。

「やっぱり僕には君くらいが似合いなんだよ」って取られても仕方ないぞ。

そのコリンを演じるエディ・レッドメインという若い役者が、マリリン・モンローと一時を過ごす相手としては、どうも色気が足りないんだよな。なにか起こりそうな雰囲気を持ってないというのか。

マリリンのエージェントを演じてるのが、『デビルズ・ダブル…』でカリスマティックな演技を披露したドミニク・クーパーだったりするんで、よけいにコリンの地味さ加減が目立ってしまう。

地味といえば、当時オリヴィエの奥さんだったヴィヴィアン・リーを、ジュリア・オーモンドが演じてるんだが、まったくオーラがない。思えば『麗しのサブリナ』のリメイク版で、オードリーの演ったヒロインに抜擢されてたが、あれも地味だったなあ。なんでこういう役を振られるのかが不思議だよ。

2012年4月5日

この邦題だと、マリリンが恋をしたように取られるだろうが、実際はマリリンに恋をした青年の話だ。

原題は「マリリンと過ごした僕の7日間」という意味だ。

マリリン・モンローがアイコンであった時代は1950年代から60年代初めなので、今の60代以上の世代でないと、思い入れるものがないのではと思う。時代の空気とか価値観を揺るがすような存在というのは、その時代を体験してないとすごさが実感できない。

日本でいえば石原裕次郎だろう。俺は後追いで日活の主演作を何本か見てるが、なぜそんなに熱狂的に支持されたのか、やはりピンと来なかった。俺の世代になるとリアルタイムは『太陽にほえろ!』のボスとなるんだが、それにしたって、当時でいえば原田芳雄の方が全然カッコいいと思えたし。

マリリン・モンローに至っては「聚楽よ~ん」のCMのイミテーションのイメージの方が焼きついちゃってる始末だ。

なので、ミシェル・ウィリアムズがマリリンにどのくらい似てるかというようなことは、さして重要とは思わない。

リアルタイムでマリリンにKOされた世代なら色々不満も出るところだろうが。

俺はマリリン・モンローを演じた、ミシェル・ウィリアムズ自身の可愛らしさがちゃんと出てて良かったと思う。

オスカー像はメリルに持ってかれたが、メリルの妥協なき鉄壁な役作りに対して、ミシェルは少し遊びがあるというのか、隙を作ってるような感じがある。

「どんなに似せようとしたって、マリリンを完璧に再現なんてできない」

でもマリリンの、演技派女優を目指す自分と、パブリックイメージとの乖離に苦しむ心の内は、同じ女優として共鳴できる部分はあるだろう。

アウェイのイギリスでの映画撮影で感じる疎外感と、ほっとできる温もりを青年に求める時の、無邪気な笑顔と。一人の女優として、気持ちがわかる、そこを核として、外見を肉付けするような演技プランで臨んだんじゃないかな。

映画は1956年にマリリン・モンローが、イギリスの名優ローレンス・オリヴィエの誘いを受け、ロンドンのパインウッド・スタジオで、ロマンティック・コメディ『王子と踊り子』の撮影にやってくる、その舞台裏を、当時映画業界に入りたてで、オリヴィエの映画の第3助監督に任命された23才の青年の目を通して描いている。

この青年コリン・クラークが後に出版した回顧録を元にしてるのだ。

マリリンは当時30才。セックス・シンボルとしてだけでなく、女優として評価されたいと思ってた彼女は、リー・ストラスヴァーグが提唱する「メソッド演技」に傾倒してて、ストラスヴァーグ夫人のポーラを、演技コーチとして伴っていた。

撮影初日から、マリリンのメソッド演技は、オリヴィエの「舞台演劇」の演技と全く噛みあわず、だが監督はオリヴィエが兼任してるため、マリリンはストレスから、まともにスタジオ入りもできない状態となり、オリヴィエも手の施しようがなく、こちらもストレス頂点へ。

そもそも『王子と踊り子』は軽いタッチで楽しく描かれるべき、いってみれば「他愛のない恋のお話」なんだが、そこに「メソッド演技」と「シェークスピア俳優」の演技がぶつかるって様相が、滑稽ではあるのだ。

企画された段階から「不幸なカップリング」であることは見えていたのかもしれない。

第3助監督のコリンは、オリヴィエからマリリンの監視役を命じられ、彼女のそばに付くようになるが、結婚したてだった夫の劇作家アーサー・ミラーは、マリリンと距離を置き、まわりはビジネス絡みでしか自分と相対することのない大人ばかり。

そんな中でマリリンは、23才の青年の素朴さと、率直な物言いに信頼を置くようになる。

「あなたは私の味方なの?」

「味方です」

マリリンは撮影のオフの日に、コリンとロンドンの街や、ウィンザー城などをきままに巡る「デート」をする。

人目のない池のほとりで、マリリンはおもむろに服を脱ぎ、裸で水の中へ。コリンもあとに続いた。

水辺での甘い接吻。それは恋心なのか、わからないが、マリリンはつかの間のやすらぎの中にいた。

というようなことだそうだが、今や存命してる関係者もほとんどいないし、コリン本人の著述なので、どこまで本当のことなのかはわからない。

マリリン・モンローという女優と、彼女の内面の葛藤とが、かい間見られる内容ではあるが、コリンとマリリンとのエピソードとしては「たいした話」ではないのだ。

ケネス・ブラナーが、敬愛するローレンス・オリヴィエ本人をついに演じることとなったが、たしかに特徴を捉えて上手い。ただオリヴィエその人の描かれ方としてはどうだっただろう。

「メソッド演技」を否定し、マリリンを追い詰め、スタジオ以外で気持ちを通わせようという努力も見られない。

なにか狭量さが目立つような人物像で、そのオリヴィエが、完成ラッシュを見て、マリリンの絶対的なオーラにしゃっぽを脱ぐというような展開は、映画の世界でも数々の名演を残した俳優に、それこそ敬意が足りないんではないかと、映画ファンなら思うだろう。

あと引っかかるのは、この回顧録を記したコリン・クラーク自身の人物像に共感持ちづらい部分があるという点だ。彼は撮影所に雇われてほどなく、衣装係のルーシーという娘と仲良くなる。

ルーシーを演じるのは『ハリポタ』のエマ・ワトソンだ。

コリンは親が高名な作家で、オリヴィエが自宅を訪れることもあったという良家の息子なのだ。ルーシーは「庶民」だ。イギリスだから、育ちの違いははっきりとしてる。

ルーシーは気立てのいい子だが、コリンは次第にマリリンにかまけて、ルーシーとのデートもすっぽかすようになる。だがマリリンはスターであり、撮影が終われば去っていく存在なのだ。

コリンは一時は「あれ?僕って二股かけちゃってる?」みたいに思ってただろうが、マリリン去り後は、またルーシーに声をかける。

「やっぱり僕には君くらいが似合いなんだよ」って取られても仕方ないぞ。

そのコリンを演じるエディ・レッドメインという若い役者が、マリリン・モンローと一時を過ごす相手としては、どうも色気が足りないんだよな。なにか起こりそうな雰囲気を持ってないというのか。

マリリンのエージェントを演じてるのが、『デビルズ・ダブル…』でカリスマティックな演技を披露したドミニク・クーパーだったりするんで、よけいにコリンの地味さ加減が目立ってしまう。

地味といえば、当時オリヴィエの奥さんだったヴィヴィアン・リーを、ジュリア・オーモンドが演じてるんだが、まったくオーラがない。思えば『麗しのサブリナ』のリメイク版で、オードリーの演ったヒロインに抜擢されてたが、あれも地味だったなあ。なんでこういう役を振られるのかが不思議だよ。

2012年4月5日

コメント 0