フラワー・メグが見たかったわけだが [映画カ行]

『鉄輪』

フラワー・メグのことは名前だけは知ってた。1971年にデビューして「1年間だけ芸能活動する」という言葉通り、1年で引退してる。初めてテレビでおっぱいを見せた人らしい。

芸名は「フラワー・チルドレン」にちなんでるのかと思ったら、目黒に住んでるから「目黒の花」という意味なんだと。

俺が色気づく前に、ほんの束の間エロを振りまいて消えてった。

それで彼女のことを気になってて、今回、新藤兼人監督のフィルモグラフィでも「欠番」状態になってた、この1972年作『「鉄輪(かなわ)』に主演してるというんで、シアターN渋谷に駆けつけた。

だから「フラワー・メグを見る」というその一点買いだ。

その意味では満足のいく内容だったが、他の意味では途方に暮れるしかない内容でもあった。

まず上映前に「おことわり」のアナウンスがあったが、フィルムの状態が「エグい」くらいに劣悪。

せっかく新藤兼人監督初のカラー作品だというのに、色が抜け落ちてる。画面が赤茶けてるんだよ。

昔浅草の映画館で3本立てを見て以来だなこんなの。

今回の上映は、新藤兼人監督のATG配給作品が初DVD化されるのを記念してのもので、この『鉄輪』もDVDになるんであれば、さすがにこの状態のプリントは使わないだろうから、DVDになってから見た方がいいよ。

しかしその画質のハンデを差し置いても、なんか三文芝居を延々見せられてるような心持ちとなるのは如何ともしがたい。

『「鉄輪(かなわ)』というのは「能」の演目の一つ。平安時代、自分を捨てて、若い女を娶った夫に恨みを抱いた前妻が「丑の刻参り」をして、呪いをかける。

悪夢に悩まされるようになった夫は、陰陽師・安倍晴明に助けを求める。陰陽師が祈祷を始めると、頭にロウソクをかざした鉄輪をはめ、「八つ墓村」状態と化した前妻が現われる。

前妻は陰陽師が用意してた「身代わり人形」を激しく打ち据えるが、神の力で跳ね除けられ、「時期を待つ」と言って去っていく、というような筋書き。

これを観世栄夫が若いフラワー・メグと浮気をして、それを妻の乙羽信子が恨みに思うという現代劇とシンクロさせてるわけだが、乙羽信子はいいんだよ。平安時代の場面で、「丑の刻参り」をするんだが、森の木立の中を、一心不乱に駆け抜けるあたりの、走りっぷりとか。

問題は観世栄夫とフラワー・メグの年の差カップルぶりで、最初はメグの自宅で不倫してるんだが、無言電話がひっきりなしなんで、それならと蓼科のホテルにしけ込むわけだが、なぜかその部屋にも無言電話がかかってくる。

だんだん二人はノイローゼっぽくなってくという流れだが、これが「三文芝居」。

映画の構成を簡単に言うと、「丑の刻参り」の五寸釘→悶えるフラワー・メグ→無言電話→うろたえる観世→安倍晴明の祈祷、まあこれの無限ループだ。

特に無言電話のベルが執拗に繰り返されるんで、劇中の二人より見てる方がノイローゼになるわ。

しかもホテルのフロントとか、電話交換手の無駄にエロい女のセリフとか、不条理感を狙ってるにしても「三文」すぎる。

フラワー・メグは女優とも言えないような存在だから、芝居ができないのはしょーがないとして、観世栄夫もそれに合わせてるのか知らんが、「素人か」という芝居に終始する。

この人は能楽師として大物だし、映画やテレビドラマにもよく出てるんだがな。俺は「能」を見たことないから、この人はインスタントコーヒーの「ちがいの分かる男、ダバダー♪」のイメージなんだが、この映画に関する限り「ちがいが分かる」ように見えないのは残念だ。

「丑の刻参り」の呪いの五寸釘は、前の亭主に対してなのかと思いきや、若い女を呪ってたんだね。

ワラ人形の股の部分にガンガン釘打って、そのたびにフラワー・メグが真っ裸で股おさえて苦悶する。

彼女は映画の中でほとんど裸でいるんだが、ボカシとか入ることもなく、股間がギリ見えない絶妙なアングルやポーズが計算されてる。

たぶん新藤監督も、そこに一番腐心してて、演技指導とかまで気が回らなかったんだろう。

観世栄夫の後方に彼女が立ってるような場面は、全部見えてそうなもんなんだが、それもハッブル望遠鏡くらいの解像度が、俺の眼球にないと視認は無理だ。

セックスシーンよりも彼女が一人で悶えてる所が多くて、裸でヨガやってるようにも見える。なので裸が映ってるわりにはさほどエロくない。

フラワー・メグのことは生い立ちとかよくわからなくて、ルックスはいかにも外国の血が入ってる風に見えるが、単にバタ臭い顔だちということかも知れない。

その「1年間限定」の活動期間の間に、彼女を起用して、映倫を挑発するようなのを1本こしらえてしまおうという、新藤兼人監督の目ざとさには敬服するけど。

ちなみに他にフラワー・メグが見れるのは、DVDで出てる梅宮辰夫の『不良番長 口八丁手八丁』ぐらいだ。

2012年4月18日

フラワー・メグのことは名前だけは知ってた。1971年にデビューして「1年間だけ芸能活動する」という言葉通り、1年で引退してる。初めてテレビでおっぱいを見せた人らしい。

芸名は「フラワー・チルドレン」にちなんでるのかと思ったら、目黒に住んでるから「目黒の花」という意味なんだと。

俺が色気づく前に、ほんの束の間エロを振りまいて消えてった。

それで彼女のことを気になってて、今回、新藤兼人監督のフィルモグラフィでも「欠番」状態になってた、この1972年作『「鉄輪(かなわ)』に主演してるというんで、シアターN渋谷に駆けつけた。

だから「フラワー・メグを見る」というその一点買いだ。

その意味では満足のいく内容だったが、他の意味では途方に暮れるしかない内容でもあった。

まず上映前に「おことわり」のアナウンスがあったが、フィルムの状態が「エグい」くらいに劣悪。

せっかく新藤兼人監督初のカラー作品だというのに、色が抜け落ちてる。画面が赤茶けてるんだよ。

昔浅草の映画館で3本立てを見て以来だなこんなの。

今回の上映は、新藤兼人監督のATG配給作品が初DVD化されるのを記念してのもので、この『鉄輪』もDVDになるんであれば、さすがにこの状態のプリントは使わないだろうから、DVDになってから見た方がいいよ。

しかしその画質のハンデを差し置いても、なんか三文芝居を延々見せられてるような心持ちとなるのは如何ともしがたい。

『「鉄輪(かなわ)』というのは「能」の演目の一つ。平安時代、自分を捨てて、若い女を娶った夫に恨みを抱いた前妻が「丑の刻参り」をして、呪いをかける。

悪夢に悩まされるようになった夫は、陰陽師・安倍晴明に助けを求める。陰陽師が祈祷を始めると、頭にロウソクをかざした鉄輪をはめ、「八つ墓村」状態と化した前妻が現われる。

前妻は陰陽師が用意してた「身代わり人形」を激しく打ち据えるが、神の力で跳ね除けられ、「時期を待つ」と言って去っていく、というような筋書き。

これを観世栄夫が若いフラワー・メグと浮気をして、それを妻の乙羽信子が恨みに思うという現代劇とシンクロさせてるわけだが、乙羽信子はいいんだよ。平安時代の場面で、「丑の刻参り」をするんだが、森の木立の中を、一心不乱に駆け抜けるあたりの、走りっぷりとか。

問題は観世栄夫とフラワー・メグの年の差カップルぶりで、最初はメグの自宅で不倫してるんだが、無言電話がひっきりなしなんで、それならと蓼科のホテルにしけ込むわけだが、なぜかその部屋にも無言電話がかかってくる。

だんだん二人はノイローゼっぽくなってくという流れだが、これが「三文芝居」。

映画の構成を簡単に言うと、「丑の刻参り」の五寸釘→悶えるフラワー・メグ→無言電話→うろたえる観世→安倍晴明の祈祷、まあこれの無限ループだ。

特に無言電話のベルが執拗に繰り返されるんで、劇中の二人より見てる方がノイローゼになるわ。

しかもホテルのフロントとか、電話交換手の無駄にエロい女のセリフとか、不条理感を狙ってるにしても「三文」すぎる。

フラワー・メグは女優とも言えないような存在だから、芝居ができないのはしょーがないとして、観世栄夫もそれに合わせてるのか知らんが、「素人か」という芝居に終始する。

この人は能楽師として大物だし、映画やテレビドラマにもよく出てるんだがな。俺は「能」を見たことないから、この人はインスタントコーヒーの「ちがいの分かる男、ダバダー♪」のイメージなんだが、この映画に関する限り「ちがいが分かる」ように見えないのは残念だ。

「丑の刻参り」の呪いの五寸釘は、前の亭主に対してなのかと思いきや、若い女を呪ってたんだね。

ワラ人形の股の部分にガンガン釘打って、そのたびにフラワー・メグが真っ裸で股おさえて苦悶する。

彼女は映画の中でほとんど裸でいるんだが、ボカシとか入ることもなく、股間がギリ見えない絶妙なアングルやポーズが計算されてる。

たぶん新藤監督も、そこに一番腐心してて、演技指導とかまで気が回らなかったんだろう。

観世栄夫の後方に彼女が立ってるような場面は、全部見えてそうなもんなんだが、それもハッブル望遠鏡くらいの解像度が、俺の眼球にないと視認は無理だ。

セックスシーンよりも彼女が一人で悶えてる所が多くて、裸でヨガやってるようにも見える。なので裸が映ってるわりにはさほどエロくない。

フラワー・メグのことは生い立ちとかよくわからなくて、ルックスはいかにも外国の血が入ってる風に見えるが、単にバタ臭い顔だちということかも知れない。

その「1年間限定」の活動期間の間に、彼女を起用して、映倫を挑発するようなのを1本こしらえてしまおうという、新藤兼人監督の目ざとさには敬服するけど。

ちなみに他にフラワー・メグが見れるのは、DVDで出てる梅宮辰夫の『不良番長 口八丁手八丁』ぐらいだ。

2012年4月18日

韓国テレビマン容赦ない謝らない [映画カ行]

『カエル少年失踪殺人事件』

数日前に「3月後半公開の期待作」の中でも少し触れたが、韓国には『殺人の追憶』で題材となった「連続強姦殺人事件」、ソル・ギョング主演『あいつの声』で題材となった「ソウルの9才児誘拐事件」と共に「三大未解決事件」の残り一つ「カエル少年事件」というのがあるという。

1991年3月、テグの小さな村の国民学校に通う、5人の小学生が忽然と姿を消した。少年の一人は母親に「カエルをとりに行く」と言い残していた。

地元警察は当初「5人も一度に居なくなるわけない」

と事件性を否定するが、数日経っても行方はわからず、警察や軍隊、計30万人を動員しての大規模な捜索が展開されたが、発見には至らなかった。

そして事件から11年経った、2002年9月、少年たちのものと見られる遺体と遺留品が、村からさほど距離のない、山麓の森の中で発見される。台風による豪雨で、周辺の土砂が流されたことで、遺体の一部が地面に出てきたのだ。

検視の結果、遭難などの事故死ではなく、何者かの手による他殺であるとされたが、犯人逮捕に至らず、2006年3月に時効が成立してる。

この映画は『殺人の追憶」のように、事件に係わった刑事の捜査ぶりを再現しながら、犯人像を推察していくという作りとはちょっと異なってる。

事件自体は実際に起きたことだが、映画の中心人物で、真相を探って行動していくテレビ局の番組プロデューサーも、自説を唱える心理学の教授も架空の人物なのだ。

なので展開はフィクションということになる。映画は実際の事件を題材にしながら「別のテーマ」を描こうとしてるのだ。そこをまず押さえとく必要がある。

カン・ジスンはソウルのテレビ局「MBS放送」で、教養・ドキュメンタリー系の番組を制作するプロデューサー。

「野生の鹿と人間のふれあい」を描いた番組で賞を受賞するが、後にそれが「ヤラセ」と発覚。

上層部から叱責を受け、テグ支局に左遷となる。

以前の先輩だった部長が取材に出てると聞かされ、現場を訪ねてみると、ポンプ車が何台も繰り出され、沼の水を吸い上げて、水底を捜索してる。

数年前にこの地で起きた、5人の少年の失踪事件で、遺体が沼に沈んでるとの通報を受けていた。

「もう誰も興味を失ったあの事件をまだ追ってるのか」

ジスンは支局での歓迎会の席で口走る。

「家族は今も情報提供のビラを抱えて方々回ってるんですよ」

そう話す新米の社員にジスンは

「あの事件にはなんの進展もないじゃないか。証拠も上がらない」

「製作者の立場から言えば、ドラマティックな要素もないし、番組にならないんだよ」

それを聞いた部長は掴みかかり

「今の言葉を家族の前で言ってみろ」

ジスンは大した仕事もない支局に燻ってられない。ソウルに戻るために大きなネタが欲しいと思った。

支局の資料室には「カエル少年事件」に関する大量の取材テープが保管されていた。ヒマに明かせてジスンはテープをチェックし始めた。

その中にオンエアされてない取材テープがあった。

ファン・ウヒョクという、大学で心理学を教える教授が、事件の真相に関して独自の推測を行っているものだった。

局はその内容の際どさにオンエアを控えたようだった。

早速ジスンは、教授を大学に訪ね、単刀直入に切り出した。

「犯人は身内の中にいると言いたいんですね?」

最初は慎重な態度だったウヒョク教授も、自説を語りたくてしょうがなかったらしく、説明に熱を帯びてきた。

その根拠はいくつかあった。

まず事件の起きた日は、統一選挙の日だった。田舎の村では1票が勝敗を左右する。

選挙に係わる人間につながりのある、当事者の家族の誰かが、子供の失踪事件をデッチ上げ、興味を選挙から逸らそうとした。だがその過程でなにか不都合が生じて、子供たちを生かしておけなくなった。

教授は鍵を握るのは、ジョンホという少年の親ではないか?と見ていた。

教授はジソンに録音テープを聞かせた。

それは母親がジョンホからと思われる電話に出た時のものだった。

「ママー!」

「ジョンホなの?」

「うん…」

「今どこにいるの?」

その後、電話は切れたわけではなく、17秒の無音の部分の後、受話器が置かれてる。

「なぜ自分の子と分かってながら、あれこれ話しかけようとしないのか?」

それにジョンホの母親は、その当日の午前中には、ジョンホを探すような行動を起こしてる。子供なら夕方まで外で遊んでても、親は別に気にとめない筈だ。

子供が見当たらないというアピールが早過ぎると。

ジソンには教授の推測が理論立てて聞こえた。

「教授の自説の通りなら、事件の様相が一変して、大変なスキャンダルとなる。数字も取れるぞ!」

ジソンは教授とともに、ジョンホの両親の家を訪れた。父親は朴訥そうな人柄だが、母親は台所仕事をして、背を向けたままだ。祖母が不意に奥から現れ、夫婦に向かって指を2本立て、それを刃物で切るような仕草をする。口はきけないようだ。

教授はちらと覗いた物置の床のコンクリが真新しいことに気づいた。

帰り際に外にあるトイレを借りようと教授が向かうと、父親はなにか慌てるような素振りも見せた。

証拠はない。だが明らかにあの夫婦の家には何かある。

二人は地元の警察を訪ね、「今さら身内を犯人と疑えというのか?」と言う刑事を説き伏せ、ついにジョンホの両親の家に、大掛かりな家宅捜索が入ることになった。

新展開を聞きつけたMBS以外のテレビ局もこぞって取材に駆けつけていた。

だが何も発見されなかった。

主人公となるカン・ジスンの人物像が、まあとにかく「イケ好かない」のだ。映画に登場する場面からすでに世の中を舐めてる感じが漂ってる。1991年3月の少年失踪事件を、大々的に取材する局のスタジオに居て、事件を茶化すような物言いをしてる。

賞を取った番組のヤラセを追求されても、

「じゃあ、私以上に教養番組で数字を取れる人間がいますか?」

と悪びれたところもない。

単に自説を唱えていただけの教授を焚きつけて、被害者両親の家宅捜索にまで持っていくが、その場の仕切りは教授に負わせている。

何も出ずに、村の人間たちの怒号を浴びながら、警察に庇われ車で逃げ去る教授を、ジスンは群集に紛れて眺めてる。

責任の矢面に立たされるのは教授で、自分はこの失態の張本人にも係わらず、テグ支局から本社に呼び戻されてるのだ。クビじゃないのかよ!

犯人扱いされたジョンホの父親は、そのことよりも

「誰ひとりとして、息子が生きているって思ってない」

と悔し涙を流す。演じてるのはソン・ジルという人だが、いい役者だな。

ここまでが映画の前半で、後半は少年たちの遺体が発見された2002年に話が移る。

ジスンは心理学教授の「自説」に乗っかって失態をやらかしたわけだが、まだ局にいた。

そして今度は検視官による、遺体の骨の「科学的」な検分によるヒントを元に、再び犯人像に迫ろうとするという展開。

カン・ジスンを演じるパク・ヨンウという役者も俺は初めて顔を認識した。前半の時代は額を隠すような髪型で、どことなく劇団ひとりを思わすんだが、後半再びテグを訪れた時には、髪はぴったり七三に分けており、多少薄くなってる。今度は若い頃の矢追純一みたいだ。つまり経年化がくっきりと表情に出てる。

他の登場人物も後半の時代に再び出てくるんだが、それほどの変化を感じない。この人は役作りが相当巧みなんだろう。

例えで出した名前の方々には悪いが、顔と一緒に「うさん臭い」感じも似てるのよ。

このジスンの人物像が象徴するように、ここに描かれるのは、メディアのいい加減さと、不祥事を起こしたとしても、うやむやに終わらすような無責任な体質で、これは韓国も日本も変わらないことだ。

何か事件が起こると、メディアは「専門家」と称する人間たちにコメントを求める。

そのほとんどは推測にすぎない。だが推測であっても、一度口から語られた言葉は、思わぬ波紋を広げることがある。それで被害を被る人間が出ても、誰も責任を取らない。

メディアが謝罪しないというのは、この映画のジスンが、一切謝罪する場面が訪れないことに表れてる。ジスンがいつ謝罪の言葉を述べるのか、それが見所になってると言ってもいい程だ。

家宅捜索で何も出ず、職も家庭も失い、それでも「自説」をまげようとしないウヒョク教授には空寒くなってくるが、演じてるのはリュ・スンリョン。この人は見たことあるんだよな。

下條アトムに似てるなあと何かの映画で思ったのだ。

そんなことなので、事件の実録ものとしてではなく、「メディアのモラル」に焦点を当てたドラマと見るべき。

似たような内容で日本映画に『破線のマリス』があるが、あれよりは数段出来はいい。

共感を得られない人物を主役に置いて物語を進めるという姿勢には、描こうというテーマに対し、腹が据わってるなと感じるのだ。

2012年3月28日

数日前に「3月後半公開の期待作」の中でも少し触れたが、韓国には『殺人の追憶』で題材となった「連続強姦殺人事件」、ソル・ギョング主演『あいつの声』で題材となった「ソウルの9才児誘拐事件」と共に「三大未解決事件」の残り一つ「カエル少年事件」というのがあるという。

1991年3月、テグの小さな村の国民学校に通う、5人の小学生が忽然と姿を消した。少年の一人は母親に「カエルをとりに行く」と言い残していた。

地元警察は当初「5人も一度に居なくなるわけない」

と事件性を否定するが、数日経っても行方はわからず、警察や軍隊、計30万人を動員しての大規模な捜索が展開されたが、発見には至らなかった。

そして事件から11年経った、2002年9月、少年たちのものと見られる遺体と遺留品が、村からさほど距離のない、山麓の森の中で発見される。台風による豪雨で、周辺の土砂が流されたことで、遺体の一部が地面に出てきたのだ。

検視の結果、遭難などの事故死ではなく、何者かの手による他殺であるとされたが、犯人逮捕に至らず、2006年3月に時効が成立してる。

この映画は『殺人の追憶」のように、事件に係わった刑事の捜査ぶりを再現しながら、犯人像を推察していくという作りとはちょっと異なってる。

事件自体は実際に起きたことだが、映画の中心人物で、真相を探って行動していくテレビ局の番組プロデューサーも、自説を唱える心理学の教授も架空の人物なのだ。

なので展開はフィクションということになる。映画は実際の事件を題材にしながら「別のテーマ」を描こうとしてるのだ。そこをまず押さえとく必要がある。

カン・ジスンはソウルのテレビ局「MBS放送」で、教養・ドキュメンタリー系の番組を制作するプロデューサー。

「野生の鹿と人間のふれあい」を描いた番組で賞を受賞するが、後にそれが「ヤラセ」と発覚。

上層部から叱責を受け、テグ支局に左遷となる。

以前の先輩だった部長が取材に出てると聞かされ、現場を訪ねてみると、ポンプ車が何台も繰り出され、沼の水を吸い上げて、水底を捜索してる。

数年前にこの地で起きた、5人の少年の失踪事件で、遺体が沼に沈んでるとの通報を受けていた。

「もう誰も興味を失ったあの事件をまだ追ってるのか」

ジスンは支局での歓迎会の席で口走る。

「家族は今も情報提供のビラを抱えて方々回ってるんですよ」

そう話す新米の社員にジスンは

「あの事件にはなんの進展もないじゃないか。証拠も上がらない」

「製作者の立場から言えば、ドラマティックな要素もないし、番組にならないんだよ」

それを聞いた部長は掴みかかり

「今の言葉を家族の前で言ってみろ」

ジスンは大した仕事もない支局に燻ってられない。ソウルに戻るために大きなネタが欲しいと思った。

支局の資料室には「カエル少年事件」に関する大量の取材テープが保管されていた。ヒマに明かせてジスンはテープをチェックし始めた。

その中にオンエアされてない取材テープがあった。

ファン・ウヒョクという、大学で心理学を教える教授が、事件の真相に関して独自の推測を行っているものだった。

局はその内容の際どさにオンエアを控えたようだった。

早速ジスンは、教授を大学に訪ね、単刀直入に切り出した。

「犯人は身内の中にいると言いたいんですね?」

最初は慎重な態度だったウヒョク教授も、自説を語りたくてしょうがなかったらしく、説明に熱を帯びてきた。

その根拠はいくつかあった。

まず事件の起きた日は、統一選挙の日だった。田舎の村では1票が勝敗を左右する。

選挙に係わる人間につながりのある、当事者の家族の誰かが、子供の失踪事件をデッチ上げ、興味を選挙から逸らそうとした。だがその過程でなにか不都合が生じて、子供たちを生かしておけなくなった。

教授は鍵を握るのは、ジョンホという少年の親ではないか?と見ていた。

教授はジソンに録音テープを聞かせた。

それは母親がジョンホからと思われる電話に出た時のものだった。

「ママー!」

「ジョンホなの?」

「うん…」

「今どこにいるの?」

その後、電話は切れたわけではなく、17秒の無音の部分の後、受話器が置かれてる。

「なぜ自分の子と分かってながら、あれこれ話しかけようとしないのか?」

それにジョンホの母親は、その当日の午前中には、ジョンホを探すような行動を起こしてる。子供なら夕方まで外で遊んでても、親は別に気にとめない筈だ。

子供が見当たらないというアピールが早過ぎると。

ジソンには教授の推測が理論立てて聞こえた。

「教授の自説の通りなら、事件の様相が一変して、大変なスキャンダルとなる。数字も取れるぞ!」

ジソンは教授とともに、ジョンホの両親の家を訪れた。父親は朴訥そうな人柄だが、母親は台所仕事をして、背を向けたままだ。祖母が不意に奥から現れ、夫婦に向かって指を2本立て、それを刃物で切るような仕草をする。口はきけないようだ。

教授はちらと覗いた物置の床のコンクリが真新しいことに気づいた。

帰り際に外にあるトイレを借りようと教授が向かうと、父親はなにか慌てるような素振りも見せた。

証拠はない。だが明らかにあの夫婦の家には何かある。

二人は地元の警察を訪ね、「今さら身内を犯人と疑えというのか?」と言う刑事を説き伏せ、ついにジョンホの両親の家に、大掛かりな家宅捜索が入ることになった。

新展開を聞きつけたMBS以外のテレビ局もこぞって取材に駆けつけていた。

だが何も発見されなかった。

主人公となるカン・ジスンの人物像が、まあとにかく「イケ好かない」のだ。映画に登場する場面からすでに世の中を舐めてる感じが漂ってる。1991年3月の少年失踪事件を、大々的に取材する局のスタジオに居て、事件を茶化すような物言いをしてる。

賞を取った番組のヤラセを追求されても、

「じゃあ、私以上に教養番組で数字を取れる人間がいますか?」

と悪びれたところもない。

単に自説を唱えていただけの教授を焚きつけて、被害者両親の家宅捜索にまで持っていくが、その場の仕切りは教授に負わせている。

何も出ずに、村の人間たちの怒号を浴びながら、警察に庇われ車で逃げ去る教授を、ジスンは群集に紛れて眺めてる。

責任の矢面に立たされるのは教授で、自分はこの失態の張本人にも係わらず、テグ支局から本社に呼び戻されてるのだ。クビじゃないのかよ!

犯人扱いされたジョンホの父親は、そのことよりも

「誰ひとりとして、息子が生きているって思ってない」

と悔し涙を流す。演じてるのはソン・ジルという人だが、いい役者だな。

ここまでが映画の前半で、後半は少年たちの遺体が発見された2002年に話が移る。

ジスンは心理学教授の「自説」に乗っかって失態をやらかしたわけだが、まだ局にいた。

そして今度は検視官による、遺体の骨の「科学的」な検分によるヒントを元に、再び犯人像に迫ろうとするという展開。

カン・ジスンを演じるパク・ヨンウという役者も俺は初めて顔を認識した。前半の時代は額を隠すような髪型で、どことなく劇団ひとりを思わすんだが、後半再びテグを訪れた時には、髪はぴったり七三に分けており、多少薄くなってる。今度は若い頃の矢追純一みたいだ。つまり経年化がくっきりと表情に出てる。

他の登場人物も後半の時代に再び出てくるんだが、それほどの変化を感じない。この人は役作りが相当巧みなんだろう。

例えで出した名前の方々には悪いが、顔と一緒に「うさん臭い」感じも似てるのよ。

このジスンの人物像が象徴するように、ここに描かれるのは、メディアのいい加減さと、不祥事を起こしたとしても、うやむやに終わらすような無責任な体質で、これは韓国も日本も変わらないことだ。

何か事件が起こると、メディアは「専門家」と称する人間たちにコメントを求める。

そのほとんどは推測にすぎない。だが推測であっても、一度口から語られた言葉は、思わぬ波紋を広げることがある。それで被害を被る人間が出ても、誰も責任を取らない。

メディアが謝罪しないというのは、この映画のジスンが、一切謝罪する場面が訪れないことに表れてる。ジスンがいつ謝罪の言葉を述べるのか、それが見所になってると言ってもいい程だ。

家宅捜索で何も出ず、職も家庭も失い、それでも「自説」をまげようとしないウヒョク教授には空寒くなってくるが、演じてるのはリュ・スンリョン。この人は見たことあるんだよな。

下條アトムに似てるなあと何かの映画で思ったのだ。

そんなことなので、事件の実録ものとしてではなく、「メディアのモラル」に焦点を当てたドラマと見るべき。

似たような内容で日本映画に『破線のマリス』があるが、あれよりは数段出来はいい。

共感を得られない人物を主役に置いて物語を進めるという姿勢には、描こうというテーマに対し、腹が据わってるなと感じるのだ。

2012年3月28日

悪人より困る「厄介な人」 [映画カ行]

『家族の庭』

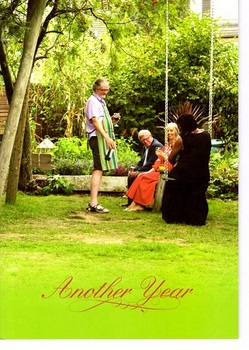

パンフレットのアートワークが素晴らしい。表紙と裏表紙は開くと1枚の場面写真になってる。

それは夫婦が親しい人間を呼んで開いた、ガーデンパーティの1シーンをスチルにしてるんだが、この1枚で登場人物の明暗がわかるようになってる。

この場面には6人が写ってる。赤ん坊含めれば7人だが。

ドラマの中心にいる、地質学者のトムと、医学カウンセラーのジェリーは、60を過ぎてるが、時間を見つけては家庭菜園に精を出す、仲睦まじい夫婦。ジェリーの同僚カウンセラーのタニアの、産まれたばかりの赤ん坊のお披露目も兼ねてる集まりだ。長く隣人同士のつきあいのジャックは、妻に先立たれ、自らも健康に不安は抱えてるが、身なりもきちんとした紳士だ。

一方このパーティに大きく遅刻して現れたのは、やはりジェリーの同僚で事務をやってるメアリー。見た目は50手前くらいだと思うが、常に若作りしてて、常に「男運がない」と嘆いてる。

そのメアリーが席につくなり「タバコ吸ってもいい?」と言うものだから、4人はテーブルを離れる。

テーブルの向かいには赤ん坊もいるし、4人もタバコを吸わないことはメアリーも知ってるはず。

自分から離れた場所に行って吸おうという発想がないのだ。

誰も居なくなったテーブルで、メアリーの隣に座ったのは、夫婦の共通の友人のケンだ。彼も60過ぎで、もう40年近くも職安に勤務してる。独身で、この歳になってもスナック菓子が手放せず、不摂生を重ねる体はウィスキーの樽のようだ。そして最近友達を病気で亡くしてることもあり、孤独感を募らせている。

「俺も吸おう」と言うケンは、メアリーを気に入ってる様子だが、メアリーは彼が嫌いなのだ。

ジェリーに「あの人、なんか変よねえ」などと言ってる。

メアリーは常に男との出会いを求めてるのに、ケンだけは御免だという。彼女にはケンを嫌う理由が、潜在意識の中ではわかってるのだ。

ケンは自分と同類だからだ。ケンを見ていて感じる嫌悪感はつまりは自分に跳ね返ってくるものだ。

そんな二人が会話もなく画面の左端のテーブルで黙々とタバコを吸っている。芝生をはさんで画面の右端には、タバコの煙を逃れた4人(と小さな1人)が、穏やかな表情を浮かべて談笑してる。

緑に包まれた残酷な人生のワンシーンなのだ。

このパンフはその他にも、マイク・リー監督がどういう風に映画を作っていくのか、そのユニークな方法を、出演者へのロングインタビューで解き明かしているのも読み応えがある。

パンフの中央部分が見開きで、「キネ旬」で長く、映画人のイラストを描いてる宮崎祐治が、この映画の登場人物を描いていて、これが実に特徴を捉えた見事な絵になってる。プロの仕事だなあと思う。なのでもしこれから映画館で見る機会があれば、このパンフは買った方がいい。

この映画は家庭菜園の風景を映しながら、この夫婦の「ある1年」を描いてる。夫婦の間にはこれという問題もなく、生活に波風も立たないが、そこに波風を起こすのが、ジェリーの同僚のメアリーだ。

彼女とのつきあいももう長いので、その性格は夫婦も把握はしてる。妻の同僚ではあるが、夫のトムも、彼女のとりとめもない話の聞き役をイヤな顔せずに続けてる。

メアリーは一度若い頃に離婚を経験しており、それ以来男運がないと思ってる。若作りしても歳は隠せない。人生への焦りや孤独を紛らわせるのが、この夫婦の家なのだ。なので週に一度は顔を出す。

トムとジェリーの夫婦には30になる息子のジョーがいる。アパートで一人暮らしで、役所勤めをする温厚な性格の息子だが、恋人の気配がない。

「私生活に変化はないの?」と母親にきかれても

「西部戦線異状なし、だよ」などと言ってる。

実はパンフのあの写真には写ってないが、ガーデンパーティには息子のジョーも参加してた。

そしてメアリーはあろうことか、久々に会ったジョーに秋波を送るような仕草をしてる。ジョーにとっては、メアリーは自分の子供の頃からの知り合いで「叔母さん」でしかないのに。

メアリーはパーティでの別れ際に「今度ふたりで呑まない?」とジョーを誘ってる。

そのメアリーが、次に夫婦の家でのお茶に呼ばれた時、思わぬ形でジョーと再会する。

ジョーは両親に恋人を紹介しに帰って来たのだ。作業療法師として病院で働くケイティは、ジョーよりも年下で、ジョーの両親とも会ってすぐに打ち解けるような明るさを持っていた。ジェリーも彼女のことを気に入った。

独身のままの息子を心配してたので、なおさら嬉しいサプライズとなった。

別の意味でのサプライズを食らったメアリーは、ジョーの若い恋人を目の前に、あからさまなほどに動揺していた。メアリーの態度の急変に、その意味する所を察したジェリーは愕然となった。

お茶のテーブルで向かい合わせに座るケイティに、メアリーは突っかかるような口調で応対する。

ケイティは、なんでこの人だけフレンドリーじゃないのか、訝しく思うが、しだいに女の勘が働いてきたようだ。

常に場を和ませようと気を遣うトムも、さすがに困り顔だ。

ジョーとケイティは先に立ち去り、残されたメアリーも

「私もそろそろ帰ろうかな」と言うと、

ジェリーは「どうぞ」

そのあまりに素っ気ない口調に表情が固まる。

この映画ではメアリーを演じたレスリー・マンヴィルが、数々の映画賞を受賞している。

その「痛い」感じは、『ヤング≒アダルト』のシャーリーズ・セロンの場合の、痛かろうが、突っ走る「攻撃的演技」の、ある種の爽快さとは異質の、ひたすらドつぼに嵌ってく感じで、いたたまれない。

だから勿論彼女の演技は見応えあるんだが、ここでは、ルース・シーンが演じるジェリーの心情を考えてみたい。

この夫婦の良好な関係性というのは、もちろん人間としての相性が良かったこともあるだろうが、馴れ合ってる感じではない。料理も夫のトムが作ることもあるし、どちらかが依存しっ放しじゃないのだ。

つまりこの夫婦は、一番距離の近い人間同士として、相手に対して自分を律してるような部分がある。

映画の中で夫のトムの仕事先の同僚を家に招く場面はなかった筈だ。

しょっちゅう顔を出すのは、妻のジェリーの同僚のメアリーなのだ。ほとんど自分の話しかしないメアリーに、トムは変わらず接している。だからそういう夫に対して、ジェリーは感謝してる気持ちがあるだろうし、不愉快にさせたくないとも思ってるだろう。

だがあろうことか、自分の同僚のこの女は

「息子に色目を使ってきた」

病気や悩みを抱える人に、アドバイスを送る医学カウンセラーを長く勤め、冷静に人と接してきたジェリー。

家を人の集まる場として、オープンマインドに受け入れてきたジェリーも、さすがに母親としては冷静ではいられなくなる。そして当たり前だが、自分がジョーの母親であるように、トムはジョーの父親なのだ。トムに対しての面目も立たない。

だからメアリーはピシャリと跳ねつけられた。

人間のつきあいというのは難しい。よく「家族のようなつきあい」と言ったりするが、「家族」と「家族でない者」は当然違うし、だがその温度差に気づかない人もいる。

職場であれ、学校であれ、友人関係がスタートするような時に、

「でも家族とあなたとの関係は別のものだから」

などと、予め宣言するような人はいないだろう。

だが友人関係というのは長くなると、家族の関係との違いが曖昧になってくることはある。

特にこの映画の夫婦のように、いつも家に迎え入れてくれるような存在だと、その家族にどこまで係われるのか、判断もできないというより、判断する必要すら感じなくなってしまう、メアリーのような人がいても不思議ではない。

メアリーはもちろん悪人ではないが、夫婦にとって「厄介な人」になってしまった。

だが一線を踏み越えようとしてきた「他人」に、「もう来るな」と言うだけで、関係を終わらせることができるだろうか?

特にそれまで「家族のように」受け入れてきた相手を、拒絶する時に、そこにいくばくかの罪の意識は生まれないだろうか?

この映画は、あの「お茶」の場面の後にもエピソードは続き、ラストシーンも、なにか答えが明示されるような演出は施されてない。マイク・リーの映画はいつもそうなのだ。

だから見た後こうして、ああだこうだ考えて書くこともできる。

マイク・リー監督の映画には、人と人が会話してる場面以外はほとんど何も映ってない。アクションシーンなんてあるわけもない。

よく大掛かりな見せ場や、サスペンス演出などで「息を呑む」と言う表現があるが、マイク・リーの映画には、会話の場面で「息を呑む」ような瞬間が何度も訪れる。

今回でいうなら、メアリーとジョーの恋人との緊迫した空気とかまさにそれで、レスリー・マンヴィルの表情などは「スペクタクル」と言っていい。

引き合いに出すのは何だが、たまたま先日NHKで夜ドラマをやってて、飯食いながら見てたんだが、『大地のファンファーレ』という、ばんえい競馬の騎手たちを巡る物語だった。わりといい顔ぶれの役者たちだったが、演出がことごとく「ありきたり」で、目を見張るような場面がひとつもなかった。

日本映画にしても未だに、主人公が感極まると「わあーっ!」とか叫んで夜の道を全力疾走するなんて演出をしてる。

感情表現に対して、演出が怠慢なんだよ。

映画でもドラマでも演出を手掛けてる、あるいは目指してる人間は、マイク・リーの映画を1本でも見るべきだ。

そのレベルの差にまず打ちひしがれて、そっからスタートしてもらいたい。

2012年3月23日

パンフレットのアートワークが素晴らしい。表紙と裏表紙は開くと1枚の場面写真になってる。

それは夫婦が親しい人間を呼んで開いた、ガーデンパーティの1シーンをスチルにしてるんだが、この1枚で登場人物の明暗がわかるようになってる。

この場面には6人が写ってる。赤ん坊含めれば7人だが。

ドラマの中心にいる、地質学者のトムと、医学カウンセラーのジェリーは、60を過ぎてるが、時間を見つけては家庭菜園に精を出す、仲睦まじい夫婦。ジェリーの同僚カウンセラーのタニアの、産まれたばかりの赤ん坊のお披露目も兼ねてる集まりだ。長く隣人同士のつきあいのジャックは、妻に先立たれ、自らも健康に不安は抱えてるが、身なりもきちんとした紳士だ。

一方このパーティに大きく遅刻して現れたのは、やはりジェリーの同僚で事務をやってるメアリー。見た目は50手前くらいだと思うが、常に若作りしてて、常に「男運がない」と嘆いてる。

そのメアリーが席につくなり「タバコ吸ってもいい?」と言うものだから、4人はテーブルを離れる。

テーブルの向かいには赤ん坊もいるし、4人もタバコを吸わないことはメアリーも知ってるはず。

自分から離れた場所に行って吸おうという発想がないのだ。

誰も居なくなったテーブルで、メアリーの隣に座ったのは、夫婦の共通の友人のケンだ。彼も60過ぎで、もう40年近くも職安に勤務してる。独身で、この歳になってもスナック菓子が手放せず、不摂生を重ねる体はウィスキーの樽のようだ。そして最近友達を病気で亡くしてることもあり、孤独感を募らせている。

「俺も吸おう」と言うケンは、メアリーを気に入ってる様子だが、メアリーは彼が嫌いなのだ。

ジェリーに「あの人、なんか変よねえ」などと言ってる。

メアリーは常に男との出会いを求めてるのに、ケンだけは御免だという。彼女にはケンを嫌う理由が、潜在意識の中ではわかってるのだ。

ケンは自分と同類だからだ。ケンを見ていて感じる嫌悪感はつまりは自分に跳ね返ってくるものだ。

そんな二人が会話もなく画面の左端のテーブルで黙々とタバコを吸っている。芝生をはさんで画面の右端には、タバコの煙を逃れた4人(と小さな1人)が、穏やかな表情を浮かべて談笑してる。

緑に包まれた残酷な人生のワンシーンなのだ。

このパンフはその他にも、マイク・リー監督がどういう風に映画を作っていくのか、そのユニークな方法を、出演者へのロングインタビューで解き明かしているのも読み応えがある。

パンフの中央部分が見開きで、「キネ旬」で長く、映画人のイラストを描いてる宮崎祐治が、この映画の登場人物を描いていて、これが実に特徴を捉えた見事な絵になってる。プロの仕事だなあと思う。なのでもしこれから映画館で見る機会があれば、このパンフは買った方がいい。

この映画は家庭菜園の風景を映しながら、この夫婦の「ある1年」を描いてる。夫婦の間にはこれという問題もなく、生活に波風も立たないが、そこに波風を起こすのが、ジェリーの同僚のメアリーだ。

彼女とのつきあいももう長いので、その性格は夫婦も把握はしてる。妻の同僚ではあるが、夫のトムも、彼女のとりとめもない話の聞き役をイヤな顔せずに続けてる。

メアリーは一度若い頃に離婚を経験しており、それ以来男運がないと思ってる。若作りしても歳は隠せない。人生への焦りや孤独を紛らわせるのが、この夫婦の家なのだ。なので週に一度は顔を出す。

トムとジェリーの夫婦には30になる息子のジョーがいる。アパートで一人暮らしで、役所勤めをする温厚な性格の息子だが、恋人の気配がない。

「私生活に変化はないの?」と母親にきかれても

「西部戦線異状なし、だよ」などと言ってる。

実はパンフのあの写真には写ってないが、ガーデンパーティには息子のジョーも参加してた。

そしてメアリーはあろうことか、久々に会ったジョーに秋波を送るような仕草をしてる。ジョーにとっては、メアリーは自分の子供の頃からの知り合いで「叔母さん」でしかないのに。

メアリーはパーティでの別れ際に「今度ふたりで呑まない?」とジョーを誘ってる。

そのメアリーが、次に夫婦の家でのお茶に呼ばれた時、思わぬ形でジョーと再会する。

ジョーは両親に恋人を紹介しに帰って来たのだ。作業療法師として病院で働くケイティは、ジョーよりも年下で、ジョーの両親とも会ってすぐに打ち解けるような明るさを持っていた。ジェリーも彼女のことを気に入った。

独身のままの息子を心配してたので、なおさら嬉しいサプライズとなった。

別の意味でのサプライズを食らったメアリーは、ジョーの若い恋人を目の前に、あからさまなほどに動揺していた。メアリーの態度の急変に、その意味する所を察したジェリーは愕然となった。

お茶のテーブルで向かい合わせに座るケイティに、メアリーは突っかかるような口調で応対する。

ケイティは、なんでこの人だけフレンドリーじゃないのか、訝しく思うが、しだいに女の勘が働いてきたようだ。

常に場を和ませようと気を遣うトムも、さすがに困り顔だ。

ジョーとケイティは先に立ち去り、残されたメアリーも

「私もそろそろ帰ろうかな」と言うと、

ジェリーは「どうぞ」

そのあまりに素っ気ない口調に表情が固まる。

この映画ではメアリーを演じたレスリー・マンヴィルが、数々の映画賞を受賞している。

その「痛い」感じは、『ヤング≒アダルト』のシャーリーズ・セロンの場合の、痛かろうが、突っ走る「攻撃的演技」の、ある種の爽快さとは異質の、ひたすらドつぼに嵌ってく感じで、いたたまれない。

だから勿論彼女の演技は見応えあるんだが、ここでは、ルース・シーンが演じるジェリーの心情を考えてみたい。

この夫婦の良好な関係性というのは、もちろん人間としての相性が良かったこともあるだろうが、馴れ合ってる感じではない。料理も夫のトムが作ることもあるし、どちらかが依存しっ放しじゃないのだ。

つまりこの夫婦は、一番距離の近い人間同士として、相手に対して自分を律してるような部分がある。

映画の中で夫のトムの仕事先の同僚を家に招く場面はなかった筈だ。

しょっちゅう顔を出すのは、妻のジェリーの同僚のメアリーなのだ。ほとんど自分の話しかしないメアリーに、トムは変わらず接している。だからそういう夫に対して、ジェリーは感謝してる気持ちがあるだろうし、不愉快にさせたくないとも思ってるだろう。

だがあろうことか、自分の同僚のこの女は

「息子に色目を使ってきた」

病気や悩みを抱える人に、アドバイスを送る医学カウンセラーを長く勤め、冷静に人と接してきたジェリー。

家を人の集まる場として、オープンマインドに受け入れてきたジェリーも、さすがに母親としては冷静ではいられなくなる。そして当たり前だが、自分がジョーの母親であるように、トムはジョーの父親なのだ。トムに対しての面目も立たない。

だからメアリーはピシャリと跳ねつけられた。

人間のつきあいというのは難しい。よく「家族のようなつきあい」と言ったりするが、「家族」と「家族でない者」は当然違うし、だがその温度差に気づかない人もいる。

職場であれ、学校であれ、友人関係がスタートするような時に、

「でも家族とあなたとの関係は別のものだから」

などと、予め宣言するような人はいないだろう。

だが友人関係というのは長くなると、家族の関係との違いが曖昧になってくることはある。

特にこの映画の夫婦のように、いつも家に迎え入れてくれるような存在だと、その家族にどこまで係われるのか、判断もできないというより、判断する必要すら感じなくなってしまう、メアリーのような人がいても不思議ではない。

メアリーはもちろん悪人ではないが、夫婦にとって「厄介な人」になってしまった。

だが一線を踏み越えようとしてきた「他人」に、「もう来るな」と言うだけで、関係を終わらせることができるだろうか?

特にそれまで「家族のように」受け入れてきた相手を、拒絶する時に、そこにいくばくかの罪の意識は生まれないだろうか?

この映画は、あの「お茶」の場面の後にもエピソードは続き、ラストシーンも、なにか答えが明示されるような演出は施されてない。マイク・リーの映画はいつもそうなのだ。

だから見た後こうして、ああだこうだ考えて書くこともできる。

マイク・リー監督の映画には、人と人が会話してる場面以外はほとんど何も映ってない。アクションシーンなんてあるわけもない。

よく大掛かりな見せ場や、サスペンス演出などで「息を呑む」と言う表現があるが、マイク・リーの映画には、会話の場面で「息を呑む」ような瞬間が何度も訪れる。

今回でいうなら、メアリーとジョーの恋人との緊迫した空気とかまさにそれで、レスリー・マンヴィルの表情などは「スペクタクル」と言っていい。

引き合いに出すのは何だが、たまたま先日NHKで夜ドラマをやってて、飯食いながら見てたんだが、『大地のファンファーレ』という、ばんえい競馬の騎手たちを巡る物語だった。わりといい顔ぶれの役者たちだったが、演出がことごとく「ありきたり」で、目を見張るような場面がひとつもなかった。

日本映画にしても未だに、主人公が感極まると「わあーっ!」とか叫んで夜の道を全力疾走するなんて演出をしてる。

感情表現に対して、演出が怠慢なんだよ。

映画でもドラマでも演出を手掛けてる、あるいは目指してる人間は、マイク・リーの映画を1本でも見るべきだ。

そのレベルの差にまず打ちひしがれて、そっからスタートしてもらいたい。

2012年3月23日

こんな題名じゃ気がつかないっての! [映画カ行]

『小悪魔はなぜモテる!?』

原題は『EASY-A』だ。エマ・ストーンが主演して、この手の青春映画では異例といえるほどの大ヒットを、全米では記録してる。それが日本では劇場公開ならず。こんな邦題つけられてDVDスルーとなってた。

しかしこれは面白かった。2回続けて見てしまったほどだ。

まず『EASY-A』の意味をわかっとく必要がある。

この「A」はエマ・ストーン演じる女子高生オリーブが、胸に縫い付けるイニシャルだ。

「A」はADULTERY(姦通)を意味していて、17世紀のピューリタン社会で、姦通の罪を犯し、生涯胸に「A」の文字を縫った服を着ることを強要された、ナサニエル・ホーソーンの小説『緋文字』のヒロインになぞらえている。

オリーブはカリフォルニア州オーハイにある、クリスチャンたちが通う公立高校の生徒。彼女はまともにデートした経験もないし、男子に声をかけられることもない。青春映画で見たような場面とは無縁の日常に

「私の人生は、ジョン・ヒューズの映画じゃない」

とぼやいてる。

オリーブは胸の大きい友達のリンから、週末の予定を訊かれ、つい見栄を張って

「大学生とデートする」と嘘をつく。

金曜の夕方から、日曜の夜にかけて、オリーブがずっと自宅で過ごしてる描写が可笑しい。

週明けにリンからデートの成果を問われ、あんまりしつこく

「ねえ、したでしょ?したんでしょ?」と言われ

「したわよ!」

と嘘を上塗り。クリスチャンたちの校内で噂が広まるのはADSLなみに速かった。

同級生には父親が牧師という、ガチガチのクリスチャンのマリアンヌがおり、さっそくオリーブを目の敵にした。

かくして地味で目立たなかったオリーブは、校内一の「アバズレ」として、一躍時の人となる。

そんなオリーブに、ゲイのブランドンが声をかける。オリーブの噂は嘘だと聞かされるが、嘘でいいんで、自分と「した」ことにしてほしいと。

ゲイと思われてると、この学校では露骨な偏見にさらされる。もう耐えられないんだ。

最初は取り合わなかったオリーブだが、つい情にほだされて、さらなる嘘の上塗りを。

生徒たちが集まってるホームパーティに、二人して出向き、部屋を借りて、声だけ熱演して、ドアの向こうで聞き耳たててる生徒たちにアピール。

作戦は成功し、ブランドンは男子生徒の仲間に迎えられた。

その顛末をブラントンから聞いた「非モテ」の男子たちが、こぞってオリーブに声をかけてきた。オリーブは「人助け」と思いつつも、報酬は受け取り「エアセックス」の相手となった。

オリーブが金を取って男と寝てるという噂が、校内で広まるのは光回線なみに速かった。

ついに敬虔なクリスチャンの生徒たちは、プラカードを持って、オリーブの排斥運動まで始めた。

事情を聞くために、英文学のグリフィス先生はオリーブを教員室に呼んだ。

このグリフィス先生が授業で教材に使ってるのが小説『緋文字』だ。オリーブは元はと言えば自分が火種を撒いたとはいえ、今やあの小説のヘスターと自分を重ね合わせていたのだ。

グリフィス先生は生徒たちに受けがよく、その授業は「A」評価をもらい易かった。

つまり『EASY-A』だ。

なおかつオリーブは簡単に姦通させる女と言う意味の『EASY-A』というわけ。

この後オリーブは、自分のついた嘘とレッテルを払拭するために奮闘することになるんだが、この映画の良さは、結構シリアスなテーマを扱っていながら、ごく軽い青春コメディのテイストでさらりとまとめてること。

これって出来そうで出来ない高度な技だと思うぞ。

ここに出てくる高校生たちはすごく周りの目を意識してる。周りから浮かないように、はじかれないようにって事に腐心してる。

俺はそういうのは日本の学校生活に見られることだと思ってた。個人のパーソナリティの尊重を掲げてるアメリカの建前と違うなと。クリスチャンが通う学校だからという、特殊な事情なのかその辺りはわからない。

非常にダイアログの量が多いのも青春モノとしては珍しい。思わず吹き出すような会話も多い。

オリーブが自分を攻撃してくるクリスチャン強硬派に対し、敵を知ろうと聖書を読んだりするんだが、教会の牧師にも相談しようと、マリアンヌの父親と知らず、会いに行く場面。

「ウソと不貞をどう思われますか?」

「よくないね」

「ではもし地獄があって…」

「地獄はあると考えます」

「ではその地獄があるとして…」

「いや、あるんです」

「仮に…」

「仮にじゃない。地面の下にある。アジアの方にね」

オリーブの父親をスタンリー・トゥッチ、母親をパトリシア・クラークソンという二人の芸達者が演じてる。

オリーブが自分が撒いた種の回収に苦慮してると母親に吐露する場面。

「私もあなたみたいに、尻軽呼ばわりされたことはあったわ」

「お母さんも?」

「私は実際何人もとつきあったりしてたし、ほとんど男だったけど」

ほとんどってどういう事だよ、しかも娘にカミングアウトしてるし。

「体が柔らかくてよかったのよ、足をこう上げてね…」

「お母さん、もういいから!」

「私の人生は、ジョン・ヒューズの映画じゃない」とヒロインに言わせておきながら、実はジョン・ヒューズに代表される80年代の青春映画への愛情が感じられるのもいい。

ギャグのネタにするとか、そういう扱い方じゃないのだ。

エマ・ストーンがカメラに向かって語りかける演出は、『フェリスはある朝突然に』でのマシュー・ブロデリックを踏襲してる。だがこの映画の場合は、観客に対して直接語りかけてるんじゃなくて、映画の終盤で、オリーブが一連の騒動の真相を、自らネット配信で明らかにしてるという設定とわかる。

あと劇中に『フェリスはある朝突然に』の他にも、『キャント・バイ・ミー・ラブ』『すてきな片思い』『セイ・エニシング』『ブレックファスト・クラブ』の一場面が出てくるが、映画のラストシーンはそれらの80年代青春映画の名場面をアレンジした洒落た趣向になってる。バックに流れてるのは『ブレックファスト・クラブ』の主題歌だった、シンプル・マインズの『ドント・ユー』ってのも懐かしい。

挿入歌でいうと、ジョン・カーペンター監督の『スターマン』のメインテーマをサンプリングした楽曲が流れてたが、あれは何て曲なんだろ。

エマ・ストーンは目が大きすぎて、好みのルックスではないんだが、この映画の彼女はいいね。人気出るのもわかる。あのハスキーな声とか、表情の柔軟さとか、デブラ・ウィンガーの若い頃を思わせる。

『ミーン・ガールズ』とか、アレクサンダー・ペイン監督のデビュー作『ハイスクール白書』、ウェス・アンダーソン監督の『天才マックスの世界』など、下ネタに堕さない「ひとヒネリある学園映画」が好きなら楽しめると思う。

2012年3月20日

原題は『EASY-A』だ。エマ・ストーンが主演して、この手の青春映画では異例といえるほどの大ヒットを、全米では記録してる。それが日本では劇場公開ならず。こんな邦題つけられてDVDスルーとなってた。

しかしこれは面白かった。2回続けて見てしまったほどだ。

まず『EASY-A』の意味をわかっとく必要がある。

この「A」はエマ・ストーン演じる女子高生オリーブが、胸に縫い付けるイニシャルだ。

「A」はADULTERY(姦通)を意味していて、17世紀のピューリタン社会で、姦通の罪を犯し、生涯胸に「A」の文字を縫った服を着ることを強要された、ナサニエル・ホーソーンの小説『緋文字』のヒロインになぞらえている。

オリーブはカリフォルニア州オーハイにある、クリスチャンたちが通う公立高校の生徒。彼女はまともにデートした経験もないし、男子に声をかけられることもない。青春映画で見たような場面とは無縁の日常に

「私の人生は、ジョン・ヒューズの映画じゃない」

とぼやいてる。

オリーブは胸の大きい友達のリンから、週末の予定を訊かれ、つい見栄を張って

「大学生とデートする」と嘘をつく。

金曜の夕方から、日曜の夜にかけて、オリーブがずっと自宅で過ごしてる描写が可笑しい。

週明けにリンからデートの成果を問われ、あんまりしつこく

「ねえ、したでしょ?したんでしょ?」と言われ

「したわよ!」

と嘘を上塗り。クリスチャンたちの校内で噂が広まるのはADSLなみに速かった。

同級生には父親が牧師という、ガチガチのクリスチャンのマリアンヌがおり、さっそくオリーブを目の敵にした。

かくして地味で目立たなかったオリーブは、校内一の「アバズレ」として、一躍時の人となる。

そんなオリーブに、ゲイのブランドンが声をかける。オリーブの噂は嘘だと聞かされるが、嘘でいいんで、自分と「した」ことにしてほしいと。

ゲイと思われてると、この学校では露骨な偏見にさらされる。もう耐えられないんだ。

最初は取り合わなかったオリーブだが、つい情にほだされて、さらなる嘘の上塗りを。

生徒たちが集まってるホームパーティに、二人して出向き、部屋を借りて、声だけ熱演して、ドアの向こうで聞き耳たててる生徒たちにアピール。

作戦は成功し、ブランドンは男子生徒の仲間に迎えられた。

その顛末をブラントンから聞いた「非モテ」の男子たちが、こぞってオリーブに声をかけてきた。オリーブは「人助け」と思いつつも、報酬は受け取り「エアセックス」の相手となった。

オリーブが金を取って男と寝てるという噂が、校内で広まるのは光回線なみに速かった。

ついに敬虔なクリスチャンの生徒たちは、プラカードを持って、オリーブの排斥運動まで始めた。

事情を聞くために、英文学のグリフィス先生はオリーブを教員室に呼んだ。

このグリフィス先生が授業で教材に使ってるのが小説『緋文字』だ。オリーブは元はと言えば自分が火種を撒いたとはいえ、今やあの小説のヘスターと自分を重ね合わせていたのだ。

グリフィス先生は生徒たちに受けがよく、その授業は「A」評価をもらい易かった。

つまり『EASY-A』だ。

なおかつオリーブは簡単に姦通させる女と言う意味の『EASY-A』というわけ。

この後オリーブは、自分のついた嘘とレッテルを払拭するために奮闘することになるんだが、この映画の良さは、結構シリアスなテーマを扱っていながら、ごく軽い青春コメディのテイストでさらりとまとめてること。

これって出来そうで出来ない高度な技だと思うぞ。

ここに出てくる高校生たちはすごく周りの目を意識してる。周りから浮かないように、はじかれないようにって事に腐心してる。

俺はそういうのは日本の学校生活に見られることだと思ってた。個人のパーソナリティの尊重を掲げてるアメリカの建前と違うなと。クリスチャンが通う学校だからという、特殊な事情なのかその辺りはわからない。

非常にダイアログの量が多いのも青春モノとしては珍しい。思わず吹き出すような会話も多い。

オリーブが自分を攻撃してくるクリスチャン強硬派に対し、敵を知ろうと聖書を読んだりするんだが、教会の牧師にも相談しようと、マリアンヌの父親と知らず、会いに行く場面。

「ウソと不貞をどう思われますか?」

「よくないね」

「ではもし地獄があって…」

「地獄はあると考えます」

「ではその地獄があるとして…」

「いや、あるんです」

「仮に…」

「仮にじゃない。地面の下にある。アジアの方にね」

オリーブの父親をスタンリー・トゥッチ、母親をパトリシア・クラークソンという二人の芸達者が演じてる。

オリーブが自分が撒いた種の回収に苦慮してると母親に吐露する場面。

「私もあなたみたいに、尻軽呼ばわりされたことはあったわ」

「お母さんも?」

「私は実際何人もとつきあったりしてたし、ほとんど男だったけど」

ほとんどってどういう事だよ、しかも娘にカミングアウトしてるし。

「体が柔らかくてよかったのよ、足をこう上げてね…」

「お母さん、もういいから!」

「私の人生は、ジョン・ヒューズの映画じゃない」とヒロインに言わせておきながら、実はジョン・ヒューズに代表される80年代の青春映画への愛情が感じられるのもいい。

ギャグのネタにするとか、そういう扱い方じゃないのだ。

エマ・ストーンがカメラに向かって語りかける演出は、『フェリスはある朝突然に』でのマシュー・ブロデリックを踏襲してる。だがこの映画の場合は、観客に対して直接語りかけてるんじゃなくて、映画の終盤で、オリーブが一連の騒動の真相を、自らネット配信で明らかにしてるという設定とわかる。

あと劇中に『フェリスはある朝突然に』の他にも、『キャント・バイ・ミー・ラブ』『すてきな片思い』『セイ・エニシング』『ブレックファスト・クラブ』の一場面が出てくるが、映画のラストシーンはそれらの80年代青春映画の名場面をアレンジした洒落た趣向になってる。バックに流れてるのは『ブレックファスト・クラブ』の主題歌だった、シンプル・マインズの『ドント・ユー』ってのも懐かしい。

挿入歌でいうと、ジョン・カーペンター監督の『スターマン』のメインテーマをサンプリングした楽曲が流れてたが、あれは何て曲なんだろ。

エマ・ストーンは目が大きすぎて、好みのルックスではないんだが、この映画の彼女はいいね。人気出るのもわかる。あのハスキーな声とか、表情の柔軟さとか、デブラ・ウィンガーの若い頃を思わせる。

『ミーン・ガールズ』とか、アレクサンダー・ペイン監督のデビュー作『ハイスクール白書』、ウェス・アンダーソン監督の『天才マックスの世界』など、下ネタに堕さない「ひとヒネリある学園映画」が好きなら楽しめると思う。

2012年3月20日

ロバート・パティンソン、サーカスへ [映画カ行]

『恋人たちのパレード』

数日前の『人生はビギナーズ』のコメントで、最近の邦題に関して、ひとくさりしたんだが、この邦題もなあ。別に日本語としておかしくはないが、どういう映画なのか、全然ピンとこないよな。

1930年代、大恐慌下のアメリカを巡業する、移動サーカスを舞台にしたドラマで、小説および映画の原題は『サーカス象に水を』だ。

象に乗って街中をパレードする場面は確かにあるが、重要な場面ではない。

配給会社としちゃロバート・パティンソン主演のラブストーリーを強調して、主人公がサーカスの一団に入るなんて要素は、むしろマイナスと思ってるんだろ。だけどな、そうやって宣伝打って、シネマート新宿の1000円鑑賞デーにも係らず、客はパラパラとしか居なかったぞ。その後に見た『ゾンビアス』の方が、3割増し位は入ってた。

「物語」として、オーソドクスだけど、きちんと作られていて、むしろそういう映画の内容を、はっきり伝えられるような邦題なり、宣伝方針で臨むべきなんじゃないか。

じゃあ、どんな題名がいいんだよ?と言われても困るんだが。『僕と彼女と旅するサーカス』とか、そんな凡庸なモンしか浮かばない。いっそパティンソンだったら、便乗して『トワイライト・サーカス』ってのはどうだ?

冒頭、現代のサーカス小屋の前に一人の老人が現れる。振り向いたその顔を見て

「おお、ハル・ホルブルックだあ」

と、もうそこから映画に引き込まれた。この人は今年で87才になる。2007年の『イントゥ・ザ・ワイルド』で助演男優賞を受賞してれば、その時点でオスカー最年長記録を更新できてたんだが。

俺のような「70年代組」にとっては、『ダーティ・ハリー2』『カプリコン1』『密殺集団』などの、一筋縄でいかない権力側キャラで馴染みの役者なのだ。

この老人がサーカス小屋の事務所に招かれ、若い団員が持ってた昔の写真、象に乗った美女を目にして、感極まり、訥々と昔語りを始めるいう導入部。

ハル・ホルブルックの老人が、若き日のロバート・パティンソンなわけだが、「歳とったら、こういう顔になるかもな」と違和感ないね。

1930年代、ポーランド移民の両親を持つジェイコブは、親に学費を工面してもらい、コーネル大学で獣医を目指し、勉強していた。だが卒業間近で、両親が事故死。銀行の人間から家が抵当に入ってたことを告げられる。

父親も医者だっだが、治療費を払えない患者も診察を拒まなかった。家を抵当に入れたのは、ジェイコブの学費を捻出するためだった。銀行の人間は

「この恐慌の時代に、君の父親の行為は無責任だ」と言い放つ。

家を明け渡し、卒業もできず、ジェイコブは町へと職探しに出るが、仕事にありつけるご時勢ではない。線路脇の川に、歩き疲れた足をつけてると、汽車がやってくる。ジェイコブは衝動的に貨物車輌に飛び乗ったが、すぐに数人の男たちに捕まってしまう。

その汽車は「ベンジーニ・ブラザース」という移動サーカスが所有する汽車だったのだ。

年配のキャメルは、ジェイコブの「訛り」から、同じポーランド系と見抜き、相好を崩す。次にサーカスを催す場所で1日働いて、へこたれなければ雇ってやると。

夜明けに汽車は、広大な平原に停車した。手馴れた様子で、サーカスの巨大テントを設営してく男たち。猛獣たちの檻も下ろされる。

ジェイコブは白い馬に連れ添う、金髪の美女に目を奪われる。キャメルから

「彼女には話しかけるな」と釘を刺される。

サーカスは無事終わり、次の巡業地へ。その車中でジェイコブは、団長への挨拶に特別車輌に連れてこられる。団長はオーガストという、小柄で慇懃な感じの男だった。

ジェイコブはつい口数が多くなり、オーガストは

「次の場所で追い出せ」と背を向ける。ジェイコブは

「あの白い馬はあと4日もすれば歩けなくなるぞ!」

と、つい口走る。獣医を目指してたジェイコブの見立てだった。

このサーカスにおいて独裁者のように振舞うオーガストは、若者の臆することない態度が気に入った。

「いいものを見せてやる」

オーガストはジェイコブを走る汽車の屋根に連れて行く。月光に照らされた大地と山々の美しさに、ジェイコブは魅了される。

「あの馬は一番の出し物だ。脚を治せたらここに置いてやる」

その白い馬に乗り曲芸をするマーリーンは、団長オーガストの妻だった。

ジェイコブは馬の脚を見て顔を曇らせた。ヒズメからばい菌が入り、痛みを取り除く術はない。ジェイコブはマーリーンを説得し、銃で安楽死させてしまう。それはすぐに団長の耳に入り、走る汽車から突き落とされる寸前となる。だがそうはされず、オーガストは恐怖で顔を歪ませるジェイコブに言う。

「ここでは俺が掟だ。お前を突き落とさなかったのは、あの馬の死体が、

ライオンたちの餌として何日か都合できるからだ」

大恐慌時代、移動サーカスの経営も楽ではなかった。他所で廃業したサーカスがあると聞けば、その団員たちを安い給料で雇い入れる。餌代が捻出できないと、ライオンにも腐った魚などを与えて凌ぐ。

大学に通い、世間を知らないジェイコブには、初めて知る厳しい現実がそこにあった。

オーガストは白い馬にかわるメインの出し物として、年老いた巨象ロージーを大金で買い入れた。そしてその調教をジェイコブにやらせるという。象には舐められないように、鋭いフックのついた棒で調教を行えと。

だがロージーは人間に慣れており、ジェイコブやマーリーンにも、すぐに心を許してるようだった。水よりも酒を好んだ。

象とマーリーンの曲芸デビューの日、団長のオーガストは演技の最中に、コントロールするため、フックを何度もロージーの皮膚に突き立てた。象は背中に乗ったマーリーンを振り落とし、満員の観客の前から脱走してしまう。

町の八百屋で野菜を失敬してる所を、ジェイコブとキャメルが見つけ、連れ帰るが、激高したオーガストは、ロージーが倒れ込むほどの折檻を加える。

ジェイコブとマーリーンはその晩、ずっとロージーに付き添っていた。サーカスに不意に現れた若者と、団長の若く美しい妻は、互いに惹かれあうようになっていく。

団長の部屋では、オーガストが頭を抱えていた。マーリーンが口を聞いてくれない。だが自分もこのサーカスを運営してくプレッシャーがきついのだと。ショーが流行らなければ、団員を食わせることもできない。

独裁者然と振舞うオーガストの複雑な人間性に、ジェイコブは翻弄されるばかりだった。

ジェイコブは傷が癒えつつある象のロージーに、何気なくポーランド語で話しかけると、ロージーはすぐさま反応を示した。ロージーは元々ポーランド人に調教を受けてたらしい。ジェイコブはそのことをオーガストに伝え、ポーランド語の命令通りに動くことがわかると、オーガストは歓喜した。これでショーは成功すると。

ジェイコブは晴れて「ベンジーニ・ブラザース」の家族に迎え入れられることとなった。

だが猜疑心の強いオーガストは、自分の妻とジェイコブの間に何かあるのではないか?と思い始めていた。

ロバート・パティンソンは、サーカス一座に紛れ込んだ「大学出のぼっちゃん」という、異分子の風情に合ってて、父親の血を継いだ優しい性分の若者をストレートに演じてていい。

彼が恋するマーリーンを演じるのはリース・ウィザースプーンなんだが、サーカスの花形ということで、体をスリムに保たなきゃならなかったんだろうが、ちょっと痩せすぎだね。顔とか、骨に皮が張り付いた感じで、柔らか味がない。

映画の終盤は、団長と妻とジェイコブの三角関係のもつれみたいな話になっちゃって、そこはありきたりで残念だったが、演技の見せ場を作ってるのは団長を演じるクリストフ・ヴァルツだろう。

『イングロリアス・バスターズ』でブレイクして以降の作品では、今回のが一番いいと思う。

仇役のようなポジションではあるが、悪い人間とは言い切れない。職もないような恐慌下で、多くの団員を抱えて巡業を続ける経営者なのだから、綺麗ごとだけではやっていけないだろう。だが用なしとなった人間を走る汽車から突き落とすってのは酷いけどな。

ジェイコブを翻弄する多面性を表情の端々に滲ませて、その演技には見応えがある。

出番は多くないが、ジェイコブを引き立てる老団員キャメルを演じるジム・ノートンもよかった。アイルランドの役者で、今年74才になる。声が低くていいんだよね。

それから『アーティスト』で、「金の首輪賞」を受賞した名犬アギーが、この映画でもサーカス一座の団員に飼われてる犬として出てる。

『人生はビギナーズ』もそうだったが、ジャックラッセルテリアというのは、特に頭がいいのかね。今後ペットとしてブームになりそうだが。

緑の平原にサーカスを設営する場面とか、美しい絵柄が楽しめるのは、ジャック・フィスクがロケーションを含めた「絵作り」に貢献してるからだろう。

この人は『地獄の逃避行』以降、ほとんどのテレンス・マリック作品でプロダクション・デザインを担当してきてる。

アメリカの中西部から北西部の風景の、ノスタルジックな美しさを知り尽くしてる人だ。

考えて見ると、昔は『地上最大のショウ』とか『空中ブランコ』とか、サーカスを題材にしたアメリカ映画があったけど、近年は思い浮かばない。

移動サーカスというと、どうもヨーロッパの文化という感じがあって、例えばフランスなら『ロザリンとライオン』とか、『橋の上の娘』とか、イギリスでも2005年の東京国際映画祭のコンペに出品された『バイ・バイ・ブラックバード』があったし、スペインでは昨年の「ラテンビート映画祭」で上映された「THE LAST CIRCUS」が、この映画と同じように、団長の女房に惚れてまう主人公の話だった。まああっちはアレックス・デ・ラ・イグレシア監督の毒素充満な世界だったが。

でもって邦題の話に戻るが、内容が団長の女房と駆け落ちしようって話だから、「恋人たちの…」と大手を振って言うのもどうかと思うが。

今までSF・ホラー分野の作品を作り続けてたフランシス・ローレンス監督が、こういうケレン味を抑えた「物語」映画を撮ったのは意外だったが、ハル・ホルブルックに最初と最後を託す演出も、しみじみといいんだよな。

都内1館の上映は淋しいね。

2012年3月4日

数日前の『人生はビギナーズ』のコメントで、最近の邦題に関して、ひとくさりしたんだが、この邦題もなあ。別に日本語としておかしくはないが、どういう映画なのか、全然ピンとこないよな。

1930年代、大恐慌下のアメリカを巡業する、移動サーカスを舞台にしたドラマで、小説および映画の原題は『サーカス象に水を』だ。

象に乗って街中をパレードする場面は確かにあるが、重要な場面ではない。

配給会社としちゃロバート・パティンソン主演のラブストーリーを強調して、主人公がサーカスの一団に入るなんて要素は、むしろマイナスと思ってるんだろ。だけどな、そうやって宣伝打って、シネマート新宿の1000円鑑賞デーにも係らず、客はパラパラとしか居なかったぞ。その後に見た『ゾンビアス』の方が、3割増し位は入ってた。

「物語」として、オーソドクスだけど、きちんと作られていて、むしろそういう映画の内容を、はっきり伝えられるような邦題なり、宣伝方針で臨むべきなんじゃないか。

じゃあ、どんな題名がいいんだよ?と言われても困るんだが。『僕と彼女と旅するサーカス』とか、そんな凡庸なモンしか浮かばない。いっそパティンソンだったら、便乗して『トワイライト・サーカス』ってのはどうだ?

冒頭、現代のサーカス小屋の前に一人の老人が現れる。振り向いたその顔を見て

「おお、ハル・ホルブルックだあ」

と、もうそこから映画に引き込まれた。この人は今年で87才になる。2007年の『イントゥ・ザ・ワイルド』で助演男優賞を受賞してれば、その時点でオスカー最年長記録を更新できてたんだが。

俺のような「70年代組」にとっては、『ダーティ・ハリー2』『カプリコン1』『密殺集団』などの、一筋縄でいかない権力側キャラで馴染みの役者なのだ。

この老人がサーカス小屋の事務所に招かれ、若い団員が持ってた昔の写真、象に乗った美女を目にして、感極まり、訥々と昔語りを始めるいう導入部。

ハル・ホルブルックの老人が、若き日のロバート・パティンソンなわけだが、「歳とったら、こういう顔になるかもな」と違和感ないね。

1930年代、ポーランド移民の両親を持つジェイコブは、親に学費を工面してもらい、コーネル大学で獣医を目指し、勉強していた。だが卒業間近で、両親が事故死。銀行の人間から家が抵当に入ってたことを告げられる。

父親も医者だっだが、治療費を払えない患者も診察を拒まなかった。家を抵当に入れたのは、ジェイコブの学費を捻出するためだった。銀行の人間は

「この恐慌の時代に、君の父親の行為は無責任だ」と言い放つ。

家を明け渡し、卒業もできず、ジェイコブは町へと職探しに出るが、仕事にありつけるご時勢ではない。線路脇の川に、歩き疲れた足をつけてると、汽車がやってくる。ジェイコブは衝動的に貨物車輌に飛び乗ったが、すぐに数人の男たちに捕まってしまう。

その汽車は「ベンジーニ・ブラザース」という移動サーカスが所有する汽車だったのだ。

年配のキャメルは、ジェイコブの「訛り」から、同じポーランド系と見抜き、相好を崩す。次にサーカスを催す場所で1日働いて、へこたれなければ雇ってやると。

夜明けに汽車は、広大な平原に停車した。手馴れた様子で、サーカスの巨大テントを設営してく男たち。猛獣たちの檻も下ろされる。

ジェイコブは白い馬に連れ添う、金髪の美女に目を奪われる。キャメルから

「彼女には話しかけるな」と釘を刺される。

サーカスは無事終わり、次の巡業地へ。その車中でジェイコブは、団長への挨拶に特別車輌に連れてこられる。団長はオーガストという、小柄で慇懃な感じの男だった。

ジェイコブはつい口数が多くなり、オーガストは

「次の場所で追い出せ」と背を向ける。ジェイコブは

「あの白い馬はあと4日もすれば歩けなくなるぞ!」

と、つい口走る。獣医を目指してたジェイコブの見立てだった。

このサーカスにおいて独裁者のように振舞うオーガストは、若者の臆することない態度が気に入った。

「いいものを見せてやる」

オーガストはジェイコブを走る汽車の屋根に連れて行く。月光に照らされた大地と山々の美しさに、ジェイコブは魅了される。

「あの馬は一番の出し物だ。脚を治せたらここに置いてやる」

その白い馬に乗り曲芸をするマーリーンは、団長オーガストの妻だった。

ジェイコブは馬の脚を見て顔を曇らせた。ヒズメからばい菌が入り、痛みを取り除く術はない。ジェイコブはマーリーンを説得し、銃で安楽死させてしまう。それはすぐに団長の耳に入り、走る汽車から突き落とされる寸前となる。だがそうはされず、オーガストは恐怖で顔を歪ませるジェイコブに言う。

「ここでは俺が掟だ。お前を突き落とさなかったのは、あの馬の死体が、

ライオンたちの餌として何日か都合できるからだ」

大恐慌時代、移動サーカスの経営も楽ではなかった。他所で廃業したサーカスがあると聞けば、その団員たちを安い給料で雇い入れる。餌代が捻出できないと、ライオンにも腐った魚などを与えて凌ぐ。

大学に通い、世間を知らないジェイコブには、初めて知る厳しい現実がそこにあった。

オーガストは白い馬にかわるメインの出し物として、年老いた巨象ロージーを大金で買い入れた。そしてその調教をジェイコブにやらせるという。象には舐められないように、鋭いフックのついた棒で調教を行えと。

だがロージーは人間に慣れており、ジェイコブやマーリーンにも、すぐに心を許してるようだった。水よりも酒を好んだ。

象とマーリーンの曲芸デビューの日、団長のオーガストは演技の最中に、コントロールするため、フックを何度もロージーの皮膚に突き立てた。象は背中に乗ったマーリーンを振り落とし、満員の観客の前から脱走してしまう。

町の八百屋で野菜を失敬してる所を、ジェイコブとキャメルが見つけ、連れ帰るが、激高したオーガストは、ロージーが倒れ込むほどの折檻を加える。

ジェイコブとマーリーンはその晩、ずっとロージーに付き添っていた。サーカスに不意に現れた若者と、団長の若く美しい妻は、互いに惹かれあうようになっていく。

団長の部屋では、オーガストが頭を抱えていた。マーリーンが口を聞いてくれない。だが自分もこのサーカスを運営してくプレッシャーがきついのだと。ショーが流行らなければ、団員を食わせることもできない。

独裁者然と振舞うオーガストの複雑な人間性に、ジェイコブは翻弄されるばかりだった。

ジェイコブは傷が癒えつつある象のロージーに、何気なくポーランド語で話しかけると、ロージーはすぐさま反応を示した。ロージーは元々ポーランド人に調教を受けてたらしい。ジェイコブはそのことをオーガストに伝え、ポーランド語の命令通りに動くことがわかると、オーガストは歓喜した。これでショーは成功すると。

ジェイコブは晴れて「ベンジーニ・ブラザース」の家族に迎え入れられることとなった。

だが猜疑心の強いオーガストは、自分の妻とジェイコブの間に何かあるのではないか?と思い始めていた。

ロバート・パティンソンは、サーカス一座に紛れ込んだ「大学出のぼっちゃん」という、異分子の風情に合ってて、父親の血を継いだ優しい性分の若者をストレートに演じてていい。

彼が恋するマーリーンを演じるのはリース・ウィザースプーンなんだが、サーカスの花形ということで、体をスリムに保たなきゃならなかったんだろうが、ちょっと痩せすぎだね。顔とか、骨に皮が張り付いた感じで、柔らか味がない。

映画の終盤は、団長と妻とジェイコブの三角関係のもつれみたいな話になっちゃって、そこはありきたりで残念だったが、演技の見せ場を作ってるのは団長を演じるクリストフ・ヴァルツだろう。

『イングロリアス・バスターズ』でブレイクして以降の作品では、今回のが一番いいと思う。

仇役のようなポジションではあるが、悪い人間とは言い切れない。職もないような恐慌下で、多くの団員を抱えて巡業を続ける経営者なのだから、綺麗ごとだけではやっていけないだろう。だが用なしとなった人間を走る汽車から突き落とすってのは酷いけどな。

ジェイコブを翻弄する多面性を表情の端々に滲ませて、その演技には見応えがある。

出番は多くないが、ジェイコブを引き立てる老団員キャメルを演じるジム・ノートンもよかった。アイルランドの役者で、今年74才になる。声が低くていいんだよね。

それから『アーティスト』で、「金の首輪賞」を受賞した名犬アギーが、この映画でもサーカス一座の団員に飼われてる犬として出てる。

『人生はビギナーズ』もそうだったが、ジャックラッセルテリアというのは、特に頭がいいのかね。今後ペットとしてブームになりそうだが。

緑の平原にサーカスを設営する場面とか、美しい絵柄が楽しめるのは、ジャック・フィスクがロケーションを含めた「絵作り」に貢献してるからだろう。

この人は『地獄の逃避行』以降、ほとんどのテレンス・マリック作品でプロダクション・デザインを担当してきてる。

アメリカの中西部から北西部の風景の、ノスタルジックな美しさを知り尽くしてる人だ。

考えて見ると、昔は『地上最大のショウ』とか『空中ブランコ』とか、サーカスを題材にしたアメリカ映画があったけど、近年は思い浮かばない。

移動サーカスというと、どうもヨーロッパの文化という感じがあって、例えばフランスなら『ロザリンとライオン』とか、『橋の上の娘』とか、イギリスでも2005年の東京国際映画祭のコンペに出品された『バイ・バイ・ブラックバード』があったし、スペインでは昨年の「ラテンビート映画祭」で上映された「THE LAST CIRCUS」が、この映画と同じように、団長の女房に惚れてまう主人公の話だった。まああっちはアレックス・デ・ラ・イグレシア監督の毒素充満な世界だったが。

でもって邦題の話に戻るが、内容が団長の女房と駆け落ちしようって話だから、「恋人たちの…」と大手を振って言うのもどうかと思うが。

今までSF・ホラー分野の作品を作り続けてたフランシス・ローレンス監督が、こういうケレン味を抑えた「物語」映画を撮ったのは意外だったが、ハル・ホルブルックに最初と最後を託す演出も、しみじみといいんだよな。

都内1館の上映は淋しいね。

2012年3月4日

役所広司のゾンビはメイクが雑なのよ [映画カ行]

『キツツキと雨』

数日前のブログで、ハリウッド映画の導入部の効率の良さに関して書いたが、この映画はそれでいくと、テンポはのろいとは思うが、これは舞台となる「田舎」の時間の流れを感じさせようという意図がありそうだから、これはこれでいい。

ただ「ちょっといい話」という感じの、こういう小品で129分は全体として長いかなとは思うけど。

いいと思う部分と文句つけたい部分と両方ある映画だった。

山間部の村で、木こりとして生計を立ててる60代の男が、山にロケに来ていた映画の撮影隊と出会い、行きがかり上ゾンビとして出演することになり、自分の息子と同い年くらいの新人監督と交流を深めてくという流れ。

このところ、一時期のように主演作が立て続け状態となってきた役所広司だが、山本五十六よりこっちの方が演技に愛嬌も滲ませてよかった。

この映画で一番いいと思うと同時に、重要だと思う場面がある。

ゾンビとして撮影に参加した翌日に、仕事現場で昼飯時に、役所広司演じる克彦は、映画に出たことを仲間の木こりたちに話す。ゾンビの役だとは言わない。

「えっ?どんな役なの?」

「おっ、俺は歩いてる…」

「うんうん、それで?」

「すると、銃で撃たれる」

「おー!撃たれるんだ。それで?」

「で、撃たれるけど、起き上がる」

「おー!起き上がるんか!すげえ」

「で、また歩いていく」

「おー、それで?」

「で、また撃たれる」

「また撃たれるんだ!すげえ!それで?」

「で、また起き上がる」

「おー!マジか!克つぁん、カッコええ!」

聞きながらテンション上がってく仲間たちを見て、克彦もなんか嬉しくなってくる。

3年前に妻に先立たれ、一人息子の浩一は定職もなくブラブラしてる。毎日木を切るだけの単調で、愉快なこともない日常に、降って湧いたような「ハレ」の気分。

いきつけの温泉につかってても、ついゾンビのポーズをとってしまったり。

克彦のテンションの変化を、あの仲間との会話の場面が鮮やかに描き出していた。あの場面があるのとないのとでは、物語が先に転がっていく説得力がちがう。

克彦は撮影隊の車があぜ道で動かなくなってる所を通りかかり、新人監督とチーフ助監督の二人を自分の車に乗せてやる。チーフ助監督から撮影に適した川がないかと聞かれ、車で案内する。

その道中、動き回るのはチーフ助監督ばかりで、新人監督の幸一は黙って座ってるだけ。

克彦は彼が監督とは知らないから、

「おい、若いの、お前もなんか動けよ!」

などと、どやしつけてしまう。

小栗旬演じる映画監督の幸一は、現場で自信を失ってて、なす術もなく居るだけなのだ。

俺は映画ではないが、撮影現場にいた経験があるから、この撮影隊の人間関係というか、力関係はリアルだと思った。チーフ助監督はかなり年上だし、現場経験が豊富だから、どこかで若い監督を舐めてかかってる所がある。カメラやその他のスタッフも、それは同じだ。

この映画の中で、プレッシャーに耐えられなくなった監督・幸一が、現場から逃げて電車に乗ろうとする駅で、クルーたちに取り押さえられる場面。チーフ助監督は

「映画撮らせてもらえるだけで恵まれてるんだぞ!」

と殴りつけてる。

『歓待』の間借り人役で強烈な印象を残した古舘寛治が、「こういうの居るなあ」というチーフ助監督を演じてて、実に上手い。

こういう監督が潰されてく様を、もっと生々しく描いてたのが、高橋克典が、伝説の俳優・金子正次を演じた『竜二・FOREVER』だった。

あの中で当初、金子から『竜二』の監督にと呼ばれた知人の自主映画作家が、撮影中にテンパってしまい、降板させられることになる。

演じた香川照之のベストアクトじゃないかと思うくらいの痛々しさが漂ってた。

その現場の感じはリアルに出てたと思うんだが、問題は小栗旬演じる新人監督を巡る描写の方にある。

自分の書いた「ゾンビ映画」の内容に自信が持てない幸一が、駅まで送ってもらう車中で、克彦に映画のストーリーを聞かせる場面。

荒唐無稽なストーリーに、しきりに感心して「おう、それで?」と先をせがむ克彦に、幸一は何度も

「あの、ホントに面白いですか?」

と訊ねる。そこが引っかかるよね、まず。

撮影隊の規模から見ても、この山間の村に、多分1週間近くはロケで滞在してる様子からも、自主映画のスケールではない。

商業映画を作るプロダクションが、新人が書いた「ゾンビ」映画のストーリーを見込んで製作にGOを出したんだろうし、その新人の熱意を感じて、監督まで任せることになったんだろうから、その当人が「面白い」と思ってないんじゃ意味ないよね。

ここはむしろ、脚本を書いた時点では「すげえ面白いもんになる」と確信してて、コンテも完璧に切れてるんだけど、いざ現場に入ったら、どうスタッフを動かせばいいのかとか、全然思ったような画にならなくて愕然としてるっていう方が「あり得る」ことだと思うが。

それと若い監督が「ゾンビ」を撮ろうというんだから、こだわりがあるはずなんだよ。あんなやっつけメイクで満足するはずない。コメディ・ゾンビならともかく、ストーリー聞いてる感じではシリアスに描こうとしてるし。

幸一のゾンビ映画の中で、生き残った人間たちの村の女たちで組織する「竹やり隊」が出てくるんだが、人数が5人しか集まらない。そこで克彦が一肌脱いで、村の猟友会の婦人たちに声をかけて、何十人と集めてくる。

それを機に村人たちが総出で映画に参加するようになり、村を歩いてると、いたる所でゾンビのメイクをしたまま、働いたり、談笑したりしてる村人たちに出くわすという展開は微笑ましく、映画の流れとしちゃ、いいとは思うんだが、監督・幸一とすれば、やはりこれも他力本願であって、彼が克彦に励まされたりしながら、次第に撮影現場のイニシアチブを握ってく展開には弱い。

その後に、山崎努演じるベテラン大物俳優がワンシーンのために現場に来る。痔が悪化し、まともに座ってられない大物に対して、臆することなくテイクを重ねられるようになる幸一のエピソードは、彼が自信を持ちつつあることを描いてはいるが、少々取ってつけた感がある。

例えば、シリアスなゾンビ映画を撮ろうとしてるわけだから、ゾンビは人を食うし、血まみれな場面もある。

村の人間が出演するという段で、子供にまでゾンビのメイクをさせて、そんな内容の映画に出させていいもんかと、一度は紛糾すると思うんだよ。田舎の人は保守的だし。

その時にこそ、大人しかった幸一が、村人の前で製作意図をきちんと述べるみたいな場面があったらよかった。

理由は口からでまかせでもいい。ゾンビはTPPのメタファーなんだとか。農業貿易が自由化されると、外国産の農作物がゾンビのように蔓延してくるんですよ!とかね。日本の農家を守ろうという裏メッセージが込められてるとブチ上げて、村人たちの共感を得てしまう。

映画を作ることのいかがわしいバイタリティのようなものを、そこで描いてもよかったんじゃないか?

細かい文句はあるが、後味は悪くないし、役所広司をはじめ、愛嬌のある映画の雰囲気はいいと思う。

2012年2月26日

数日前のブログで、ハリウッド映画の導入部の効率の良さに関して書いたが、この映画はそれでいくと、テンポはのろいとは思うが、これは舞台となる「田舎」の時間の流れを感じさせようという意図がありそうだから、これはこれでいい。

ただ「ちょっといい話」という感じの、こういう小品で129分は全体として長いかなとは思うけど。

いいと思う部分と文句つけたい部分と両方ある映画だった。

山間部の村で、木こりとして生計を立ててる60代の男が、山にロケに来ていた映画の撮影隊と出会い、行きがかり上ゾンビとして出演することになり、自分の息子と同い年くらいの新人監督と交流を深めてくという流れ。

このところ、一時期のように主演作が立て続け状態となってきた役所広司だが、山本五十六よりこっちの方が演技に愛嬌も滲ませてよかった。

この映画で一番いいと思うと同時に、重要だと思う場面がある。

ゾンビとして撮影に参加した翌日に、仕事現場で昼飯時に、役所広司演じる克彦は、映画に出たことを仲間の木こりたちに話す。ゾンビの役だとは言わない。

「えっ?どんな役なの?」

「おっ、俺は歩いてる…」

「うんうん、それで?」

「すると、銃で撃たれる」

「おー!撃たれるんだ。それで?」

「で、撃たれるけど、起き上がる」

「おー!起き上がるんか!すげえ」

「で、また歩いていく」

「おー、それで?」

「で、また撃たれる」

「また撃たれるんだ!すげえ!それで?」

「で、また起き上がる」

「おー!マジか!克つぁん、カッコええ!」

聞きながらテンション上がってく仲間たちを見て、克彦もなんか嬉しくなってくる。

3年前に妻に先立たれ、一人息子の浩一は定職もなくブラブラしてる。毎日木を切るだけの単調で、愉快なこともない日常に、降って湧いたような「ハレ」の気分。

いきつけの温泉につかってても、ついゾンビのポーズをとってしまったり。

克彦のテンションの変化を、あの仲間との会話の場面が鮮やかに描き出していた。あの場面があるのとないのとでは、物語が先に転がっていく説得力がちがう。

克彦は撮影隊の車があぜ道で動かなくなってる所を通りかかり、新人監督とチーフ助監督の二人を自分の車に乗せてやる。チーフ助監督から撮影に適した川がないかと聞かれ、車で案内する。

その道中、動き回るのはチーフ助監督ばかりで、新人監督の幸一は黙って座ってるだけ。

克彦は彼が監督とは知らないから、

「おい、若いの、お前もなんか動けよ!」

などと、どやしつけてしまう。

小栗旬演じる映画監督の幸一は、現場で自信を失ってて、なす術もなく居るだけなのだ。

俺は映画ではないが、撮影現場にいた経験があるから、この撮影隊の人間関係というか、力関係はリアルだと思った。チーフ助監督はかなり年上だし、現場経験が豊富だから、どこかで若い監督を舐めてかかってる所がある。カメラやその他のスタッフも、それは同じだ。

この映画の中で、プレッシャーに耐えられなくなった監督・幸一が、現場から逃げて電車に乗ろうとする駅で、クルーたちに取り押さえられる場面。チーフ助監督は

「映画撮らせてもらえるだけで恵まれてるんだぞ!」

と殴りつけてる。

『歓待』の間借り人役で強烈な印象を残した古舘寛治が、「こういうの居るなあ」というチーフ助監督を演じてて、実に上手い。

こういう監督が潰されてく様を、もっと生々しく描いてたのが、高橋克典が、伝説の俳優・金子正次を演じた『竜二・FOREVER』だった。

あの中で当初、金子から『竜二』の監督にと呼ばれた知人の自主映画作家が、撮影中にテンパってしまい、降板させられることになる。

演じた香川照之のベストアクトじゃないかと思うくらいの痛々しさが漂ってた。

その現場の感じはリアルに出てたと思うんだが、問題は小栗旬演じる新人監督を巡る描写の方にある。

自分の書いた「ゾンビ映画」の内容に自信が持てない幸一が、駅まで送ってもらう車中で、克彦に映画のストーリーを聞かせる場面。

荒唐無稽なストーリーに、しきりに感心して「おう、それで?」と先をせがむ克彦に、幸一は何度も

「あの、ホントに面白いですか?」

と訊ねる。そこが引っかかるよね、まず。

撮影隊の規模から見ても、この山間の村に、多分1週間近くはロケで滞在してる様子からも、自主映画のスケールではない。

商業映画を作るプロダクションが、新人が書いた「ゾンビ」映画のストーリーを見込んで製作にGOを出したんだろうし、その新人の熱意を感じて、監督まで任せることになったんだろうから、その当人が「面白い」と思ってないんじゃ意味ないよね。

ここはむしろ、脚本を書いた時点では「すげえ面白いもんになる」と確信してて、コンテも完璧に切れてるんだけど、いざ現場に入ったら、どうスタッフを動かせばいいのかとか、全然思ったような画にならなくて愕然としてるっていう方が「あり得る」ことだと思うが。

それと若い監督が「ゾンビ」を撮ろうというんだから、こだわりがあるはずなんだよ。あんなやっつけメイクで満足するはずない。コメディ・ゾンビならともかく、ストーリー聞いてる感じではシリアスに描こうとしてるし。

幸一のゾンビ映画の中で、生き残った人間たちの村の女たちで組織する「竹やり隊」が出てくるんだが、人数が5人しか集まらない。そこで克彦が一肌脱いで、村の猟友会の婦人たちに声をかけて、何十人と集めてくる。

それを機に村人たちが総出で映画に参加するようになり、村を歩いてると、いたる所でゾンビのメイクをしたまま、働いたり、談笑したりしてる村人たちに出くわすという展開は微笑ましく、映画の流れとしちゃ、いいとは思うんだが、監督・幸一とすれば、やはりこれも他力本願であって、彼が克彦に励まされたりしながら、次第に撮影現場のイニシアチブを握ってく展開には弱い。

その後に、山崎努演じるベテラン大物俳優がワンシーンのために現場に来る。痔が悪化し、まともに座ってられない大物に対して、臆することなくテイクを重ねられるようになる幸一のエピソードは、彼が自信を持ちつつあることを描いてはいるが、少々取ってつけた感がある。

例えば、シリアスなゾンビ映画を撮ろうとしてるわけだから、ゾンビは人を食うし、血まみれな場面もある。

村の人間が出演するという段で、子供にまでゾンビのメイクをさせて、そんな内容の映画に出させていいもんかと、一度は紛糾すると思うんだよ。田舎の人は保守的だし。

その時にこそ、大人しかった幸一が、村人の前で製作意図をきちんと述べるみたいな場面があったらよかった。

理由は口からでまかせでもいい。ゾンビはTPPのメタファーなんだとか。農業貿易が自由化されると、外国産の農作物がゾンビのように蔓延してくるんですよ!とかね。日本の農家を守ろうという裏メッセージが込められてるとブチ上げて、村人たちの共感を得てしまう。

映画を作ることのいかがわしいバイタリティのようなものを、そこで描いてもよかったんじゃないか?

細かい文句はあるが、後味は悪くないし、役所広司をはじめ、愛嬌のある映画の雰囲気はいいと思う。

2012年2月26日

TV放映題名は『連続殺人警官』 [映画カ行]

『カリフォルニア・キッド』

30年前位までは、関東地区では各曜日ごとにテレビの「映画放映枠」というのが、ゴールデンタイムにあった。

正確には火曜日はなかったかも。民放各局で曜日がちがい、それぞれに映画放映前に解説がついた。

日曜日はその先駆けのテレ朝(旧NET)「日曜洋画劇場」で解説は淀川長冶、

月曜日はTBS「月曜ロードショー」で解説は荻昌弘、

水曜日は日テレ「水曜ロードショー」で解説は水野晴朗、

木曜日はテレ東「木曜洋画劇場」で解説は南俊子、

金曜日はフジ「ゴールデン洋画劇場」で解説は高島忠夫、

土曜日は再びテレ朝「土曜映画劇場」で児玉清(その前任者がいたが)となってた。

キングレコードから原題『カリフォルニア・キッド』でDVDリリースされた本作は、「土曜映画劇場」の枠で『連続殺人警官』という題名で放映されてた、1974年のTVムービーだ。

つい最近まで原題でDVDになってたことを知らなかった。よくこんなものまで引っ張ってくるな、さすがキングと思うが、それなら同じ「土曜映画劇場」でやってた『殺人ブルドーザー』もDVDにしちゃってよ。買うかどうかわかんないけどさ。

この映画がDVDになった一番の理由は、出てくる車にある。

主人公マーティン・シーンが運転するのが、34年型のフォード・クーペをホットロッド仕様にカスタマイズしたマシン。ZZ TOPのアルバム『イリミネーター』のジャケになってるヤツ。

『アメリカン・グラフィティ』でポール・ル・マットが乗ってた、レモン色の32年型デュース・クーペ、あれよりデカいエンジンを積んでる。黒の車体にド派手な赤い炎をあしらって、カッコいいね。

1958年のカリフォルニアの小さな町。橋を越えて34年型フォード・クーペが、町に入ってくる。

すぐに一台のパトカーが現れ、運転する若者は職質を受ける。

「速度を5キロオーバーしたぞ」

「パトカーのホイールのせいだよ」

「なんだって?」

「ホイールがデカいと、メーターに誤差が生じる」

保安官ロイに対して、全く動じてない。若者は署に行き、罰金を払うが、町を出る様子はない。

若者の名はマイケル・マッコードといい、数日前にこの町の州境近くの山道で、カーブを曲がりそこねて転落死した若者と同姓だった。

その州境近くのカーブではすでに7人のドライバーが命を落としていた。その時追跡してたのは、常に保安官ロイの、チューンナップされたパトカーだった。

マイケルは事故地点に車を走らせ、何度も猛スピードでカーブに突っ込んでくが、転落するのは不自然としか思えなかった。

一方、保安官はマイケルがこの町をうろついてるのが気に入らない。保安官ロイは5年前、この町のメインストリートで、妻子をスピード違反の車にひき逃げされていた。犯人は捕まらず、それ以来、スピード違反の車に異常な憎悪を向けるようになってたのだ。

追跡して停まらなければ、州境まで追いつめ、あのカーブの直前で、バンパーに取り付けた鉄製のアームで、後方から追突して転落させる。事故車輌は町の自動車工場に払い下げられ、部品ごとに解体され、証拠も残らないというわけだ。

だがマイケルは事故の真相に迫りつつあり、両者の対決は避けられなくなっていた。

保安官ロイを演じるのはヴィック・モロー。このTVムービーと同じ年の『ダーティ・メリー/クレイジー・ラリー』でも、ピーター・フォンダたちを執拗に追いつめる警官を演じてた。この時期の彼は悪役として充実してて、前年1973年のやはりTVムービーで、トルーマン・カポーティ原作の『暗黒の檻を暴け』では、看守も手なずける刑務所のドンのような囚人を、ドスを利かせて演じてた。

マーティン・シーンは、丁度テレンス・マリック監督のデビュー作『地獄の逃避行』で主役を張った直後位の時期で、映画会社としては、彼をジェームズ・ディーンのようなイメージで売り出そうとしてたようだ。

この作品でもリーゼントでこそないが、目を細めて見上げて話すみたいな、そういうポーズをつけてる。ただスタイルがいまいちスリムじゃないのと、時代がらなのか、白ジーパンとか履いてるし、何かキメきれてない感じだな。好きな役者なんだけど。

ちなみに冒頭で転落死するドライバーを演じてるのは、彼の双子の弟ジョー・エステベスだ。

自動車工場を経営する若者を演じるニック・ノルティもまだ無名の時代。

DVDの解説では『激突!』を引き合いに出してるが、ああいうサスペンス・アクションとはテイストがちがう。

むしろ西部劇の構造だね。悪役が一方的に恐怖を与えてくるんではなく、逆に余所者の出現によって、心理的にプレッシャーをかけられてく。

ミッシェル・フィリップス演じるカフェの店員は、西部劇でいう、酒場の女という立場だ。

マーティン・シーンのフォードが去ってくのを見送る、さりげない演出も西部劇っぽい。

監督のリチャード・T・ヘフロンはこの頃はTVムービーを撮り続けてたが、後に『未来世界』『アウトロー・ブルース』を経て、『探偵マイク・ハマー/俺が掟だ!』という決定打を叩き出す。

2012年2月14日

30年前位までは、関東地区では各曜日ごとにテレビの「映画放映枠」というのが、ゴールデンタイムにあった。

正確には火曜日はなかったかも。民放各局で曜日がちがい、それぞれに映画放映前に解説がついた。

日曜日はその先駆けのテレ朝(旧NET)「日曜洋画劇場」で解説は淀川長冶、

月曜日はTBS「月曜ロードショー」で解説は荻昌弘、

水曜日は日テレ「水曜ロードショー」で解説は水野晴朗、

木曜日はテレ東「木曜洋画劇場」で解説は南俊子、

金曜日はフジ「ゴールデン洋画劇場」で解説は高島忠夫、

土曜日は再びテレ朝「土曜映画劇場」で児玉清(その前任者がいたが)となってた。

キングレコードから原題『カリフォルニア・キッド』でDVDリリースされた本作は、「土曜映画劇場」の枠で『連続殺人警官』という題名で放映されてた、1974年のTVムービーだ。

つい最近まで原題でDVDになってたことを知らなかった。よくこんなものまで引っ張ってくるな、さすがキングと思うが、それなら同じ「土曜映画劇場」でやってた『殺人ブルドーザー』もDVDにしちゃってよ。買うかどうかわかんないけどさ。

この映画がDVDになった一番の理由は、出てくる車にある。

主人公マーティン・シーンが運転するのが、34年型のフォード・クーペをホットロッド仕様にカスタマイズしたマシン。ZZ TOPのアルバム『イリミネーター』のジャケになってるヤツ。

『アメリカン・グラフィティ』でポール・ル・マットが乗ってた、レモン色の32年型デュース・クーペ、あれよりデカいエンジンを積んでる。黒の車体にド派手な赤い炎をあしらって、カッコいいね。

1958年のカリフォルニアの小さな町。橋を越えて34年型フォード・クーペが、町に入ってくる。

すぐに一台のパトカーが現れ、運転する若者は職質を受ける。

「速度を5キロオーバーしたぞ」

「パトカーのホイールのせいだよ」

「なんだって?」

「ホイールがデカいと、メーターに誤差が生じる」

保安官ロイに対して、全く動じてない。若者は署に行き、罰金を払うが、町を出る様子はない。

若者の名はマイケル・マッコードといい、数日前にこの町の州境近くの山道で、カーブを曲がりそこねて転落死した若者と同姓だった。

その州境近くのカーブではすでに7人のドライバーが命を落としていた。その時追跡してたのは、常に保安官ロイの、チューンナップされたパトカーだった。

マイケルは事故地点に車を走らせ、何度も猛スピードでカーブに突っ込んでくが、転落するのは不自然としか思えなかった。

一方、保安官はマイケルがこの町をうろついてるのが気に入らない。保安官ロイは5年前、この町のメインストリートで、妻子をスピード違反の車にひき逃げされていた。犯人は捕まらず、それ以来、スピード違反の車に異常な憎悪を向けるようになってたのだ。

追跡して停まらなければ、州境まで追いつめ、あのカーブの直前で、バンパーに取り付けた鉄製のアームで、後方から追突して転落させる。事故車輌は町の自動車工場に払い下げられ、部品ごとに解体され、証拠も残らないというわけだ。

だがマイケルは事故の真相に迫りつつあり、両者の対決は避けられなくなっていた。

保安官ロイを演じるのはヴィック・モロー。このTVムービーと同じ年の『ダーティ・メリー/クレイジー・ラリー』でも、ピーター・フォンダたちを執拗に追いつめる警官を演じてた。この時期の彼は悪役として充実してて、前年1973年のやはりTVムービーで、トルーマン・カポーティ原作の『暗黒の檻を暴け』では、看守も手なずける刑務所のドンのような囚人を、ドスを利かせて演じてた。

マーティン・シーンは、丁度テレンス・マリック監督のデビュー作『地獄の逃避行』で主役を張った直後位の時期で、映画会社としては、彼をジェームズ・ディーンのようなイメージで売り出そうとしてたようだ。

この作品でもリーゼントでこそないが、目を細めて見上げて話すみたいな、そういうポーズをつけてる。ただスタイルがいまいちスリムじゃないのと、時代がらなのか、白ジーパンとか履いてるし、何かキメきれてない感じだな。好きな役者なんだけど。

ちなみに冒頭で転落死するドライバーを演じてるのは、彼の双子の弟ジョー・エステベスだ。

自動車工場を経営する若者を演じるニック・ノルティもまだ無名の時代。

DVDの解説では『激突!』を引き合いに出してるが、ああいうサスペンス・アクションとはテイストがちがう。

むしろ西部劇の構造だね。悪役が一方的に恐怖を与えてくるんではなく、逆に余所者の出現によって、心理的にプレッシャーをかけられてく。

ミッシェル・フィリップス演じるカフェの店員は、西部劇でいう、酒場の女という立場だ。

マーティン・シーンのフォードが去ってくのを見送る、さりげない演出も西部劇っぽい。

監督のリチャード・T・ヘフロンはこの頃はTVムービーを撮り続けてたが、後に『未来世界』『アウトロー・ブルース』を経て、『探偵マイク・ハマー/俺が掟だ!』という決定打を叩き出す。

2012年2月14日

多部未華子の顔のふしぎ [映画カ行]

『ゴーヤーちゃんぷるー』

おととい、ネットを眺めてたら、スズキの発売前のコンセプトカー「G70」の、フロントのフェイスが、多部未華子そっくりという記事があり、画像見たら、これは納得せざるを得んというものだった。

誤解のないよう断っとくが、俺は彼女の顔は大好きだ、前から。

あんないつまでも見飽きない顔した女優もいない。

多部未華子の顔の魅力というのは、これは「流動性」という事ではないだろうか?

鋳型にはめた「できあがった可愛さ」ではない。

例えば彼女の映画デビュー作『HINOKIO』のジュンという役は、男の子の格好をしてる、小学生の少女だった。

若い女優が男装をするというコンセプトは時々あるが、それはベースに女の子の可愛さを残してる、そこを狙いにしてるわけだが、『HINOKIO』の彼女の場合は、普通に男の子に見える。俺らの世代で例に出すと『ケーキ屋ケンちゃん』の宮脇康之みたいに見えた。

男の子みたいに見えるなんてのは、序の口であって、ドラマ『鹿男あをによし』では、玉木宏に

「魚みたいな顔してる」

ってセリフ言わせてて「ひでぇな」と思ったが、ついに生き物ですらない「車」に似てるとまで言われるという、メタモルフォーゼする顔を持った、唯一無二の女優なのだ。

そういう思いもよらないものにまで連想が広がるというのは、つまり、その可愛さが不安定に表出してくるということにある。

それは特に彼女の最初の頃の映画やドラマに顕著だ。

この『ゴーヤーちゃんぷるー』は2005年の主演映画で、この年はもう1本『ルート225』という多部史上の傑作がある「黄金の年」といえる。

彼女が演じる中学生のひろみは、学校でイジメにあっており、祖父母と暮らす自宅では、部屋に引きこもってる。

写真家の父親は海で死んだ。ひろみが唯一心を開けるのは、西表島のダイバーズショップで働いているという、メル友の「ケンムン」だけ。ひろみはメールを交すうち、衝動的に西表島に向かうため、家を飛び出した。

その西表島は、2才のひろみを残して家を出た母親の生まれ故郷でもあった。

ひろみが島で過ごして何日も経つのに、祖父母からなんの動きもないのは何故かという事に関しては、映画の終盤にセリフで語られてたが、中学生の少女が、思い立っていきなり東京から西表島まで行くという流れが唐突。飛行機に船賃と、結構かかるはずで、1カットでも、ひろみの預金通帳の残高を映すとか、堅実に貯金してたとかの描写を挟んどかないと。

それはともかく、島に着いたひろみはすぐに、島のおばさんから「あんた家出してきたね?」とか言われて、家に招かれ、

「好きなだけ居ていいさあ」

とすんなり島の生活に入ってしまう。

最初は頑なに心を閉ざして、表情を変えることもなかったひろみだが、島の人々との触れ合いの中で、気持ちに変化が起こってくる。

末期ガンの男性の最後の静かな日々を見守り、島のみんなで見送ってやる、そんな場に居合わせることで、生きていくことの意味の重さを、ひろみは感じとっていく。

下條アトム演じる末期ガン男性の臨終の場面など、努めて大げさな演出を避けて、静かにカメラを置いている。全体として、押し付けがましさがないのは良かった。

だがこういうコンセプトの映画というか、「南の島に行って癒される」という構図ね。

なんか都会に住んでる人間のガス抜きの場のように、描かれることが多いけど、南の島の人たちにも、それぞれ悩みだとか、鬱屈したものを抱えてたりとか、あるんじゃないの?そういう人たちはどこへ行ったら、ガス抜きができるんだろう?

でもって多部未華子だが、まだ自分がどう映るとか、そういうことに自覚的でない時期だね。

役柄上、ほとんど笑顔は見せないから、あの普通にしてても不機嫌そうに見える顔のパーツの配置が、さらに際立ってしまう。

はっとするくらい可愛く見える瞬間と、

「こんなおすもうさん、いるよね」

という顔に映る瞬間と、もうスレスレをいってる。

まさに「状態が安定してない」、だからこそスリリングで目が離せなくなるのだ。

ここ最近の彼女は、自分の顔の取り扱い方を心得てきた感じで、変顔とか盛んにやり出してるが、もうそうなるとスリリングではないんだよな。

しかしそれでも彼女の個性が強靭であることには違いはない。

願わくば「顔をいじったり」とか絶対にしないでほしい。

どっから見ても美人とか、可愛いとか、そういう女優やタレントはそこらにいるし、韓流の女優やタレントもしかりで、俺にはちっとも面白味もないし、惹かれるものもない。

「G70」が発売されることになったら、多部未華子にCMのオファーは行くんだろうか?

実現してほしい。というか車の名前も「タベチャン」でいいんじゃないか?

2012年2月9日

おととい、ネットを眺めてたら、スズキの発売前のコンセプトカー「G70」の、フロントのフェイスが、多部未華子そっくりという記事があり、画像見たら、これは納得せざるを得んというものだった。

誤解のないよう断っとくが、俺は彼女の顔は大好きだ、前から。

あんないつまでも見飽きない顔した女優もいない。

多部未華子の顔の魅力というのは、これは「流動性」という事ではないだろうか?

鋳型にはめた「できあがった可愛さ」ではない。

例えば彼女の映画デビュー作『HINOKIO』のジュンという役は、男の子の格好をしてる、小学生の少女だった。

若い女優が男装をするというコンセプトは時々あるが、それはベースに女の子の可愛さを残してる、そこを狙いにしてるわけだが、『HINOKIO』の彼女の場合は、普通に男の子に見える。俺らの世代で例に出すと『ケーキ屋ケンちゃん』の宮脇康之みたいに見えた。

男の子みたいに見えるなんてのは、序の口であって、ドラマ『鹿男あをによし』では、玉木宏に

「魚みたいな顔してる」

ってセリフ言わせてて「ひでぇな」と思ったが、ついに生き物ですらない「車」に似てるとまで言われるという、メタモルフォーゼする顔を持った、唯一無二の女優なのだ。

そういう思いもよらないものにまで連想が広がるというのは、つまり、その可愛さが不安定に表出してくるということにある。

それは特に彼女の最初の頃の映画やドラマに顕著だ。

この『ゴーヤーちゃんぷるー』は2005年の主演映画で、この年はもう1本『ルート225』という多部史上の傑作がある「黄金の年」といえる。

彼女が演じる中学生のひろみは、学校でイジメにあっており、祖父母と暮らす自宅では、部屋に引きこもってる。

写真家の父親は海で死んだ。ひろみが唯一心を開けるのは、西表島のダイバーズショップで働いているという、メル友の「ケンムン」だけ。ひろみはメールを交すうち、衝動的に西表島に向かうため、家を飛び出した。

その西表島は、2才のひろみを残して家を出た母親の生まれ故郷でもあった。

ひろみが島で過ごして何日も経つのに、祖父母からなんの動きもないのは何故かという事に関しては、映画の終盤にセリフで語られてたが、中学生の少女が、思い立っていきなり東京から西表島まで行くという流れが唐突。飛行機に船賃と、結構かかるはずで、1カットでも、ひろみの預金通帳の残高を映すとか、堅実に貯金してたとかの描写を挟んどかないと。

それはともかく、島に着いたひろみはすぐに、島のおばさんから「あんた家出してきたね?」とか言われて、家に招かれ、

「好きなだけ居ていいさあ」

とすんなり島の生活に入ってしまう。

最初は頑なに心を閉ざして、表情を変えることもなかったひろみだが、島の人々との触れ合いの中で、気持ちに変化が起こってくる。

末期ガンの男性の最後の静かな日々を見守り、島のみんなで見送ってやる、そんな場に居合わせることで、生きていくことの意味の重さを、ひろみは感じとっていく。

下條アトム演じる末期ガン男性の臨終の場面など、努めて大げさな演出を避けて、静かにカメラを置いている。全体として、押し付けがましさがないのは良かった。

だがこういうコンセプトの映画というか、「南の島に行って癒される」という構図ね。

なんか都会に住んでる人間のガス抜きの場のように、描かれることが多いけど、南の島の人たちにも、それぞれ悩みだとか、鬱屈したものを抱えてたりとか、あるんじゃないの?そういう人たちはどこへ行ったら、ガス抜きができるんだろう?

でもって多部未華子だが、まだ自分がどう映るとか、そういうことに自覚的でない時期だね。

役柄上、ほとんど笑顔は見せないから、あの普通にしてても不機嫌そうに見える顔のパーツの配置が、さらに際立ってしまう。

はっとするくらい可愛く見える瞬間と、

「こんなおすもうさん、いるよね」

という顔に映る瞬間と、もうスレスレをいってる。

まさに「状態が安定してない」、だからこそスリリングで目が離せなくなるのだ。

ここ最近の彼女は、自分の顔の取り扱い方を心得てきた感じで、変顔とか盛んにやり出してるが、もうそうなるとスリリングではないんだよな。

しかしそれでも彼女の個性が強靭であることには違いはない。

願わくば「顔をいじったり」とか絶対にしないでほしい。

どっから見ても美人とか、可愛いとか、そういう女優やタレントはそこらにいるし、韓流の女優やタレントもしかりで、俺にはちっとも面白味もないし、惹かれるものもない。

「G70」が発売されることになったら、多部未華子にCMのオファーは行くんだろうか?

実現してほしい。というか車の名前も「タベチャン」でいいんじゃないか?

2012年2月9日

役所広司の日系ペルー人ぶりが最高 [映画カ行]

『KAMIKAZE TAXI』

昨日コメントした『ロボジー』に出てた五十嵐信次郎が、旧名ミッキー・カーチスとして、不動産ヤクザを演じてた1995年作。

そのつながりだけでなく、『ロボジー』のロボットの名前が、白物家電のメーカーらしく「ニュー潮風」という、扇風機みたいなネーミングで笑ったが、この映画で役所広司演じる、日系ペルー人のタクシー運転手が勤めるタクシー会社の名前が「そよかぜタクシー」なのだ。

「風」つながりでもあるんだよね。

原田眞人監督による「どうしちゃったの?」と思うくらいの傑作で、役所広司もこの映画が俺は一番好きだ。2番目は『シャブ極道』だ。

この『KAMIKAZE TAXI』は元々は『復讐の天使』というタイトルの2部作で、Vシネとして製作し、リリースされた。それが海外の映画祭などで評判をとり、海外向けのタイトルのまま、169分に再編集して劇場公開が実現した。Vシネ用ではあるが35mmで撮影している。

映画の最初にテロップで「1994年の日本を舞台にしてる」と出る。当時日本にはすでに15万人の日系の出稼ぎ労働者がいた。ヤクザは9万人、そして誤った歴史観を植えつけようとする一握りの政治家。その三者が出会う物語であると。

主な登場人物は、自ら「特攻隊」の生き残りと称し、「従軍慰安婦問題などない」と断じる政治家・土門に内藤武敏。女に激しい暴力を振るうことを好む土門に、女を世話するヤクザの組長・亜仁丸にミッキー・カーチス。土門にクルミで顔を削られるという大怪我を負う女・タマに片岡礼子。

そのタマから土門が寝室に大金を隠してると聞かされ、仲間と押し入る、組の配下のチンピラ・達男に高橋一也。達男を追いつめる組の若頭・石田に矢島健一。

そして達男が逃走中にたまたま拾った、日系ペルー人のタクシーの運転手・寒竹一将に役所広司。

伊豆と東京を行き来するロードムービーのような体裁にもなってる映画だが、まずセリフが面白い。

伊豆の地元のヤクザからの通報で、達男が捕まり、若頭の石田と組員が達男のイチモツを切り落とそうとする場面。地元のヤクザがその光景に肩をすぼめ

「いやー、東京のヤクザはやることがえげつないわ、ついていけん」

と呟き、その直後に助けに来た寒竹に木刀で一撃されるんだが。

それに気づいて寒竹に刃物で向かおうとする組員が、寒竹の形相に気圧されて、若頭に一言

「あの、帰ります…」

いきつけのバーでサックスを披露するのが趣味という、組長・亜仁丸を演じるミッキー・カーチスのセリフ回しも、思わず笑いを誘う。

達男を取り逃がした上、土門から「奪われた金はお前への借金にするぞ」と言われカッカきてた亜仁丸が、事務所に帰る途中で、寒竹のタクシーと、進路を巡って諍いを起こす。タクシーの女性客が(根岸季衣だけどね)酔って暴言を吐いたのが耳に入ったからだが、謝りに出てきた寒竹の、低姿勢だが全く動じてないその表情に、亜仁丸はホコを収めてその場を去る。

車の中で若頭の石田に

「なんか、音楽が聴こえたんだよな。演歌でもねえし、ヘビメタでもねえ」

「あの男、ですか?」

「なつかしいっつうか、友達になりてえなあ、みたいな」

「じゃあ、夕食にでも誘いますか?」

「そりゃお前、ちょっと照れくさいだろう」

その組長・亜仁丸が、あの時偶然顔を合わせただけの寒竹に、しばらく後に土門の屋敷の敷地内でいきなり撃たれて、訳わからず、

「なんであんた、俺を撃ったの?一から説明してくれよ」

寒竹が「自分は日本で生まれましたが、東京オリンピックの年にペルーにですね…」

すでに瀕死の状態なんで

「あのさ、35年くらい、こう縮めて教えてくれる?」

そして、なにより役所広司の片言の日本語セリフが絶妙!相手の言ってる意味がよくわかんない時は、とりあえず「あっ、そですか」と言ってるし。

役所広司の顔は日本人と言えば日本人だし、日本人じゃないと言えば、そうも見えるし、多分ファンデーションで肌の色を若干濃くしてるとは思うんだけど、日系ペルー人にしか見えなくなる。

高橋一也は結構美味しい見せ場が与えられてる。特攻機よろしく、二丁拳銃で組事務所に駆け込んで、銃乱射しまくりとか、バーで組長に拳銃向ける場面のスローは『ミーン・ストリート』のデニーロの引用だろうか。

原田監督はデニーロ&スコセッシ大好きで、デビュー作『インディアン・サマー さらば映画の友よ』で、川谷拓三が殴り込みかけるラストは、モロに『タクシー・ドライバー』だったしね。

そういやサックス吹くのが趣味の組長という設定も、デニーロが主演した『恋に落ちたら…』に出てくる、ビル・マーレイ演じる、クラブで漫談を披露するのが趣味というギャングの親分を連想させる。

タクシーで長距離を旅する内に、達男の素性や、置かれてる状況を寒竹が悟っていく過程と、寒竹の父親がペルーでゲリラに殺害され、その復讐を果たせずに、日本に出稼ぎに来てる鬱屈した心情が、次第に達男にシンクロしてく流れが、「カミカゼ」というキーワードで語られてる脚本が、なかなか周到に出来てる。

パチンコ玉を強力な武器に仕立てるなど、終盤に向かうにつれて、タクシー運転手・寒竹の無双ぶりが際立ってくるんだが、役所広司カッコよすぎ!

これはできれば1エピソード完結のシリーズ作として作ってほしい位だね。

1990年代の日本の社会状況、例えば現在につながるような政治混乱や、外国人労働者、信仰宗教やマルチなどを織り込みつつ、シネマヴェリテ風の「現場感」や、定型を外した人物造形など、園子温監督の『愛のむきだし』を先取りしてる感がある。

原田眞人監督はこの映画の後、メジャーな映画会社で作品を任される存在になってくが、こんな破天荒な面白さを持った映画は作れてない。

全編を貫くフォルクローレな情緒の音楽もいい。

2012年1月21日

昨日コメントした『ロボジー』に出てた五十嵐信次郎が、旧名ミッキー・カーチスとして、不動産ヤクザを演じてた1995年作。

そのつながりだけでなく、『ロボジー』のロボットの名前が、白物家電のメーカーらしく「ニュー潮風」という、扇風機みたいなネーミングで笑ったが、この映画で役所広司演じる、日系ペルー人のタクシー運転手が勤めるタクシー会社の名前が「そよかぜタクシー」なのだ。

「風」つながりでもあるんだよね。

原田眞人監督による「どうしちゃったの?」と思うくらいの傑作で、役所広司もこの映画が俺は一番好きだ。2番目は『シャブ極道』だ。

この『KAMIKAZE TAXI』は元々は『復讐の天使』というタイトルの2部作で、Vシネとして製作し、リリースされた。それが海外の映画祭などで評判をとり、海外向けのタイトルのまま、169分に再編集して劇場公開が実現した。Vシネ用ではあるが35mmで撮影している。

映画の最初にテロップで「1994年の日本を舞台にしてる」と出る。当時日本にはすでに15万人の日系の出稼ぎ労働者がいた。ヤクザは9万人、そして誤った歴史観を植えつけようとする一握りの政治家。その三者が出会う物語であると。

主な登場人物は、自ら「特攻隊」の生き残りと称し、「従軍慰安婦問題などない」と断じる政治家・土門に内藤武敏。女に激しい暴力を振るうことを好む土門に、女を世話するヤクザの組長・亜仁丸にミッキー・カーチス。土門にクルミで顔を削られるという大怪我を負う女・タマに片岡礼子。

そのタマから土門が寝室に大金を隠してると聞かされ、仲間と押し入る、組の配下のチンピラ・達男に高橋一也。達男を追いつめる組の若頭・石田に矢島健一。

そして達男が逃走中にたまたま拾った、日系ペルー人のタクシーの運転手・寒竹一将に役所広司。

伊豆と東京を行き来するロードムービーのような体裁にもなってる映画だが、まずセリフが面白い。

伊豆の地元のヤクザからの通報で、達男が捕まり、若頭の石田と組員が達男のイチモツを切り落とそうとする場面。地元のヤクザがその光景に肩をすぼめ

「いやー、東京のヤクザはやることがえげつないわ、ついていけん」

と呟き、その直後に助けに来た寒竹に木刀で一撃されるんだが。

それに気づいて寒竹に刃物で向かおうとする組員が、寒竹の形相に気圧されて、若頭に一言

「あの、帰ります…」

いきつけのバーでサックスを披露するのが趣味という、組長・亜仁丸を演じるミッキー・カーチスのセリフ回しも、思わず笑いを誘う。

達男を取り逃がした上、土門から「奪われた金はお前への借金にするぞ」と言われカッカきてた亜仁丸が、事務所に帰る途中で、寒竹のタクシーと、進路を巡って諍いを起こす。タクシーの女性客が(根岸季衣だけどね)酔って暴言を吐いたのが耳に入ったからだが、謝りに出てきた寒竹の、低姿勢だが全く動じてないその表情に、亜仁丸はホコを収めてその場を去る。

車の中で若頭の石田に

「なんか、音楽が聴こえたんだよな。演歌でもねえし、ヘビメタでもねえ」

「あの男、ですか?」

「なつかしいっつうか、友達になりてえなあ、みたいな」

「じゃあ、夕食にでも誘いますか?」

「そりゃお前、ちょっと照れくさいだろう」

その組長・亜仁丸が、あの時偶然顔を合わせただけの寒竹に、しばらく後に土門の屋敷の敷地内でいきなり撃たれて、訳わからず、

「なんであんた、俺を撃ったの?一から説明してくれよ」

寒竹が「自分は日本で生まれましたが、東京オリンピックの年にペルーにですね…」

すでに瀕死の状態なんで

「あのさ、35年くらい、こう縮めて教えてくれる?」

そして、なにより役所広司の片言の日本語セリフが絶妙!相手の言ってる意味がよくわかんない時は、とりあえず「あっ、そですか」と言ってるし。

役所広司の顔は日本人と言えば日本人だし、日本人じゃないと言えば、そうも見えるし、多分ファンデーションで肌の色を若干濃くしてるとは思うんだけど、日系ペルー人にしか見えなくなる。

高橋一也は結構美味しい見せ場が与えられてる。特攻機よろしく、二丁拳銃で組事務所に駆け込んで、銃乱射しまくりとか、バーで組長に拳銃向ける場面のスローは『ミーン・ストリート』のデニーロの引用だろうか。

原田監督はデニーロ&スコセッシ大好きで、デビュー作『インディアン・サマー さらば映画の友よ』で、川谷拓三が殴り込みかけるラストは、モロに『タクシー・ドライバー』だったしね。

そういやサックス吹くのが趣味の組長という設定も、デニーロが主演した『恋に落ちたら…』に出てくる、ビル・マーレイ演じる、クラブで漫談を披露するのが趣味というギャングの親分を連想させる。

タクシーで長距離を旅する内に、達男の素性や、置かれてる状況を寒竹が悟っていく過程と、寒竹の父親がペルーでゲリラに殺害され、その復讐を果たせずに、日本に出稼ぎに来てる鬱屈した心情が、次第に達男にシンクロしてく流れが、「カミカゼ」というキーワードで語られてる脚本が、なかなか周到に出来てる。

パチンコ玉を強力な武器に仕立てるなど、終盤に向かうにつれて、タクシー運転手・寒竹の無双ぶりが際立ってくるんだが、役所広司カッコよすぎ!

これはできれば1エピソード完結のシリーズ作として作ってほしい位だね。

1990年代の日本の社会状況、例えば現在につながるような政治混乱や、外国人労働者、信仰宗教やマルチなどを織り込みつつ、シネマヴェリテ風の「現場感」や、定型を外した人物造形など、園子温監督の『愛のむきだし』を先取りしてる感がある。

原田眞人監督はこの映画の後、メジャーな映画会社で作品を任される存在になってくが、こんな破天荒な面白さを持った映画は作れてない。

全編を貫くフォルクローレな情緒の音楽もいい。

2012年1月21日

ツンデレがすぎるドミニク・サンダ [映画カ行]

『悲しみの青春』

紀伊國屋書店から待望といえるDVDが発売され、さっそく買ったわけだが、封入された冊子の中で、ヴィットリオ・デ・シーカ監督がこの映画を作った経緯が記されてる。

この映画と同じ年の1970年に『ひまわり』を監督してるのだが、自分の意に反した結末がつけ加えられることになったため、監督は自ら『ひまわり』を「失敗作」と断じていたと言う。そのため、製作者や自分の味方とならなかった脚本家へのあてつけのように、この『悲しみの青春』を、すべて自分がコントロールできる体制のもとで製作したという。

『ひまわり』の時には音楽をヘンリー・マンシーニが担当していて、あの忘れがたい旋律が生まれたわけだが、この映画では自分の息子に音楽を担当させたりしてる。

『ひまわり』は監督の意に反し、昨年もリバイバル公開されるなど、特にこの日本では、時代を経ても名画として親しまれ続けている。それと比して、この『悲しみの青春』は、ほとんど顧みられることがない。

それは出来が悪いからではない。観客がラブストーリーとしての情緒を掴みづらいからだ。

骨格はひとりの女性を一途に想い続ける青年の物語であるにも関わらずだ。その要因はドミニク・サンダ演じるミコルの人物像にある。

1938年、ムッソリーニ政権下で、ファシズムが蔓延し始める古都フェラーラ。「雑種婚」が禁じられるなど、ユダヤ人に対する迫害も目に見えるものになってきた。だが高い塀に囲まれた広大な庭を擁するコンティーニ家は、そんな時代の変化など縁もないかのように、悠然と暮らしていた。

その家の娘ミコルが兄と、テニスのトーナメント試合を催すというので、招待受けた若者たちが庭に集った。ミコルと同じ学校に通っていた幼なじみのジョルジョも呼ばれていた。彼の家もアーリア人の使用人を雇う裕福な家ではあったが、ミコルの家は「格」がちがった。

ミコルはジョルジョに親しげに接するが、それは幼なじみの関係という意味で、ジョルジョの気持ちを察してもなお、応じる素振りはない。

テニスの途中で雨となり、みんなと別の方向へジョルジュの手を引くミコル。広大な庭の中に立つ廃墟。中に学校時代ジョルジュがミコルを見送ってた馬車が置かれている。全身ずぶ濡れで、テニスウェアの下の乳房が露になってる。ミコルは馬車の中にジョルジュを招き入れるが、身体を寄せようとするジョルジュは拒まれる。

ミコルがジョルジュには何も話さずに、大学の卒論のため、フィレンツェへと発ち、その間、ジョルジュはユダヤ人ということで、図書館の利用を禁じられていた。

ミコルが戻ったことを兄のアルベルトから聞き、彼女のもとへ。ジョルジュは思い高まってキスするが、ミコルは目を閉じない。

「僕のことが嫌いではないはずなのになぜ」

「あなたと私に大切なのは思い出なの」

「私たちの関係が変わると思い出もなくなる」

あなたのことはもう思い出よ、と言われたら、それは男にとって「終了」ってことだな。

ミコルがなぜジョルジュに好感を持ちながらも、肉体まで許そうとはしないのか?彼女は病気がちで家から外に出ようとしない兄のアルベルトに、兄妹以上の感情を持ってるのかもしれない。

自分の家柄とジョルジュの家柄が釣り合わないという諦念にも似た思いがあるのかもしれない。

ミコルは、兄のアルベルトが友情以上の熱い眼差しを送ってた共産主義者の若者マルナーテを、彼がロシア戦線に徴兵で送られる前の晩に、庭の敷地内の小屋に誘い、身体を預ける。コンティーニ邸の外壁にマルナーテの自転車が止めてあるのを偶然見かけたジョルジュが、胸騒ぎから庭に侵入し、二人の様子を目撃する。

ミコルはジョルジュの視線を感じ、明かりを点けて、自らの裸体を晒す。

とにかくドミニク・サンダの振る舞いが、理不尽というレベルに達してるんで、観客は登場人物に思い入れる隙間がない。

もうひとつ背景として、ファシズム台頭下のユダヤ人は過去にいろんな映画で描かれてきてるが、上流階級のユダヤ人の世界は馴染みがなく、その世界の中でも格差があったり、ジョルジュの父親のように、ユダヤ人でありながら、当初はファシストの一員であったりしたという、その複雑さが、すんなり飲み込みにくい部分ではある。

「ゆでガエル理論」というのがある。カエルをいきなり熱湯に入れれば、驚いて飛び上がるが、ぬるま湯から徐々に温度を上げていくと、気づかずに茹で上がってしまうというもので、状況が徐々に悪化していくのを、感知できずに、気づいた時にはもう手遅れになってることの例えだ。

この映画の、広大な庭を所有する、ブルジョワのユダヤ人一家コンティーニ家も、ミコルを含めて、ファシズムが台頭するイタリアの状況に対し、あくまで超然と暮らしを続けていた。ユダヤの庶民であれば、自分の身が危なくなることは察しがついたろうが、ブルジョワとしてイタリア社会に根付いてきた富裕層は、対岸の火事の意識が抜け切らなかったのか。

一家全員で連行されたミコルは、集められた先で、父親たちと離れ離れにされる。老いた祖母の手を引き、不安なミコルの前に、ジョルジョの父親が。

父親からジョルジョは母親を伴って、フエラーラを逃れたと聞かされ、安堵の涙を流すミコル。

この先どうなるのかジョルジョの父親にも答えられない。

彼らは収容所へと送られるだろう。そこではそれまでの身分など無に等しい運命が待っている。

映画のラストシーンは、テニスに興じるミコルたちの顔が。ミコルの兄も、仲間の若者たちの顔も。

だがジョルジョの顔はない。それはこの物語がジョルジョの視線で語られてることを示していることもあるし、ジョルジョは実際あの家のコートでテニスに興じなかった。あのコートに入るということは、ミコルに受け入れられるということを意味してたんではないのか。それは「愛を」という意味でだ。

最後までジョルジュの愛に応えずに行ってしまったミコル。

その悔恨があの「自分」だけがいないラストシーンに痛切に現れてる。

ドミニク・サンダはこの映画の撮影時にまだ20前なんだが、その落ち着きようは20代後半には見えてしまう。デ・シーカ監督がミコル役に、どうしてもイタリアの女優が見当たらず、彼女を見て即断したというのも頷ける。

この気位の高さ、上から目線の感じ、それがナチュラル・ボーンに滲み出てるんで、逆らいようもない雰囲気なのだ。

ミコルの兄アルベルトを演じるのはヘルムート・バーガー。彼も当時26才で、こんな美形な兄妹というのも、現実離れしてるよな。

2012年1月6日

紀伊國屋書店から待望といえるDVDが発売され、さっそく買ったわけだが、封入された冊子の中で、ヴィットリオ・デ・シーカ監督がこの映画を作った経緯が記されてる。

この映画と同じ年の1970年に『ひまわり』を監督してるのだが、自分の意に反した結末がつけ加えられることになったため、監督は自ら『ひまわり』を「失敗作」と断じていたと言う。そのため、製作者や自分の味方とならなかった脚本家へのあてつけのように、この『悲しみの青春』を、すべて自分がコントロールできる体制のもとで製作したという。

『ひまわり』の時には音楽をヘンリー・マンシーニが担当していて、あの忘れがたい旋律が生まれたわけだが、この映画では自分の息子に音楽を担当させたりしてる。

『ひまわり』は監督の意に反し、昨年もリバイバル公開されるなど、特にこの日本では、時代を経ても名画として親しまれ続けている。それと比して、この『悲しみの青春』は、ほとんど顧みられることがない。

それは出来が悪いからではない。観客がラブストーリーとしての情緒を掴みづらいからだ。

骨格はひとりの女性を一途に想い続ける青年の物語であるにも関わらずだ。その要因はドミニク・サンダ演じるミコルの人物像にある。

1938年、ムッソリーニ政権下で、ファシズムが蔓延し始める古都フェラーラ。「雑種婚」が禁じられるなど、ユダヤ人に対する迫害も目に見えるものになってきた。だが高い塀に囲まれた広大な庭を擁するコンティーニ家は、そんな時代の変化など縁もないかのように、悠然と暮らしていた。

その家の娘ミコルが兄と、テニスのトーナメント試合を催すというので、招待受けた若者たちが庭に集った。ミコルと同じ学校に通っていた幼なじみのジョルジョも呼ばれていた。彼の家もアーリア人の使用人を雇う裕福な家ではあったが、ミコルの家は「格」がちがった。

ミコルはジョルジョに親しげに接するが、それは幼なじみの関係という意味で、ジョルジョの気持ちを察してもなお、応じる素振りはない。

テニスの途中で雨となり、みんなと別の方向へジョルジュの手を引くミコル。広大な庭の中に立つ廃墟。中に学校時代ジョルジュがミコルを見送ってた馬車が置かれている。全身ずぶ濡れで、テニスウェアの下の乳房が露になってる。ミコルは馬車の中にジョルジュを招き入れるが、身体を寄せようとするジョルジュは拒まれる。

ミコルがジョルジュには何も話さずに、大学の卒論のため、フィレンツェへと発ち、その間、ジョルジュはユダヤ人ということで、図書館の利用を禁じられていた。

ミコルが戻ったことを兄のアルベルトから聞き、彼女のもとへ。ジョルジュは思い高まってキスするが、ミコルは目を閉じない。

「僕のことが嫌いではないはずなのになぜ」

「あなたと私に大切なのは思い出なの」

「私たちの関係が変わると思い出もなくなる」

あなたのことはもう思い出よ、と言われたら、それは男にとって「終了」ってことだな。

ミコルがなぜジョルジュに好感を持ちながらも、肉体まで許そうとはしないのか?彼女は病気がちで家から外に出ようとしない兄のアルベルトに、兄妹以上の感情を持ってるのかもしれない。

自分の家柄とジョルジュの家柄が釣り合わないという諦念にも似た思いがあるのかもしれない。

ミコルは、兄のアルベルトが友情以上の熱い眼差しを送ってた共産主義者の若者マルナーテを、彼がロシア戦線に徴兵で送られる前の晩に、庭の敷地内の小屋に誘い、身体を預ける。コンティーニ邸の外壁にマルナーテの自転車が止めてあるのを偶然見かけたジョルジュが、胸騒ぎから庭に侵入し、二人の様子を目撃する。

ミコルはジョルジュの視線を感じ、明かりを点けて、自らの裸体を晒す。

とにかくドミニク・サンダの振る舞いが、理不尽というレベルに達してるんで、観客は登場人物に思い入れる隙間がない。

もうひとつ背景として、ファシズム台頭下のユダヤ人は過去にいろんな映画で描かれてきてるが、上流階級のユダヤ人の世界は馴染みがなく、その世界の中でも格差があったり、ジョルジュの父親のように、ユダヤ人でありながら、当初はファシストの一員であったりしたという、その複雑さが、すんなり飲み込みにくい部分ではある。

「ゆでガエル理論」というのがある。カエルをいきなり熱湯に入れれば、驚いて飛び上がるが、ぬるま湯から徐々に温度を上げていくと、気づかずに茹で上がってしまうというもので、状況が徐々に悪化していくのを、感知できずに、気づいた時にはもう手遅れになってることの例えだ。

この映画の、広大な庭を所有する、ブルジョワのユダヤ人一家コンティーニ家も、ミコルを含めて、ファシズムが台頭するイタリアの状況に対し、あくまで超然と暮らしを続けていた。ユダヤの庶民であれば、自分の身が危なくなることは察しがついたろうが、ブルジョワとしてイタリア社会に根付いてきた富裕層は、対岸の火事の意識が抜け切らなかったのか。

一家全員で連行されたミコルは、集められた先で、父親たちと離れ離れにされる。老いた祖母の手を引き、不安なミコルの前に、ジョルジョの父親が。

父親からジョルジョは母親を伴って、フエラーラを逃れたと聞かされ、安堵の涙を流すミコル。

この先どうなるのかジョルジョの父親にも答えられない。

彼らは収容所へと送られるだろう。そこではそれまでの身分など無に等しい運命が待っている。

映画のラストシーンは、テニスに興じるミコルたちの顔が。ミコルの兄も、仲間の若者たちの顔も。

だがジョルジョの顔はない。それはこの物語がジョルジョの視線で語られてることを示していることもあるし、ジョルジョは実際あの家のコートでテニスに興じなかった。あのコートに入るということは、ミコルに受け入れられるということを意味してたんではないのか。それは「愛を」という意味でだ。

最後までジョルジュの愛に応えずに行ってしまったミコル。

その悔恨があの「自分」だけがいないラストシーンに痛切に現れてる。

ドミニク・サンダはこの映画の撮影時にまだ20前なんだが、その落ち着きようは20代後半には見えてしまう。デ・シーカ監督がミコル役に、どうしてもイタリアの女優が見当たらず、彼女を見て即断したというのも頷ける。

この気位の高さ、上から目線の感じ、それがナチュラル・ボーンに滲み出てるんで、逆らいようもない雰囲気なのだ。

ミコルの兄アルベルトを演じるのはヘルムート・バーガー。彼も当時26才で、こんな美形な兄妹というのも、現実離れしてるよな。

2012年1月6日