ロマポル⑫泉じゅんと総評 [生きつづけるロマンポルノ]

『天使のはらわた 赤い淫画』

5月12日から6月1日まで、渋谷ユーロスペースで開催されてた「生きつづけるロマンポルノ」だが、その上映期間中に、「あなたが選ぶ日活ロマンポルノ」という投票が行われていて、結果、最多の得票を集め、最終日の最終回に上映されたのが、この映画。

俺は今回上映された32本の中から選ぶのかと思ってたら、そうではなく、すべての日活ロマンポルノ作品が対象だったんだな。

この『天使のはらわた 赤い淫画』は32本の中には入ってなかったのだ。

蓮實重彦、山田宏一、山根貞男という高名な映画評論家3氏がセレクトした今回の上映作以外から、観客が選出したというのは皮肉なもんだが、一つにはロマンポルノを代表するアイドル女優・泉じゅんの作品が1本もないじゃないかという不満と共に、2010年12月に自ら命を絶った、池田敏春監督を追悼したいという気分も、ロマンポルノファンの間にあったのだろう。

石井隆原作・脚本の「名美と村木」の物語である『天使のはらわた』の、映画化4作目となる、

1981年作。ヒロイン名美を演じる泉じゅんは、ロマンポルノでデビューした後、一時ヌードを封印して、一般映画に出てた。

俺はその時期に彼女が出た、伊藤俊也監督の怪作ホラー『犬神の悪霊(たたり)』くらいしか見てない。

泉じゅんがロマンポルノにカムバックした後に出たのがこの映画だ。

デビューした頃の写真なんかと比べると、当たり前に大人びてるが、ぽっちゃりした童顔のかわいさは残ってる。

池田敏春監督は冒頭、名美が人影に怯えて帰路に着く夜の場面から、画の切り取り方がシャープだ。

自分が付け回されてるという不安には、根拠があった。名美は以前デパートの同僚の女性店員から、モデルの代理を頼まれて、行った所がビニ本の撮影だったのだ。

無理矢理に写真を撮られ、あられもないポーズが満載のビニ本も売り出されてしまった。それ以来、誰かに付けられてると感じてるのだ。部屋に無言電話もかかるようになった。

だがあの屈辱の体験は、名美の体に淫靡な火を灯してもいた。

名美は部屋に入ると、ストーブにあたり、コタツの中で、自然に手は股間をまさぐっていた。

一方、安アパートの一室で、無職の青年・村木は、名美のビニ本を見つめていた。村木は名美の表情に取り憑かれてるようだった。

向かいの家の2階の部屋では、女子高生が生卵を使ってオナってる。村木が覗いてるのを承知してるかのように、カーテンは開け放ちてた。

村木はその様子を見た後に、再び名美の顔に視線を戻す。そして抑えが効かなくなる。

一人でやってると、名美の白い手が伸びてくる。村木と名美はローションプレイでもするように、互いがヌメヌメになりながら、やがてその妄想の中で果てる。

名美は売り場の主任と不倫関係にあった。だが主任はどこから手に入れたのか、名美のビニ本を持っていた。

いつものように名美をホテルに呼び出すが、そこで

「ビニ本が自分の所に送られてきた。従業員が出てると」と切り出した。

「上に報告するか、自分の所で止めておくか」

「だがそれも容易じゃない」

「これを機に、君の部屋で会わないか?ホテル代もバカにならないし、君に渡してる小遣いもね」

名美は恐喝まがいのセリフにきこえ、申し出を拒否する。

翌日、主任は上司に報告し、名美は職場を追われた。

盛り場をふらふらと歩く失意の名美を、村木は見かけて追いかける。名美は村木を例のストーカーだと思い、逃げ続ける。

だが自宅まで追いかけられ、窓から覗くと、村木はドシャ降りの雨の路上に立ち尽くしていた。

公園のジャングルジムに座り込む村木に、名美はそっと傘を差し出す。

「もう来ないで」

「私はビニ本の女なんかじゃないのよ!」

「話をきいてくれ、僕は付け回したいわけじゃないんだ」

「じゃあ、その手にしてるビニ本、破いてよ!」

村木は言う通りにするが、破いた紙切れを拾い集める。

「ばかじゃないの?」

そう言うと、名美はジャングルジムの中で、服を脱ぎ始めた。

「したいなら、していいわよ」

村木は名美を押し倒す。雨は降り続けてる。だが

「僕はこんなことしたいんじゃない」

「明日の夜7時、もう一度会ってほしい」

と言い残して立ち去る。

村木の向かいの家の女子高生が、帰宅の途中でいきなり男に襲われた。

男は少女の頭部を何度も建設現場の角材に打ち付ける。

絶命した少女を裸にして事に及ぶと、さらにその死体に放尿する。完全にイカれてる。

通行人が目撃して、男は姿を消す。

折から、村木のアパート周辺では下着泥棒が出没していて、村木に嫌疑がかかっていた。

娘が死体で発見されたと聞き、逆上した父親は猟銃を持ち出した。

そして丁度帰宅した村木に向けて引き金を引いた。

「名美と村木」のありがちな展開と見てたので、女子高生が殺されるくだりの唐突感には驚いた。

男が服を引きちぎる様子をローアングルで捉えていて、バックに副都心のビルの無数の明かりが灯ってる。

80年代初頭はまだあの辺は開発途中で、空き地や建設現場も点在してただろう。

死角となる場所は多かったはずだ。それにしてもの酷薄すぎる描写だったな。

名美と村木が対峙するジャングルジムの演出はよかった。

鉄柵ごしに雨が降りかかる仰角のアングルとか、そのシルバーとコントラスト見せる赤い傘。

ほかにもコタツの熱源の赤など、池田敏春監督の、その後の映画の色のこだわりに通じる要素が見てとれる。

性的な場面の演出では、絡みの体位とか、ねちっこさよりも、「あの部分」の音にかなりこだわってる。

ロマンポルノを見た中でも、こんなに生々しい音をつけてるのは他になかった。

池田監督にとっては、セックスは肉体が液状化するものというイメージがあったのか。

ラストの泉じゅんの表情が美しかったな。

「生きつづけるロマンポルノ」通い終えて

結局今回の上映で32本中19本見たことになる。

期間の前半は気合入ってて、週末は日に4本とか見てたんだが、ロマンポルノのいい所は、大方の映画が80分以内ということ。だからハシゴしても、あんまり体に負担がかからない。

だがさすがに男女の絡みが必ず入るという同じフォーマットのものを、短期間に集中して見ることに、胸焼けも起こして、期間の後半は息切れした。

当初見ようと思ってた『赤線玉の井 ぬけられます』『濡れた荒野を走れ』『美少女プロレス 失神10秒前』を見逃してしまったのは悔いが残る。

この特集上映のコメントの1回目にも書いたが、俺はレズシーン以外には興奮しない性質なので、男女の絡みがバンバン出てきても、体は反応しない。

今回は客席内に「女性専用シート」を設けたこともあり、女性客の入場も目立ってて、満席の回などは、隣席に女性が座ることもあったが、場面に生唾のむようなこともほとんどないので余裕かましてられた。

それで19本見たけど、ロマンポルノというのは聞きしに勝るくらいに「レズシーン」に冷淡だね。

まあ70年代~80年代というと「レズNG」な女優がほとんどだったろうし、監督も関心がない人が多かったのか。

そういう意味では予想してた通りとはいえ、残念ではあった。

もともと絡みはどーでもよく、それ以外の描写に、面白みを見出そうと臨んでたわけだから、ロマンポルノの見方としちゃ、本末転倒というか、倒錯的ではあったんだが、「それ以外」の部分が見応えあったわけだし。

もう映画も40年近く見て来て、まだ「日活ロマンポルノ」という大きな鉱脈に手を触れてなかった、その今更ながらの「発見の歓び」は充分に味わえた。

魅力的な女優に何人も出会えたしね。

近年の日本映画は、肌触りはよくなってるけど、全体的にブリーチ施されて、画面から匂いが伝わってこない。

ロマンポルノには「映画にかぶりついてみろ!」という、野卑なまでのパワーが漲ってたんだなと実感した。もっと色んな作品を見てみたいが、DVDだと絡みの部分は早送りしてしまうから、やっぱりスクリーンで見たい。

今回とまた異なったセレクションで開催してほしい。

2012年6月7日

5月12日から6月1日まで、渋谷ユーロスペースで開催されてた「生きつづけるロマンポルノ」だが、その上映期間中に、「あなたが選ぶ日活ロマンポルノ」という投票が行われていて、結果、最多の得票を集め、最終日の最終回に上映されたのが、この映画。

俺は今回上映された32本の中から選ぶのかと思ってたら、そうではなく、すべての日活ロマンポルノ作品が対象だったんだな。

この『天使のはらわた 赤い淫画』は32本の中には入ってなかったのだ。

蓮實重彦、山田宏一、山根貞男という高名な映画評論家3氏がセレクトした今回の上映作以外から、観客が選出したというのは皮肉なもんだが、一つにはロマンポルノを代表するアイドル女優・泉じゅんの作品が1本もないじゃないかという不満と共に、2010年12月に自ら命を絶った、池田敏春監督を追悼したいという気分も、ロマンポルノファンの間にあったのだろう。

石井隆原作・脚本の「名美と村木」の物語である『天使のはらわた』の、映画化4作目となる、

1981年作。ヒロイン名美を演じる泉じゅんは、ロマンポルノでデビューした後、一時ヌードを封印して、一般映画に出てた。

俺はその時期に彼女が出た、伊藤俊也監督の怪作ホラー『犬神の悪霊(たたり)』くらいしか見てない。

泉じゅんがロマンポルノにカムバックした後に出たのがこの映画だ。

デビューした頃の写真なんかと比べると、当たり前に大人びてるが、ぽっちゃりした童顔のかわいさは残ってる。

池田敏春監督は冒頭、名美が人影に怯えて帰路に着く夜の場面から、画の切り取り方がシャープだ。

自分が付け回されてるという不安には、根拠があった。名美は以前デパートの同僚の女性店員から、モデルの代理を頼まれて、行った所がビニ本の撮影だったのだ。

無理矢理に写真を撮られ、あられもないポーズが満載のビニ本も売り出されてしまった。それ以来、誰かに付けられてると感じてるのだ。部屋に無言電話もかかるようになった。

だがあの屈辱の体験は、名美の体に淫靡な火を灯してもいた。

名美は部屋に入ると、ストーブにあたり、コタツの中で、自然に手は股間をまさぐっていた。

一方、安アパートの一室で、無職の青年・村木は、名美のビニ本を見つめていた。村木は名美の表情に取り憑かれてるようだった。

向かいの家の2階の部屋では、女子高生が生卵を使ってオナってる。村木が覗いてるのを承知してるかのように、カーテンは開け放ちてた。

村木はその様子を見た後に、再び名美の顔に視線を戻す。そして抑えが効かなくなる。

一人でやってると、名美の白い手が伸びてくる。村木と名美はローションプレイでもするように、互いがヌメヌメになりながら、やがてその妄想の中で果てる。

名美は売り場の主任と不倫関係にあった。だが主任はどこから手に入れたのか、名美のビニ本を持っていた。

いつものように名美をホテルに呼び出すが、そこで

「ビニ本が自分の所に送られてきた。従業員が出てると」と切り出した。

「上に報告するか、自分の所で止めておくか」

「だがそれも容易じゃない」

「これを機に、君の部屋で会わないか?ホテル代もバカにならないし、君に渡してる小遣いもね」

名美は恐喝まがいのセリフにきこえ、申し出を拒否する。

翌日、主任は上司に報告し、名美は職場を追われた。

盛り場をふらふらと歩く失意の名美を、村木は見かけて追いかける。名美は村木を例のストーカーだと思い、逃げ続ける。

だが自宅まで追いかけられ、窓から覗くと、村木はドシャ降りの雨の路上に立ち尽くしていた。

公園のジャングルジムに座り込む村木に、名美はそっと傘を差し出す。

「もう来ないで」

「私はビニ本の女なんかじゃないのよ!」

「話をきいてくれ、僕は付け回したいわけじゃないんだ」

「じゃあ、その手にしてるビニ本、破いてよ!」

村木は言う通りにするが、破いた紙切れを拾い集める。

「ばかじゃないの?」

そう言うと、名美はジャングルジムの中で、服を脱ぎ始めた。

「したいなら、していいわよ」

村木は名美を押し倒す。雨は降り続けてる。だが

「僕はこんなことしたいんじゃない」

「明日の夜7時、もう一度会ってほしい」

と言い残して立ち去る。

村木の向かいの家の女子高生が、帰宅の途中でいきなり男に襲われた。

男は少女の頭部を何度も建設現場の角材に打ち付ける。

絶命した少女を裸にして事に及ぶと、さらにその死体に放尿する。完全にイカれてる。

通行人が目撃して、男は姿を消す。

折から、村木のアパート周辺では下着泥棒が出没していて、村木に嫌疑がかかっていた。

娘が死体で発見されたと聞き、逆上した父親は猟銃を持ち出した。

そして丁度帰宅した村木に向けて引き金を引いた。

「名美と村木」のありがちな展開と見てたので、女子高生が殺されるくだりの唐突感には驚いた。

男が服を引きちぎる様子をローアングルで捉えていて、バックに副都心のビルの無数の明かりが灯ってる。

80年代初頭はまだあの辺は開発途中で、空き地や建設現場も点在してただろう。

死角となる場所は多かったはずだ。それにしてもの酷薄すぎる描写だったな。

名美と村木が対峙するジャングルジムの演出はよかった。

鉄柵ごしに雨が降りかかる仰角のアングルとか、そのシルバーとコントラスト見せる赤い傘。

ほかにもコタツの熱源の赤など、池田敏春監督の、その後の映画の色のこだわりに通じる要素が見てとれる。

性的な場面の演出では、絡みの体位とか、ねちっこさよりも、「あの部分」の音にかなりこだわってる。

ロマンポルノを見た中でも、こんなに生々しい音をつけてるのは他になかった。

池田監督にとっては、セックスは肉体が液状化するものというイメージがあったのか。

ラストの泉じゅんの表情が美しかったな。

「生きつづけるロマンポルノ」通い終えて

結局今回の上映で32本中19本見たことになる。

期間の前半は気合入ってて、週末は日に4本とか見てたんだが、ロマンポルノのいい所は、大方の映画が80分以内ということ。だからハシゴしても、あんまり体に負担がかからない。

だがさすがに男女の絡みが必ず入るという同じフォーマットのものを、短期間に集中して見ることに、胸焼けも起こして、期間の後半は息切れした。

当初見ようと思ってた『赤線玉の井 ぬけられます』『濡れた荒野を走れ』『美少女プロレス 失神10秒前』を見逃してしまったのは悔いが残る。

この特集上映のコメントの1回目にも書いたが、俺はレズシーン以外には興奮しない性質なので、男女の絡みがバンバン出てきても、体は反応しない。

今回は客席内に「女性専用シート」を設けたこともあり、女性客の入場も目立ってて、満席の回などは、隣席に女性が座ることもあったが、場面に生唾のむようなこともほとんどないので余裕かましてられた。

それで19本見たけど、ロマンポルノというのは聞きしに勝るくらいに「レズシーン」に冷淡だね。

まあ70年代~80年代というと「レズNG」な女優がほとんどだったろうし、監督も関心がない人が多かったのか。

そういう意味では予想してた通りとはいえ、残念ではあった。

もともと絡みはどーでもよく、それ以外の描写に、面白みを見出そうと臨んでたわけだから、ロマンポルノの見方としちゃ、本末転倒というか、倒錯的ではあったんだが、「それ以外」の部分が見応えあったわけだし。

もう映画も40年近く見て来て、まだ「日活ロマンポルノ」という大きな鉱脈に手を触れてなかった、その今更ながらの「発見の歓び」は充分に味わえた。

魅力的な女優に何人も出会えたしね。

近年の日本映画は、肌触りはよくなってるけど、全体的にブリーチ施されて、画面から匂いが伝わってこない。

ロマンポルノには「映画にかぶりついてみろ!」という、野卑なまでのパワーが漲ってたんだなと実感した。もっと色んな作品を見てみたいが、DVDだと絡みの部分は早送りしてしまうから、やっぱりスクリーンで見たい。

今回とまた異なったセレクションで開催してほしい。

2012年6月7日

ロマポル⑪神代辰巳監督の3作 [生きつづけるロマンポルノ]

今回渋谷ユーロスペースで特集上映された「生きつづけるロマンポルノ」において、神代辰巳監督作は『赫い髪の女』のほかに3作見た。

いずれも、神代演出というのは、絡みの場面がねちっこいなという印象だ。他の監督に比べてスケベそう。そこがいいんじゃない、ってことなんだろうが。

『一条さゆり 濡れた欲情』

1972年という「ロマンポルノ黎明期」にいきなり誕生したマイルストーンという位置づけと捉えていいのかな。

公然わいせつでの検挙なんか日常茶飯事だったという、伝説のストリッパー、一条さゆりの名を題名に冠していて、本人も出てるのに、主役は、野心だけはメラメラとある、後輩ストリッパーを演じる伊佐山ひろ子だった。

一条さゆりに女優めいたことをさせるより、彼女はストリッパーとして厳然と存在してるのだから、彼女の芸と、その実像の部分を収めておければいい。

だがそれではドキュメンタリーになってしまうんで、彼女を蹴落とそうとする、若いストリッパーの物語を絡めて、肉体ひとつでしたたかに生きる女たちを活写するに至った、神代辰巳自らの脚本の戦略が見事だと思った。

俺は一条さゆりのことは詳しく知らなかった。彼女の「ローソクショー」をカメラは舐めるように捉えてるが、さすがに迫力あった。見てて生唾呑み込んだもの。

伊佐山ひろ子は同じ年の『白い指の戯れ』でデビューしてるが、あの映画の時はまだ演技というレベルではなく、素材で勝負してる感じだったが、この映画では神代監督に相当しごかれたのか、はっきりと役のキャラクターが見える演技をしていて、その成長ぶりには驚かされる。

伊佐山ひろ子演じる、若いストリッパーのはるみは、「私、お姉さんのこと尊敬してますねん」みたいなこと言って、取り入ろうとしながら、一条さゆりの履物を隠したりと、姑息な手段で、花形ストリッパーの座を狙ってる。

先輩の過去を調べて、自分も同じ養護施設にいたなどと、偶然をアピールしてみたり。

その養護施設出身というのは、実際の一条さゆりのエピソードらしく、虚実が交錯する。

だが野心を見透かされ、冷たくあしらわれることで、はるみはいよいよ闘争心に燃える。

ピンとしての技量が足らないと、「レズビアンショー」をやらされてるんだが、その相手の白川和子と、道端で大ゲンカとなる場面がすごい。はるみは

「レズなんて芸やない!大体あんたの匂い嗅ぐだけで、いつもアゲそうになるんや!」

「なんやて?あんたのもんかて、臭くてかなわんわ!」

みたいなエグい発言を、往来でわめき散らしてる。

結局踊りの完成度では一条さゆりには勝てないと思ったのか、「花電車」系のスキルを身につけようと頑張ることになる。

警察の手入れを逃れるために、衣装トランクの中に隠れたものの、表通りに出た所で下り坂を、滑車のついたトランクがどんどん転がっていき、交差点の真ん中で、異変に気づいたはるみが、トランクからほぼ裸で出てくるという場面も可笑しい。

阪急野田駅周辺で、これはゲリラ撮影してるんだろうが、伊佐山ひろ子も度胸がいいな。

ストリップの場面のほかにもセックスシーンがあるんだが、それもなにかストリップの舞台のように演出されてた。例えばはるみがヒモの男と、ラブホに入るんだが、回転ベッドになってて、まぐわう様子が回り舞台のように見える。

その後、新しいヒモに乗りかえたはるみが、その男とデパート屋上のゴトゴト動くコースターの座席で事に至る場面も、町を一望というより、町全体から見られながらセックスしてるという描写になってる。

セックスの見せ方に工夫があるんで、退屈しない。

『恋人たちは濡れた』

外房のうら寂れた海岸沿いのじゃり道を、若い男が自転車こいでる。荷台には映画のフィルム缶が詰まれてる。

スーツを着た男とぶつかりそうになり、その拍子に自転車が倒れ、フィルムが転がる。このオープニングから、いい感じだね。

1973年作だが、全編通してポルノというより、アメリカン・ニューシネマの匂いを感じる青春映画の感触だった。

主人公は克という名だったが、この港町には5年ぶりに戻ってきて、地元で唯一の映画館で、フィルム運びの職にありついた。

洋ものポルノをかける、しがない小屋だったが、克は街中に出て、自作の歌とギターで呼び込みなんかもしてた。閉館後の館内で、舞台に上がり、三波春夫の真似なんかしてる。伸びやかな声で上手い。

主演の大江徹という人はミュージシャンらしい。この映画の音楽も担当してる。

何日か前のこのブログで、「ミュージシャンの主演するロマンポルノ」と題して『おんなの細道 濡れた海峡』と『白い指の戯れ』を取り上げたけど、これもそうだったな。

この克は故郷に戻ってきてるのに、友達や知人に会っても

「自分は克なんて奴じゃない」と頑なに否定するのだ。幼なじみからは怒ってボコられたりするのだが。

映画館主の妻のよしえは、当初この若者の得体の知れなさに、警戒していた。

「あんた過激派とかじゃないの?」

「なんか犯罪おかしてきたんでしょ」

「なんだよお、失礼だろお?」

二人はソリが合わないように思えたが、亭主の映画館主は、外に若い女を作っていて、ほとんど仕事場に寄り付かなくなってた。

よしえは淋しさから克と肉体関係を結んでしまう。そうなると今度は、克の得体の知れなさが、ミステリアスな魅力に見えてしまうのだ。

だが克の方は、この年上の女に入れ込むわけでもない。

克が海岸線沿いをブラついてると、草むらの中で、カップルが青姦に及んでた。

克は距離をつめていき、その行為を覗くが、次第に覗くというようなつつましいもんじゃなく、すぐ背後でガン見する。男は気づいて

「やめろよお!」「あっちいけよお!」と言ってるが、ガン見し続ける。

終わった男にボコられる。這って帰ろうとする克に、車で来てたカップルは「乗ってくか?」と声をかける。

青春だねえ。

克はそれ以来、カップルの光夫と洋子と、なんとなくつるむようになる。

洋子を演じるのは中川梨絵。今回の上映で初めて見た。

『(秘)色情めす市場』の芹明香のことを「タイムレス」と書いたが、この中川梨絵は、まさに70年代初頭の女の子の雰囲気だ。バタ臭いルックスで、ベルボトムのジーンズが似合う。

「平凡パンチ」や「レナウンガール」のイメージだね。すごく可愛い。

劇の終盤で3人が砂浜で延々と馬とびをする場面があるが、彼女だけが次第に服を脱いでいって、最後はスッポンポンで馬とびしてる。こういうのを妄想するのが神代辰巳のスケベ魂だろう。

克が自分の正体を認めない理由が唐突にわかるのがラストなんだが、この場面では中川梨絵を前に乗せて、自転車こいでる。『明日に向って撃て!』だよねえ。

その中川梨絵もいいんだが、見せ場という意味では、映画館主の妻を演じた絵沢萌子が持ってく。

克が洋子たちと町を出ると告げると、3人の乗る車をひたすら追っかけてくのだ。

ほんとどこにそんな健脚がという位に、町はずれまで走る走る。

絵沢萌子の走りっぷりは、この映画のハイライトといっていい。

その後、すべてを諦めて、ハシゴを持ち出した彼女は、なにか高台にある施設の建物に、ハシゴを立てかけ、踏み台の上の方にヒモを括って、首に回す。

死ぬつもりだったが、踏み台が折れて、それも叶わず、そのふがいないという表情がね。

今回の特集上映で絵沢萌子は何度も見たが、この映画の彼女が一番よかった。

不思議と後を引く映画だったな。

『四畳半襖の裏張り』

永井荷風が書いたとされる戯作『四畳半襖の下張り』を、1972年に月刊誌「面白半分」に掲載したことで、当時の編集長だった野坂昭如が、刑法175条「わいせつ文書販売の罪」で起訴されたことは、おぼろげに憶えてる。

この映画はその荷風の原作をもとにした1973年作だが、見る限りどこが「わいせつ」と起訴までされるのか、ピンとこなかった。

頻発する米騒動や、連合国の要請に沿ったシベリア出兵など、不穏な空気に包まれる大正時代の置屋を舞台にしてる。

「男は金と思え」「初めての客に入れ込むな」など、芸者の心得とともに、芸者たちの悲喜こもごもが描かれる。

宮下順子は、その初めての客の男のすごい「床わざ」につい我を忘れてしまう芸者の役。

だがこのセックスシーンが長い。わざに反応してる様を細かく表現はしてるんだが、どうも興味が湧かない。

宮下順子は『赫い髪の女』とか『実録阿部定』とか、自分から攻めに入ってる時の方が本領が出るんじゃなかろうか。

絵沢萌子演じる置屋のおかみが、見習い芸者の芹明香に、女の武器の性能を高めるため、訓練させる場面もある。そのおかみも、段々と客もつかなくなり、そのフラストレーションを見習いへのレズ行為で晴らそうとする。

ロマポル久々のレズシーンかとテンション上がりかけたが、芹明香がこわばって震えてるだけで、早々に場面も切り替わった。つまらん。

あと幼なじみの芸者のもとに通ってくる兵隊のエピソードがある。来ても芸者の体が空いた頃には軍隊に戻らなきゃならない。軍隊での訓練場面もあるが、その過酷さが伝わるような描写じゃない。

なので、兵隊は明日はシベリア出兵で、もう戻れないかもしれないと、幼なじみの芸者と泣きながらセックスする場面も、芝居くさいと見えてしまう。

全体として、コメディタッチなのか、シリアスなのか、ねっとりなのか、俺には散漫に思えてしまって、世評ほどには感じられなかった。

あと『実録阿部定』のコメントした時に、山谷初男の幇間(たいこもち)のエピソードが、定の行為につながるなどと書いたんだが、それはこっちの映画のエピソードだった。

いやもう短期間にロマンポルノばかり見まくったんで、ごっちゃになってるのだ。どっちも宮下順子だし。

と言い訳しつつ訂正いたします。

2012年6月6日

いずれも、神代演出というのは、絡みの場面がねちっこいなという印象だ。他の監督に比べてスケベそう。そこがいいんじゃない、ってことなんだろうが。

『一条さゆり 濡れた欲情』

1972年という「ロマンポルノ黎明期」にいきなり誕生したマイルストーンという位置づけと捉えていいのかな。

公然わいせつでの検挙なんか日常茶飯事だったという、伝説のストリッパー、一条さゆりの名を題名に冠していて、本人も出てるのに、主役は、野心だけはメラメラとある、後輩ストリッパーを演じる伊佐山ひろ子だった。

一条さゆりに女優めいたことをさせるより、彼女はストリッパーとして厳然と存在してるのだから、彼女の芸と、その実像の部分を収めておければいい。

だがそれではドキュメンタリーになってしまうんで、彼女を蹴落とそうとする、若いストリッパーの物語を絡めて、肉体ひとつでしたたかに生きる女たちを活写するに至った、神代辰巳自らの脚本の戦略が見事だと思った。

俺は一条さゆりのことは詳しく知らなかった。彼女の「ローソクショー」をカメラは舐めるように捉えてるが、さすがに迫力あった。見てて生唾呑み込んだもの。

伊佐山ひろ子は同じ年の『白い指の戯れ』でデビューしてるが、あの映画の時はまだ演技というレベルではなく、素材で勝負してる感じだったが、この映画では神代監督に相当しごかれたのか、はっきりと役のキャラクターが見える演技をしていて、その成長ぶりには驚かされる。

伊佐山ひろ子演じる、若いストリッパーのはるみは、「私、お姉さんのこと尊敬してますねん」みたいなこと言って、取り入ろうとしながら、一条さゆりの履物を隠したりと、姑息な手段で、花形ストリッパーの座を狙ってる。

先輩の過去を調べて、自分も同じ養護施設にいたなどと、偶然をアピールしてみたり。

その養護施設出身というのは、実際の一条さゆりのエピソードらしく、虚実が交錯する。

だが野心を見透かされ、冷たくあしらわれることで、はるみはいよいよ闘争心に燃える。

ピンとしての技量が足らないと、「レズビアンショー」をやらされてるんだが、その相手の白川和子と、道端で大ゲンカとなる場面がすごい。はるみは

「レズなんて芸やない!大体あんたの匂い嗅ぐだけで、いつもアゲそうになるんや!」

「なんやて?あんたのもんかて、臭くてかなわんわ!」

みたいなエグい発言を、往来でわめき散らしてる。

結局踊りの完成度では一条さゆりには勝てないと思ったのか、「花電車」系のスキルを身につけようと頑張ることになる。

警察の手入れを逃れるために、衣装トランクの中に隠れたものの、表通りに出た所で下り坂を、滑車のついたトランクがどんどん転がっていき、交差点の真ん中で、異変に気づいたはるみが、トランクからほぼ裸で出てくるという場面も可笑しい。

阪急野田駅周辺で、これはゲリラ撮影してるんだろうが、伊佐山ひろ子も度胸がいいな。

ストリップの場面のほかにもセックスシーンがあるんだが、それもなにかストリップの舞台のように演出されてた。例えばはるみがヒモの男と、ラブホに入るんだが、回転ベッドになってて、まぐわう様子が回り舞台のように見える。

その後、新しいヒモに乗りかえたはるみが、その男とデパート屋上のゴトゴト動くコースターの座席で事に至る場面も、町を一望というより、町全体から見られながらセックスしてるという描写になってる。

セックスの見せ方に工夫があるんで、退屈しない。

『恋人たちは濡れた』

外房のうら寂れた海岸沿いのじゃり道を、若い男が自転車こいでる。荷台には映画のフィルム缶が詰まれてる。

スーツを着た男とぶつかりそうになり、その拍子に自転車が倒れ、フィルムが転がる。このオープニングから、いい感じだね。

1973年作だが、全編通してポルノというより、アメリカン・ニューシネマの匂いを感じる青春映画の感触だった。

主人公は克という名だったが、この港町には5年ぶりに戻ってきて、地元で唯一の映画館で、フィルム運びの職にありついた。

洋ものポルノをかける、しがない小屋だったが、克は街中に出て、自作の歌とギターで呼び込みなんかもしてた。閉館後の館内で、舞台に上がり、三波春夫の真似なんかしてる。伸びやかな声で上手い。

主演の大江徹という人はミュージシャンらしい。この映画の音楽も担当してる。

何日か前のこのブログで、「ミュージシャンの主演するロマンポルノ」と題して『おんなの細道 濡れた海峡』と『白い指の戯れ』を取り上げたけど、これもそうだったな。

この克は故郷に戻ってきてるのに、友達や知人に会っても

「自分は克なんて奴じゃない」と頑なに否定するのだ。幼なじみからは怒ってボコられたりするのだが。

映画館主の妻のよしえは、当初この若者の得体の知れなさに、警戒していた。

「あんた過激派とかじゃないの?」

「なんか犯罪おかしてきたんでしょ」

「なんだよお、失礼だろお?」

二人はソリが合わないように思えたが、亭主の映画館主は、外に若い女を作っていて、ほとんど仕事場に寄り付かなくなってた。

よしえは淋しさから克と肉体関係を結んでしまう。そうなると今度は、克の得体の知れなさが、ミステリアスな魅力に見えてしまうのだ。

だが克の方は、この年上の女に入れ込むわけでもない。

克が海岸線沿いをブラついてると、草むらの中で、カップルが青姦に及んでた。

克は距離をつめていき、その行為を覗くが、次第に覗くというようなつつましいもんじゃなく、すぐ背後でガン見する。男は気づいて

「やめろよお!」「あっちいけよお!」と言ってるが、ガン見し続ける。

終わった男にボコられる。這って帰ろうとする克に、車で来てたカップルは「乗ってくか?」と声をかける。

青春だねえ。

克はそれ以来、カップルの光夫と洋子と、なんとなくつるむようになる。

洋子を演じるのは中川梨絵。今回の上映で初めて見た。

『(秘)色情めす市場』の芹明香のことを「タイムレス」と書いたが、この中川梨絵は、まさに70年代初頭の女の子の雰囲気だ。バタ臭いルックスで、ベルボトムのジーンズが似合う。

「平凡パンチ」や「レナウンガール」のイメージだね。すごく可愛い。

劇の終盤で3人が砂浜で延々と馬とびをする場面があるが、彼女だけが次第に服を脱いでいって、最後はスッポンポンで馬とびしてる。こういうのを妄想するのが神代辰巳のスケベ魂だろう。

克が自分の正体を認めない理由が唐突にわかるのがラストなんだが、この場面では中川梨絵を前に乗せて、自転車こいでる。『明日に向って撃て!』だよねえ。

その中川梨絵もいいんだが、見せ場という意味では、映画館主の妻を演じた絵沢萌子が持ってく。

克が洋子たちと町を出ると告げると、3人の乗る車をひたすら追っかけてくのだ。

ほんとどこにそんな健脚がという位に、町はずれまで走る走る。

絵沢萌子の走りっぷりは、この映画のハイライトといっていい。

その後、すべてを諦めて、ハシゴを持ち出した彼女は、なにか高台にある施設の建物に、ハシゴを立てかけ、踏み台の上の方にヒモを括って、首に回す。

死ぬつもりだったが、踏み台が折れて、それも叶わず、そのふがいないという表情がね。

今回の特集上映で絵沢萌子は何度も見たが、この映画の彼女が一番よかった。

不思議と後を引く映画だったな。

『四畳半襖の裏張り』

永井荷風が書いたとされる戯作『四畳半襖の下張り』を、1972年に月刊誌「面白半分」に掲載したことで、当時の編集長だった野坂昭如が、刑法175条「わいせつ文書販売の罪」で起訴されたことは、おぼろげに憶えてる。

この映画はその荷風の原作をもとにした1973年作だが、見る限りどこが「わいせつ」と起訴までされるのか、ピンとこなかった。

頻発する米騒動や、連合国の要請に沿ったシベリア出兵など、不穏な空気に包まれる大正時代の置屋を舞台にしてる。

「男は金と思え」「初めての客に入れ込むな」など、芸者の心得とともに、芸者たちの悲喜こもごもが描かれる。

宮下順子は、その初めての客の男のすごい「床わざ」につい我を忘れてしまう芸者の役。

だがこのセックスシーンが長い。わざに反応してる様を細かく表現はしてるんだが、どうも興味が湧かない。

宮下順子は『赫い髪の女』とか『実録阿部定』とか、自分から攻めに入ってる時の方が本領が出るんじゃなかろうか。

絵沢萌子演じる置屋のおかみが、見習い芸者の芹明香に、女の武器の性能を高めるため、訓練させる場面もある。そのおかみも、段々と客もつかなくなり、そのフラストレーションを見習いへのレズ行為で晴らそうとする。

ロマポル久々のレズシーンかとテンション上がりかけたが、芹明香がこわばって震えてるだけで、早々に場面も切り替わった。つまらん。

あと幼なじみの芸者のもとに通ってくる兵隊のエピソードがある。来ても芸者の体が空いた頃には軍隊に戻らなきゃならない。軍隊での訓練場面もあるが、その過酷さが伝わるような描写じゃない。

なので、兵隊は明日はシベリア出兵で、もう戻れないかもしれないと、幼なじみの芸者と泣きながらセックスする場面も、芝居くさいと見えてしまう。

全体として、コメディタッチなのか、シリアスなのか、ねっとりなのか、俺には散漫に思えてしまって、世評ほどには感じられなかった。

あと『実録阿部定』のコメントした時に、山谷初男の幇間(たいこもち)のエピソードが、定の行為につながるなどと書いたんだが、それはこっちの映画のエピソードだった。

いやもう短期間にロマンポルノばかり見まくったんで、ごっちゃになってるのだ。どっちも宮下順子だし。

と言い訳しつつ訂正いたします。

2012年6月6日

カウリスマキのとことんイイ話 [映画ラ行]

『ル・アーヴルの靴みがき』

カウリスマキ監督の映画はすべて見てるわけではない。

近作の『街のあかり』も『過去のない男』も見逃したままだ。

スクリーンで見る機会を逃がすと、DVDとかで見とこうという気持ちにならないタイプの映画なのだ、彼の映画は。やっぱり見るからにはスクリーンで見たい。

それと完全に自分のタッチが固まってる監督だから、

「俺は今回見逃しちゃったが、いつもと変わらずにやってくれてるのだろう」と、

「便りがないのは元気な証拠」みたいな親気分に落ち着いてしまう所もある。

だがこの『ル・アーヴルの靴みがき』を見て、画作りとか、役者の演技とかは、いつものカウリスマキと思うものの、ストーリーが随分とポジティヴになってたのは、ちょっと驚いた。

フィンランドを出て、フランスの港町で撮影されてるという、環境が変わったこともあるのか。

なにより以前のカウリスマキの映画は、主人公や、主人公の夫婦なり、カップルなりにフォーカスしていて、彼らの人生の浮き沈みを見つめてたのだが、今回の主人公は赤の他人のために、なにかしようと動き出すのだ。

港町ル・アーブルを地図で見てみると、パリからセーヌ河を下って海に至るその出口にあたる。

主人公の、見た目60は過ぎてるマルセルは、若い頃は芸術家を気取って、パリで自由気ままに暮らしてたが、今はイギリス海峡を望む港町ル・アーブルで、しがない靴みがきの身だ。

今日び革靴を履く人間も少なく、高級靴店の店先で客を待つと、店主から「このテロリスト!」などと、訳のわからない暴言を吐かれ、追い払われる。

これで生計立てられるのかと思うが、マルセルには「弟子」もいるのだ。ベトナム人の若者で、8年かけて身分証を手に入れた。だがそれは中国人のもので、だから彼はチャンと名乗ってる。

靴みがきの仕事は夜の方が実入りがいいので、それまでは地元のカフェでやり過ごす。女主人のクレールをはじめ、客はみな顔なじみだ。

甲斐性があるとはいえないマルセルだが、口数は少ないが情の深い妻のアルレッティが、愛犬のライカとともに、帰りを待ってる。ふたりには子供はいなかった。

晴れがましいことなど何も起きないが、それなりに幸せを感じて生活してたマルセルだが、妻のアルレッティが、腹痛を訴え、入院してしまう。

アルレッティは医者から「治る見込みのないガン」と宣告される。

医者は家族に伝える義務があると言ったが、アルレッティは、夫には辛すぎると、医者に懇願する。

本当のことは言わないでと。

港が騒がしくなってた。アフリカからの不法移民が隠れたコンテナが陸揚げされたのだ。コンテナはイギリスの港に着くはずだったが、手違いが生じたようだ。

コンテナを開けた時、少年がひとり逃げ出した。

警官が銃を構えて追おうとするが、モネ警視は「子供だぞ」と制止した。

マルセルはサンドウィッチを買って、港の埠頭で食べようと、ふと海面に目を落とすと、黒人の少年が水に浸かって潜んでいた。フランス語が話せた。

「ロンドンはどこ?」

「海の向こうだよ」

「腹へってるか?」

少年が頷くと、マルセルはサンドウィッチを階段に置いて立ち去った。

仕事を終えて妻のいない家に戻ると、愛犬のライカが吠えてる。様子を見にいくと、庭先の物置の中に、あの少年が潜んでるではないか。

マルセルはとりあえず、この少年を匿うことにした。

少年はイドリッサという名で、ロンドンにいる母親のもとに行くつもりだった。イドリッサはあの日、コンテナで祖父と離れ離れになった。

マルセルは祖父が送られた難民キャンプを訪ねることにした。自分でもなんでこの少年の助けになろうとしてるのか、だがしなくてはいられなかったのだ。

いつもツケで甘えている、近所のパン屋の女主人イヴェットに事の次第を話すと、彼女は快くイドリッサを預かってくれた。

バスに長い時間揺られて難民キャンプを訪れ、イドリッサの祖父と面会したマルセルは、孫をロンドンの母親のもとに届けると約束を交わす。

そうは言っても、船の密航費は3000ユーロもかかると知る。

弟子のチャンは貯金があるから使えと言ってくれた。結婚資金だという。相手はまだいないのだが。

マルセルが不法移民の少年を匿ってることは、すでにカフェや、近所の住人を知る所となってたが、みんなマルセルの行為に協力した。

だがただ一人それを快く思ってない住人がいて、その通報を得て、モネ警視がマルセルの周辺を嗅ぎ回り始めた。

住民たちのカンパを集めても、とうてい密航費には足りない。マルセルは一計を案じた。

マルセルが少年のために奔走してる頃、妻のアルレッティの容態は日に日に悪くなっていた。

この映画とほぼ同じストーリー設定だったのが、一昨年の末に日本で公開されたフランス映画

『君を想って海をゆく』だ。

この映画の舞台ル・アーブルより北に向かい、ベルギーとの国境に近いカレーという港町が舞台となってた。

ドーバー海峡沿いにあり、ここから泳いでイギリスへと渡ろうとしたクルド難民の少年と、彼を手助けすることになる、地元の市民プールのコーチの関わりを描いていた。

このクルド人少年は、ロンドンに移住した恋人に会おうという一心だったのだ。

ストーリー設定は似てるが、内容はフランスの移民政策の現状を反映した、シビアなものだった。

結末もほろ苦い。

対してこのカウリスマキの新作は、「おとぎ話」かと思えるほどの、ポジティヴさと、人の善意をてらいなく描いている。

以前のカウリスマキなら、いい話にするにしても、正面きってやるのは照れくさいという風情があった。

それは世の中浮かれた人間が多いけど、運に見放されたり、事故に見舞われたり、しんどい思いを抱えて生きてる人達もいるんだよという視線でもあった。

だが今、ヨーロッパを見回しても、いや世界を見回しても、浮かれてるどころか、みんなうな垂れてる顔ばかりになってしまった。

カウリスマキは、もう照れてる場合じゃないなと感じたんだろうか。

「こうあってほしい」ということを、正面きって映画で語るのだ、そんな意思表示に思えた。

見終わって「ああ、よかったなあ」と素直に言える。

役者はみんないいけど、妻のアルレッティを演じるカティ・オウティネン。

1986年の『パラダイスの夕暮れ』以来、カウリスマキ映画のヒロインであり続けてるけど、彼女もこの映画の時には50才だ。正直50にしては老けてるなと感じるんだが、逆に『マッチ工場の少女』の時は「少女」と言うものの、すでに彼女は29才だったのだ。実年齢がわからない感じがあるね。

その彼女だが、相変わらず無表情だけど、なんか見てると胸に込み上げてくるものがある。

なんでかな。

少年イドリッサが、マルセルの代わりに病室に妻への届け物を持ってく場面がある。

そこでふたりは初めて顔を会わすのだ。

「あなたは誰?」

「友達です」

「マルセルといつから?」

「2週間前から」

そのやりとりの後に握手をする。いい場面だったなあ。

マルセルの弟子のベトナム人を演じてる役者もよかった。ベトナム人だけど、カウリスマキ映画の住人のように、淋しげ気な目をしてた。

映画の終盤にコンサートの場面が出てくるんだが、ル・アーブル在住で、「伝説」のロックンローラー、リトル・ボブという人。カウリスマキが大ファンらしく、俺は初めて知ったが、ブライアン・セッツァーと雰囲気が似てるかな。

カウリスマキの映画では、乗り物も魅力的に撮られていることが多く、『浮き雲』の市電だったか、あれも色かたちといい美しかったが、この映画でもル・アーブルの街中を走る乗り合いバスがいいんだよなあ。

フロント部分のジュラルミンの板とかたまらない。あんないかしたデザインのバスが走ってるのかフランスは。

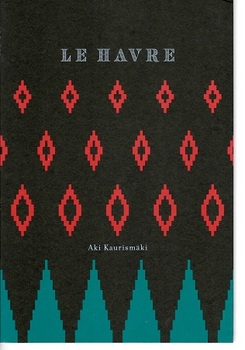

そうそう、この映画のパンフだが、少年イドリッサの着てるセーターの柄を模した表紙になっていて、中のカラーの場面スチルも美しく、素敵な仕上がりになってる。

2012年6月4日

カウリスマキ監督の映画はすべて見てるわけではない。

近作の『街のあかり』も『過去のない男』も見逃したままだ。

スクリーンで見る機会を逃がすと、DVDとかで見とこうという気持ちにならないタイプの映画なのだ、彼の映画は。やっぱり見るからにはスクリーンで見たい。

それと完全に自分のタッチが固まってる監督だから、

「俺は今回見逃しちゃったが、いつもと変わらずにやってくれてるのだろう」と、

「便りがないのは元気な証拠」みたいな親気分に落ち着いてしまう所もある。

だがこの『ル・アーヴルの靴みがき』を見て、画作りとか、役者の演技とかは、いつものカウリスマキと思うものの、ストーリーが随分とポジティヴになってたのは、ちょっと驚いた。

フィンランドを出て、フランスの港町で撮影されてるという、環境が変わったこともあるのか。

なにより以前のカウリスマキの映画は、主人公や、主人公の夫婦なり、カップルなりにフォーカスしていて、彼らの人生の浮き沈みを見つめてたのだが、今回の主人公は赤の他人のために、なにかしようと動き出すのだ。

港町ル・アーブルを地図で見てみると、パリからセーヌ河を下って海に至るその出口にあたる。

主人公の、見た目60は過ぎてるマルセルは、若い頃は芸術家を気取って、パリで自由気ままに暮らしてたが、今はイギリス海峡を望む港町ル・アーブルで、しがない靴みがきの身だ。

今日び革靴を履く人間も少なく、高級靴店の店先で客を待つと、店主から「このテロリスト!」などと、訳のわからない暴言を吐かれ、追い払われる。

これで生計立てられるのかと思うが、マルセルには「弟子」もいるのだ。ベトナム人の若者で、8年かけて身分証を手に入れた。だがそれは中国人のもので、だから彼はチャンと名乗ってる。

靴みがきの仕事は夜の方が実入りがいいので、それまでは地元のカフェでやり過ごす。女主人のクレールをはじめ、客はみな顔なじみだ。

甲斐性があるとはいえないマルセルだが、口数は少ないが情の深い妻のアルレッティが、愛犬のライカとともに、帰りを待ってる。ふたりには子供はいなかった。

晴れがましいことなど何も起きないが、それなりに幸せを感じて生活してたマルセルだが、妻のアルレッティが、腹痛を訴え、入院してしまう。

アルレッティは医者から「治る見込みのないガン」と宣告される。

医者は家族に伝える義務があると言ったが、アルレッティは、夫には辛すぎると、医者に懇願する。

本当のことは言わないでと。

港が騒がしくなってた。アフリカからの不法移民が隠れたコンテナが陸揚げされたのだ。コンテナはイギリスの港に着くはずだったが、手違いが生じたようだ。

コンテナを開けた時、少年がひとり逃げ出した。

警官が銃を構えて追おうとするが、モネ警視は「子供だぞ」と制止した。

マルセルはサンドウィッチを買って、港の埠頭で食べようと、ふと海面に目を落とすと、黒人の少年が水に浸かって潜んでいた。フランス語が話せた。

「ロンドンはどこ?」

「海の向こうだよ」

「腹へってるか?」

少年が頷くと、マルセルはサンドウィッチを階段に置いて立ち去った。

仕事を終えて妻のいない家に戻ると、愛犬のライカが吠えてる。様子を見にいくと、庭先の物置の中に、あの少年が潜んでるではないか。

マルセルはとりあえず、この少年を匿うことにした。

少年はイドリッサという名で、ロンドンにいる母親のもとに行くつもりだった。イドリッサはあの日、コンテナで祖父と離れ離れになった。

マルセルは祖父が送られた難民キャンプを訪ねることにした。自分でもなんでこの少年の助けになろうとしてるのか、だがしなくてはいられなかったのだ。

いつもツケで甘えている、近所のパン屋の女主人イヴェットに事の次第を話すと、彼女は快くイドリッサを預かってくれた。

バスに長い時間揺られて難民キャンプを訪れ、イドリッサの祖父と面会したマルセルは、孫をロンドンの母親のもとに届けると約束を交わす。

そうは言っても、船の密航費は3000ユーロもかかると知る。

弟子のチャンは貯金があるから使えと言ってくれた。結婚資金だという。相手はまだいないのだが。

マルセルが不法移民の少年を匿ってることは、すでにカフェや、近所の住人を知る所となってたが、みんなマルセルの行為に協力した。

だがただ一人それを快く思ってない住人がいて、その通報を得て、モネ警視がマルセルの周辺を嗅ぎ回り始めた。

住民たちのカンパを集めても、とうてい密航費には足りない。マルセルは一計を案じた。

マルセルが少年のために奔走してる頃、妻のアルレッティの容態は日に日に悪くなっていた。

この映画とほぼ同じストーリー設定だったのが、一昨年の末に日本で公開されたフランス映画

『君を想って海をゆく』だ。

この映画の舞台ル・アーブルより北に向かい、ベルギーとの国境に近いカレーという港町が舞台となってた。

ドーバー海峡沿いにあり、ここから泳いでイギリスへと渡ろうとしたクルド難民の少年と、彼を手助けすることになる、地元の市民プールのコーチの関わりを描いていた。

このクルド人少年は、ロンドンに移住した恋人に会おうという一心だったのだ。

ストーリー設定は似てるが、内容はフランスの移民政策の現状を反映した、シビアなものだった。

結末もほろ苦い。

対してこのカウリスマキの新作は、「おとぎ話」かと思えるほどの、ポジティヴさと、人の善意をてらいなく描いている。

以前のカウリスマキなら、いい話にするにしても、正面きってやるのは照れくさいという風情があった。

それは世の中浮かれた人間が多いけど、運に見放されたり、事故に見舞われたり、しんどい思いを抱えて生きてる人達もいるんだよという視線でもあった。

だが今、ヨーロッパを見回しても、いや世界を見回しても、浮かれてるどころか、みんなうな垂れてる顔ばかりになってしまった。

カウリスマキは、もう照れてる場合じゃないなと感じたんだろうか。

「こうあってほしい」ということを、正面きって映画で語るのだ、そんな意思表示に思えた。

見終わって「ああ、よかったなあ」と素直に言える。

役者はみんないいけど、妻のアルレッティを演じるカティ・オウティネン。

1986年の『パラダイスの夕暮れ』以来、カウリスマキ映画のヒロインであり続けてるけど、彼女もこの映画の時には50才だ。正直50にしては老けてるなと感じるんだが、逆に『マッチ工場の少女』の時は「少女」と言うものの、すでに彼女は29才だったのだ。実年齢がわからない感じがあるね。

その彼女だが、相変わらず無表情だけど、なんか見てると胸に込み上げてくるものがある。

なんでかな。

少年イドリッサが、マルセルの代わりに病室に妻への届け物を持ってく場面がある。

そこでふたりは初めて顔を会わすのだ。

「あなたは誰?」

「友達です」

「マルセルといつから?」

「2週間前から」

そのやりとりの後に握手をする。いい場面だったなあ。

マルセルの弟子のベトナム人を演じてる役者もよかった。ベトナム人だけど、カウリスマキ映画の住人のように、淋しげ気な目をしてた。

映画の終盤にコンサートの場面が出てくるんだが、ル・アーブル在住で、「伝説」のロックンローラー、リトル・ボブという人。カウリスマキが大ファンらしく、俺は初めて知ったが、ブライアン・セッツァーと雰囲気が似てるかな。

カウリスマキの映画では、乗り物も魅力的に撮られていることが多く、『浮き雲』の市電だったか、あれも色かたちといい美しかったが、この映画でもル・アーブルの街中を走る乗り合いバスがいいんだよなあ。

フロント部分のジュラルミンの板とかたまらない。あんないかしたデザインのバスが走ってるのかフランスは。

そうそう、この映画のパンフだが、少年イドリッサの着てるセーターの柄を模した表紙になっていて、中のカラーの場面スチルも美しく、素敵な仕上がりになってる。

2012年6月4日

ロマポル⑩宮下順子はホラーだ [生きつづけるロマンポルノ]

『赫い髪の女』

石橋蓮司演じる土木作業員の運転するトラックが、道路沿いの店じまいした安食堂の軒先で、座り込んでラーメンをすすってる、赤い髪をした女を拾う。

やがて女は土木作業員の借住まう、カビくさいアパートに転がりこんで、男の帰りを待つ。

ふたりはひたすらセックスに耽る。

男の帰りが待ちきれないと、女は男の靴下やパンツに顔をつけて自慰。

帰るや否や股間にすがり付いてくる。

さすがに飯もできてないんで、男は怒鳴る。

だが赤い髪の女はインスタントラーメンしか作らないのだ。

他のものは食べる気もないようだ。

「スーパーで安売りしてたから、たくさん買ってきちゃった」

と買ってくるのもインスタントラーメンだ。

下の部屋にはヤク中の夫婦が住んでる。女房の吼える声が床板を突き抜けてくるようだが、セックスの声なのか、禁断症状によるものか、わからない。

だが赤い髪の女は次第にその声にも興奮してきたようで、さらに男を求めてくる。

男の留守中、洗濯した下着を干そうとして、下の部屋の庭先に落とす。

丁度ヤク中の女房の鼻先に落ちたんで、女房は怒鳴り声とともに、女の部屋の戸を叩きまくり、開けた途端に掴みかかってくる。

亭主が止めに入らなかったら殺されてる所だ。

だがここを逃げ出そうという気持ちもない。

土木作業員の男は、女を連れて、用事で郷里に戻る。

どのあたりか、四万十川にかかるような橋を渡ってるが。

男は姉夫婦だか、妹夫婦だかと食事をして、赤い髪の女も同席してるが、

「あんた以前このへんに住んでなかったかい?」

と尋ねられ、女は顔色を曇らせる。否定するが、その後は居づらくてならない。

帰りの橋の上で、女は初めて男の前で感情を吐き出す。

なんで泣いてるのか、この女の過去に何があったのか、男は聞こうとはしない。

それを知ってしまったら、こいつは居なくなってしまうかもしれない。そう思ったのか。

カビくさい部屋に戻ったふたりは、セックス以外にすることもなかった。

土木作業員が、同僚の若い男に女を抱かせるような真似をしても、そりゃ最初は激しく抵抗するし、さすがに部屋を出ていくが、銭湯で体を洗って戻ってくる。

女はひと言「へんたい」と。

この宮下順子はセックスさえしてられればいいのだ。

石橋蓮司もまあ絶倫だったから、ああもエンドレスで応じることもできるんだろうが、インスタントラーメンしか作らないんでは、体も壊すわな、そのうち。

土木作業員の男は昼間は現場でまともに物を食べてたようだが、力仕事の二毛作みたいな毎日だろ、どこまで続けられるのかと思うよ。

肉体だけで結びついた男と女を描いて、その純度の高さが語り継がれてる映画だが、俺はこんな女と出会ったこともなければ、こういう生活も経験がない。

これからもないだろうと思うと、俺にとっては一種のファンタジー映画なのだ。

惚れられてるんだろうが、肉体に執着されてるとも思えるし、過去は怖くて問えないし。

飯を作るのは苦手というだけなら、しかたがないが、この赤い髪の女の場合は「食」そのものに関心がないわけだ。一緒に暮らす女がそれではきつい。

石橋蓮司はあのまま吸い尽くされて、『異人たちとの夏』の風間杜夫みたいになっちまうんでは?

宮下順子が怖いのは、たぶんそうなっても、男は抗えないだろうなと思わせる所。

俺には怖い映画だったが、宮下順子がトンネルの向こうから歩いてきて、道ゆくトラックに赤い髪がなびいて、バックに憂歌団の歌が流れる、このオープニングは最高だ。

憂歌団とロマンポルノといえば、俺が思い出すのは、学生時代に聴いてた深夜放送だ。

TBSラジオの「パック・イン・ミュージック」の、3時からの第2部で毎週火曜だったか、林美雄がDJをやってた通称「ミドリブタパック」をよく聴いてた。

林美雄という人は、時流に関係なく、自分がいいと思うものは、とことん番組でプッシュし続けてた。

憂歌団も一番早い時期に惚れ込んで、番組で流してたんで、俺もレコード買ったりしてた。

音楽でいえば「ニューミュージック」系のアーティストを、いち早く紹介してたのもこの番組だった。

映画にも精通していて、「日活ロマンポルノ」の芸術性をさかんに語ってた記憶がある。

だから中学生の俺でも、題名や監督名は耳にしてたのだ。実際は見に行けなかったが。

俺が十代の頃に一番影響を受けたのが林美雄だったな。

できるなら、当時の放送をもう一度聴いて、またロマンポルノを見直せるといいのだが。

『実録阿部定』

『赫い髪の女』と同様、とことん男と、男の肉体に殉じるような女を宮下順子が血肉化してる。

こっちの怖さはもっと直截的なもので、惚れすぎて、逃げられるのが怖くなって、首絞めて男を殺しちゃうわけだが、その後にイチモツを切り取って、後生大事に懐に隠して持ち続けてる。

これだけ愛されれば本望と思うか、しかし殺されてるわけだからね。

やっぱりもう少し別の愛情表現でひとつと、お願いしたいものですよ。

山谷初男演じる幇間(たいこもち)が、一番の性的エクスタシーは、首を絞められて死ぬ間際に訪れるなんて逸話を、酒の席で披露して、

ダンナに「じゃあ、お前が実際やってみせろ」なんて殺生なことを言われるのが、阿部定の行為の伏線になってるあたりの描写は面白い。

イチモツを切り取ってからの定の行動に、この映画は時間を割いていて、あの行為ばかりがクライマックスではないのだという視点に立ってる。

警察の捜査の手が及ぶ中で、定は神社に参ったり、ひとり宿をとったりしながら、紙に包んだ男の「しるし」を愛おし気に眺めたりしてる。

それは狂気には違いないんだが、「こうするよりほかなかった」という、定としての成就の仕方で、宮下順子は、その幸福と哀れを同時に体現していて、表現力において、ロマンポルノの女優の中でも、抜きん出たものを感じる。

こういう女に愛されることは男冥利に尽きるのかもしれんが、やっぱりおっかない。

宮下順子は貞子なんかより、よっぽどホラーなのだ。

2012年6月4日

石橋蓮司演じる土木作業員の運転するトラックが、道路沿いの店じまいした安食堂の軒先で、座り込んでラーメンをすすってる、赤い髪をした女を拾う。

やがて女は土木作業員の借住まう、カビくさいアパートに転がりこんで、男の帰りを待つ。

ふたりはひたすらセックスに耽る。

男の帰りが待ちきれないと、女は男の靴下やパンツに顔をつけて自慰。

帰るや否や股間にすがり付いてくる。

さすがに飯もできてないんで、男は怒鳴る。

だが赤い髪の女はインスタントラーメンしか作らないのだ。

他のものは食べる気もないようだ。

「スーパーで安売りしてたから、たくさん買ってきちゃった」

と買ってくるのもインスタントラーメンだ。

下の部屋にはヤク中の夫婦が住んでる。女房の吼える声が床板を突き抜けてくるようだが、セックスの声なのか、禁断症状によるものか、わからない。

だが赤い髪の女は次第にその声にも興奮してきたようで、さらに男を求めてくる。

男の留守中、洗濯した下着を干そうとして、下の部屋の庭先に落とす。

丁度ヤク中の女房の鼻先に落ちたんで、女房は怒鳴り声とともに、女の部屋の戸を叩きまくり、開けた途端に掴みかかってくる。

亭主が止めに入らなかったら殺されてる所だ。

だがここを逃げ出そうという気持ちもない。

土木作業員の男は、女を連れて、用事で郷里に戻る。

どのあたりか、四万十川にかかるような橋を渡ってるが。

男は姉夫婦だか、妹夫婦だかと食事をして、赤い髪の女も同席してるが、

「あんた以前このへんに住んでなかったかい?」

と尋ねられ、女は顔色を曇らせる。否定するが、その後は居づらくてならない。

帰りの橋の上で、女は初めて男の前で感情を吐き出す。

なんで泣いてるのか、この女の過去に何があったのか、男は聞こうとはしない。

それを知ってしまったら、こいつは居なくなってしまうかもしれない。そう思ったのか。

カビくさい部屋に戻ったふたりは、セックス以外にすることもなかった。

土木作業員が、同僚の若い男に女を抱かせるような真似をしても、そりゃ最初は激しく抵抗するし、さすがに部屋を出ていくが、銭湯で体を洗って戻ってくる。

女はひと言「へんたい」と。

この宮下順子はセックスさえしてられればいいのだ。

石橋蓮司もまあ絶倫だったから、ああもエンドレスで応じることもできるんだろうが、インスタントラーメンしか作らないんでは、体も壊すわな、そのうち。

土木作業員の男は昼間は現場でまともに物を食べてたようだが、力仕事の二毛作みたいな毎日だろ、どこまで続けられるのかと思うよ。

肉体だけで結びついた男と女を描いて、その純度の高さが語り継がれてる映画だが、俺はこんな女と出会ったこともなければ、こういう生活も経験がない。

これからもないだろうと思うと、俺にとっては一種のファンタジー映画なのだ。

惚れられてるんだろうが、肉体に執着されてるとも思えるし、過去は怖くて問えないし。

飯を作るのは苦手というだけなら、しかたがないが、この赤い髪の女の場合は「食」そのものに関心がないわけだ。一緒に暮らす女がそれではきつい。

石橋蓮司はあのまま吸い尽くされて、『異人たちとの夏』の風間杜夫みたいになっちまうんでは?

宮下順子が怖いのは、たぶんそうなっても、男は抗えないだろうなと思わせる所。

俺には怖い映画だったが、宮下順子がトンネルの向こうから歩いてきて、道ゆくトラックに赤い髪がなびいて、バックに憂歌団の歌が流れる、このオープニングは最高だ。

憂歌団とロマンポルノといえば、俺が思い出すのは、学生時代に聴いてた深夜放送だ。

TBSラジオの「パック・イン・ミュージック」の、3時からの第2部で毎週火曜だったか、林美雄がDJをやってた通称「ミドリブタパック」をよく聴いてた。

林美雄という人は、時流に関係なく、自分がいいと思うものは、とことん番組でプッシュし続けてた。

憂歌団も一番早い時期に惚れ込んで、番組で流してたんで、俺もレコード買ったりしてた。

音楽でいえば「ニューミュージック」系のアーティストを、いち早く紹介してたのもこの番組だった。

映画にも精通していて、「日活ロマンポルノ」の芸術性をさかんに語ってた記憶がある。

だから中学生の俺でも、題名や監督名は耳にしてたのだ。実際は見に行けなかったが。

俺が十代の頃に一番影響を受けたのが林美雄だったな。

できるなら、当時の放送をもう一度聴いて、またロマンポルノを見直せるといいのだが。

『実録阿部定』

『赫い髪の女』と同様、とことん男と、男の肉体に殉じるような女を宮下順子が血肉化してる。

こっちの怖さはもっと直截的なもので、惚れすぎて、逃げられるのが怖くなって、首絞めて男を殺しちゃうわけだが、その後にイチモツを切り取って、後生大事に懐に隠して持ち続けてる。

これだけ愛されれば本望と思うか、しかし殺されてるわけだからね。

やっぱりもう少し別の愛情表現でひとつと、お願いしたいものですよ。

山谷初男演じる幇間(たいこもち)が、一番の性的エクスタシーは、首を絞められて死ぬ間際に訪れるなんて逸話を、酒の席で披露して、

ダンナに「じゃあ、お前が実際やってみせろ」なんて殺生なことを言われるのが、阿部定の行為の伏線になってるあたりの描写は面白い。

イチモツを切り取ってからの定の行動に、この映画は時間を割いていて、あの行為ばかりがクライマックスではないのだという視点に立ってる。

警察の捜査の手が及ぶ中で、定は神社に参ったり、ひとり宿をとったりしながら、紙に包んだ男の「しるし」を愛おし気に眺めたりしてる。

それは狂気には違いないんだが、「こうするよりほかなかった」という、定としての成就の仕方で、宮下順子は、その幸福と哀れを同時に体現していて、表現力において、ロマンポルノの女優の中でも、抜きん出たものを感じる。

こういう女に愛されることは男冥利に尽きるのかもしれんが、やっぱりおっかない。

宮下順子は貞子なんかより、よっぽどホラーなのだ。

2012年6月4日

ロマポル⑨室田日出男に泣かされる [生きつづけるロマンポルノ]

『人妻集団暴行致死事件』

舞台となってるのは、荒川中流域の架空の地方都市だ。1978年の映画だから、河川敷などはガンガン造成が進んでいて、話の中心となる3人の若者のうち、昭三はその建設現場で働いてる。

ここ近年、日本映画の潮流の一つとしてあるのが「北関東映画」というものだ。

『SR/サイタマのラッパー』シリーズや、『サウダーヂ』、『川の底からこんにちは』『ヒーロー・ショー』など、高い評価を得る作品が目立つ。

埼玉・群馬・茨城・栃木という、地理的かつメンタル的に、東京に近くて遠い、独特の風土が色濃くドラマに反映されている。

この映画はそれらの映画の源流にある風景を見てるような思いがした。

古尾谷雅人が演じる昭三は、窃盗の前科があり、職を転々としてる。東京での一人暮らしから早々に舞い戻ってきた。父親との折り合いは最悪だ。

20才の昭三の2コ下の礼次は家が農家で、適当に畑の手伝いをしてれば、食うには困らない。

二人は久々に礼次の先輩となる善作と会う。善作は勤め人をしてたが、やはり仕事が続かない。彼女はいるにはいるが、ガードが固い。

3人は荒川沿いの、この冴えない風景から脱け出すこともなく、燻り続けている。

映画では度々、線路を行き来する列車を映す。旅客列車や貨物列車、見てると同じ色合いの列車が映ることがない。さまざまな人や物や人生が、急き立てられるように、列車に運ばれて行くが、昭三たちの日常は停滞したままだ。

背の高い昭三は女にはモテるんで、高校時代の同級生の女友達を呼び出して、礼次や善作にあてがったりする。このあたりは青春映画の乗りで、登場人物たちが、やたら声を張ってセリフを言うのも、日テレでやってた「学園ドラマ」っぽくて、気恥ずかしい感じはある。

3人が悪ふざけで、河川敷で細々と養鶏を営む江口の車から、卵を盗んで売ろうとしたことがバレて、警察にしょっぴかれる。だが江口は訴えは出さないという。農家を営む礼次の親が賠償金を払ったのだ。3人は保釈され、それから江口とのつきあいが始まった。

江口は熊のような見てくれで、凄めば迫力もありそうな中年男だった。昔は浅草でテキ屋をやってたというが、江口を知る者は「あいつは心根が優しくてヤクザには向かん」と話した。

江口は昭三たちを怒るどころか、庇うそぶりまで見せ、釈放されたての3人に焼肉まで奢った。

半端者の3人に、若い頃の自分を重ねて見るのか、江口は若者3人とよくつるむようになる。

投網で川の鯉を捕ってみせると、若者たちは歓声を上げた。

江口の家はバラックのようだったが、彼には妻がいた。

枝美子という名で、美人だったが、少し「とろい」所があった。

枝美子は以前怪しげな料亭で働き、客を取らされていた。江口は枝美子を見初め、そんな環境から救い出したのだった。

だから貧相な生活ぶりであれ、枝美子はそんな江口の傍にいるだけでよかった。

江口は居酒屋で飲んだ後、若者3人を家に連れて来た。イタチに殺された鶏で、枝美子にスープを作らせ、昭三たちに振舞う。枝美子の表情には怯えの色が浮かんでいた。

夜ふとんに入り

「あの人たち嫌い、なんか怖い」

そんな枝美子を江口は抱いた。

枝美子は背中に爪を立て、終わった後も喘ぎは止まらなかった。

「おまえは本当にこれが好きなんだな」

江口は改めて愛しさが溢れてきた。

その夜は江口は妻とふたりで新しい投網を縫っていた。

昭三たち3人が「泰造さん、飲みに行こう!」と誘いに来た。

「今夜は行かないで」

枝美子はそう訴えたが

「男のつきあいなんじゃ」と江口は家を出る。

昭三が女友達を呼んで、江口にもあてがおうと思ってたが、あてが外れ、江口はしたたかに酔って、3人に介抱されて戻ってきた。家の外で大の字で眠りこける江口。

「なあ、あの嫁さん、やっちまうか」

「頭も弱そうだし、アレが好きだって話だぜ」

3人は家に上がりこみ、「ダンナが外に寝てるから」と奥の部屋にふとんを敷かせ、

その枝美子を背後から襲った。

青春映画のテイストだったのが、室田日出男が演じる江口が登場してからは、この夫婦の描写にフォーカスしていく。江口と枝美子のセックスの場面はよかった。

俺は何度も書いてるが、セックスシーンには退屈してしまうんだが、この場面は夫婦の情愛が伝わってくるようで、興奮するというより、ちょっと心が動かされる感じだった。

枝美子は3人に輪姦される最中に絶命してしまう。

なにが原因なのか3人にはわからず、気が動転するところに、酔いから醒めた江口が入ってくる。

3人は必死で言い訳もしたが、観念もしていた。「殺される」と思った。

だが江口は「さっさと出てけ!」と言う。

ふたりだけになった江口は、目を見開いたまま動かない枝美子を風呂に入れ、体を洗った。

礼次から事の次第を聞かされた祖母は、様子を見に行った。

すると風呂の中で、妻の死体を抱いて体を上下させてる江口を見た。

礼次の祖母は「泰造はいかれてしもうた!」と駆け戻ってきた。

3人は逮捕され、警察署で江口は妻の死因が心臓麻痺と聞かされた。

検死を行った医者によると、枝美子は心臓に持病があったと。

江口は「そうだったのか…」と呆然となった。

セックスの時、喘いでたのは、よかったからじゃなく、心臓が苦しかったのだ。

裁判で昭三には実刑、礼次と善作には執行猶予がついた。

半年後、江口は妻の写真を握ったまま、家の中でこと切れていた。

善作はガードの固かったガールフレンドとも結ばれ、青春を謳歌していた。

江口は妻を「とろい」と思ってたが、実は「とろい」というか「鈍い」のは自分の方だったのだ。

一緒に暮らし、セックスもしてるような間柄なのに、心臓が弱いことも気づかないのは、相当「鈍い」。

江口は粗暴な男ではないし、そういう「鈍い」男と「とろい」女が、片隅で肩寄せ合うように暮らしてる。

ありがちな映画であれば、そういう「とろさ」をピュアネスとして、あるいは聖性を象徴させたりして描くところなんだが、この映画はちがった。

江口が「鈍い」男でなければ、この悲劇は防げていたはずだ。

3人に妻を会わせた時に「こいつは心臓がちょっと弱いんだよ」とかひと言あれば、若者たちも無茶はしなかったろう。江口は悪い人間ではないが「鈍い」のだ。

それは江口と若者3人のつきあい方にも見られる。最初は「俺も昔はやんちゃでな」と3人に懐の深い所を見せて「泰造さん!」と慕われるようになる。

若者3人にしても「他の大人は気に食わないけど泰造さんはちがう」と思ってただろう。

だがつきあいが頻繁になれば、江口の暮らし向きもわかるし、昭三が「泰造さんに若い女を抱かせよう」とする時点で、主導権が若者側に移ってきてる。

師匠と弟子的な気分から「仲間」という、目線の位置が同じ高さになってるのだ。

枝美子を襲ったのも、「仲間に抱かせるくらいOKじゃないか」程度の気持ちになってただろう。

ここには若者とつるむ中年に対する、冷ややかな考察がある。

この映画の翌年1979年の秀作『十九歳の地図』の、本間優二と蟹江敬三の関係を連想した。

ともかくその江口を演じた室田日出男に尽きる。枝美子を風呂に入れる場面は涙出そうになった。

今回ロマンポルノを20本近く見たが、泣けるような思いに捉われたのはこの映画だけだ。

その枝美子を演じた黒沢のり子は、初めて見たが、いや不幸の影の刺し具合が半端ない表情で、圧倒的だったな。美人だし、肉感的だし、でもロマンポルノ出演はこの一作だけで、あとは一般映画やドラマに出てたんだね。

田中登監督は『(秘)色情めす市場』の時の芹明香もだけど、どうやって女優を見つけてくるのか、こんな演技を引き出せるのか、すごい人だね。

死んだ後、ずっと目を見開いたままで、風呂に入れられたりしてるんだが、よくまばたきもせずと、そんな所も感心してしまった。

2012年6月3日

舞台となってるのは、荒川中流域の架空の地方都市だ。1978年の映画だから、河川敷などはガンガン造成が進んでいて、話の中心となる3人の若者のうち、昭三はその建設現場で働いてる。

ここ近年、日本映画の潮流の一つとしてあるのが「北関東映画」というものだ。

『SR/サイタマのラッパー』シリーズや、『サウダーヂ』、『川の底からこんにちは』『ヒーロー・ショー』など、高い評価を得る作品が目立つ。

埼玉・群馬・茨城・栃木という、地理的かつメンタル的に、東京に近くて遠い、独特の風土が色濃くドラマに反映されている。

この映画はそれらの映画の源流にある風景を見てるような思いがした。

古尾谷雅人が演じる昭三は、窃盗の前科があり、職を転々としてる。東京での一人暮らしから早々に舞い戻ってきた。父親との折り合いは最悪だ。

20才の昭三の2コ下の礼次は家が農家で、適当に畑の手伝いをしてれば、食うには困らない。

二人は久々に礼次の先輩となる善作と会う。善作は勤め人をしてたが、やはり仕事が続かない。彼女はいるにはいるが、ガードが固い。

3人は荒川沿いの、この冴えない風景から脱け出すこともなく、燻り続けている。

映画では度々、線路を行き来する列車を映す。旅客列車や貨物列車、見てると同じ色合いの列車が映ることがない。さまざまな人や物や人生が、急き立てられるように、列車に運ばれて行くが、昭三たちの日常は停滞したままだ。

背の高い昭三は女にはモテるんで、高校時代の同級生の女友達を呼び出して、礼次や善作にあてがったりする。このあたりは青春映画の乗りで、登場人物たちが、やたら声を張ってセリフを言うのも、日テレでやってた「学園ドラマ」っぽくて、気恥ずかしい感じはある。

3人が悪ふざけで、河川敷で細々と養鶏を営む江口の車から、卵を盗んで売ろうとしたことがバレて、警察にしょっぴかれる。だが江口は訴えは出さないという。農家を営む礼次の親が賠償金を払ったのだ。3人は保釈され、それから江口とのつきあいが始まった。

江口は熊のような見てくれで、凄めば迫力もありそうな中年男だった。昔は浅草でテキ屋をやってたというが、江口を知る者は「あいつは心根が優しくてヤクザには向かん」と話した。

江口は昭三たちを怒るどころか、庇うそぶりまで見せ、釈放されたての3人に焼肉まで奢った。

半端者の3人に、若い頃の自分を重ねて見るのか、江口は若者3人とよくつるむようになる。

投網で川の鯉を捕ってみせると、若者たちは歓声を上げた。

江口の家はバラックのようだったが、彼には妻がいた。

枝美子という名で、美人だったが、少し「とろい」所があった。

枝美子は以前怪しげな料亭で働き、客を取らされていた。江口は枝美子を見初め、そんな環境から救い出したのだった。

だから貧相な生活ぶりであれ、枝美子はそんな江口の傍にいるだけでよかった。

江口は居酒屋で飲んだ後、若者3人を家に連れて来た。イタチに殺された鶏で、枝美子にスープを作らせ、昭三たちに振舞う。枝美子の表情には怯えの色が浮かんでいた。

夜ふとんに入り

「あの人たち嫌い、なんか怖い」

そんな枝美子を江口は抱いた。

枝美子は背中に爪を立て、終わった後も喘ぎは止まらなかった。

「おまえは本当にこれが好きなんだな」

江口は改めて愛しさが溢れてきた。

その夜は江口は妻とふたりで新しい投網を縫っていた。

昭三たち3人が「泰造さん、飲みに行こう!」と誘いに来た。

「今夜は行かないで」

枝美子はそう訴えたが

「男のつきあいなんじゃ」と江口は家を出る。

昭三が女友達を呼んで、江口にもあてがおうと思ってたが、あてが外れ、江口はしたたかに酔って、3人に介抱されて戻ってきた。家の外で大の字で眠りこける江口。

「なあ、あの嫁さん、やっちまうか」

「頭も弱そうだし、アレが好きだって話だぜ」

3人は家に上がりこみ、「ダンナが外に寝てるから」と奥の部屋にふとんを敷かせ、

その枝美子を背後から襲った。

青春映画のテイストだったのが、室田日出男が演じる江口が登場してからは、この夫婦の描写にフォーカスしていく。江口と枝美子のセックスの場面はよかった。

俺は何度も書いてるが、セックスシーンには退屈してしまうんだが、この場面は夫婦の情愛が伝わってくるようで、興奮するというより、ちょっと心が動かされる感じだった。

枝美子は3人に輪姦される最中に絶命してしまう。

なにが原因なのか3人にはわからず、気が動転するところに、酔いから醒めた江口が入ってくる。

3人は必死で言い訳もしたが、観念もしていた。「殺される」と思った。

だが江口は「さっさと出てけ!」と言う。

ふたりだけになった江口は、目を見開いたまま動かない枝美子を風呂に入れ、体を洗った。

礼次から事の次第を聞かされた祖母は、様子を見に行った。

すると風呂の中で、妻の死体を抱いて体を上下させてる江口を見た。

礼次の祖母は「泰造はいかれてしもうた!」と駆け戻ってきた。

3人は逮捕され、警察署で江口は妻の死因が心臓麻痺と聞かされた。

検死を行った医者によると、枝美子は心臓に持病があったと。

江口は「そうだったのか…」と呆然となった。

セックスの時、喘いでたのは、よかったからじゃなく、心臓が苦しかったのだ。

裁判で昭三には実刑、礼次と善作には執行猶予がついた。

半年後、江口は妻の写真を握ったまま、家の中でこと切れていた。

善作はガードの固かったガールフレンドとも結ばれ、青春を謳歌していた。

江口は妻を「とろい」と思ってたが、実は「とろい」というか「鈍い」のは自分の方だったのだ。

一緒に暮らし、セックスもしてるような間柄なのに、心臓が弱いことも気づかないのは、相当「鈍い」。

江口は粗暴な男ではないし、そういう「鈍い」男と「とろい」女が、片隅で肩寄せ合うように暮らしてる。

ありがちな映画であれば、そういう「とろさ」をピュアネスとして、あるいは聖性を象徴させたりして描くところなんだが、この映画はちがった。

江口が「鈍い」男でなければ、この悲劇は防げていたはずだ。

3人に妻を会わせた時に「こいつは心臓がちょっと弱いんだよ」とかひと言あれば、若者たちも無茶はしなかったろう。江口は悪い人間ではないが「鈍い」のだ。

それは江口と若者3人のつきあい方にも見られる。最初は「俺も昔はやんちゃでな」と3人に懐の深い所を見せて「泰造さん!」と慕われるようになる。

若者3人にしても「他の大人は気に食わないけど泰造さんはちがう」と思ってただろう。

だがつきあいが頻繁になれば、江口の暮らし向きもわかるし、昭三が「泰造さんに若い女を抱かせよう」とする時点で、主導権が若者側に移ってきてる。

師匠と弟子的な気分から「仲間」という、目線の位置が同じ高さになってるのだ。

枝美子を襲ったのも、「仲間に抱かせるくらいOKじゃないか」程度の気持ちになってただろう。

ここには若者とつるむ中年に対する、冷ややかな考察がある。

この映画の翌年1979年の秀作『十九歳の地図』の、本間優二と蟹江敬三の関係を連想した。

ともかくその江口を演じた室田日出男に尽きる。枝美子を風呂に入れる場面は涙出そうになった。

今回ロマンポルノを20本近く見たが、泣けるような思いに捉われたのはこの映画だけだ。

その枝美子を演じた黒沢のり子は、初めて見たが、いや不幸の影の刺し具合が半端ない表情で、圧倒的だったな。美人だし、肉感的だし、でもロマンポルノ出演はこの一作だけで、あとは一般映画やドラマに出てたんだね。

田中登監督は『(秘)色情めす市場』の時の芹明香もだけど、どうやって女優を見つけてくるのか、こんな演技を引き出せるのか、すごい人だね。

死んだ後、ずっと目を見開いたままで、風呂に入れられたりしてるんだが、よくまばたきもせずと、そんな所も感心してしまった。

2012年6月3日

マ・ドンソクのアシスト光る『ミッドナイトFM』 [映画マ行]

『ミッドナイトFM』

2010年の韓国製スリラーで、現在都内では「新宿武蔵野館」のみの単館公開となってる。

この映画に興味を惹かれたのは、深夜のラジオ番組の女性パーソナリティが、熱烈なリスナーの男に脅迫を受けるという設定だったから。しかもその番組は「映画音楽」を流してるのだ。

俺が学生時代の頃に、毎週聴いてたFMの番組に、映画音楽を扱う番組が二つあった。

関光男が案内役の、NHK-FMの「映画音楽特集」と、FM東京の「ナカウラ・スクリーン・ミュージック」。

こちらは映画評論家の「小森のおばちゃま」こと小森和子が案内役だった。

NHKの方はスクエアな感じで、淡々と曲が紹介されてった印象で、結構ここで初めて耳にした映画音楽も多かった。

FM東京の方は、あばちゃまのほのぼのした語りで、カジュアルな雰囲気があったね。

この映画では「映画音楽室」というラジオ番組名になってるが、これは架空の物ではなく、現在も韓国MBCラジオでオンエアされてる、実際の長寿番組なんだそう。

日本では1980年代以降、映画のテーマ曲というと、ミュージシャンが映画に提供した楽曲の方をイメージされるようになり、「スコア盤」と呼ばれる、インストゥルメンタル曲を収めたサントラ盤は、ほとんど売れなくなってしまった。映画音楽マニアが支えてるようなもんだ。

なので、韓国では未だに昔かたぎな「映画音楽」の番組が残ってるというのは、ちょっとうらやましい気もするね。

ラジオDJを主人公にした映画は過去に何作もあって、この映画の中でもタイトルが挙がってるが、この映画自体のヒントになってそうなのは、3本思いつく。

1本は『フィッシャー・キング』

過激な発言が売りのジェフ・ブリッジス演じるDJが「ヤッピーなんて殺しちまえ!」と叫んだのを真に受けたリスナーの男が、銃を乱射して7人を殺害してしまうという出だしだった。

もう1本は『トーク・レディオ』

実際のDJエリック・ボゴジアンが主演し、スタジオに電話をつないで、リスナーを挑発するような口調でまくしたて、命を狙われることになる。

最後の1本はクリント・イーストウッド主演・初監督作『恐怖のメロディ』

ジャズ番組に毎回「ミスティをかけて」とリクエストしてくる女性と、実際に会い、肉体関係を結んでしまったDJが、次第にそのストーカー的執念に脅かされていくという話だった。

スエが演じる人気ラジオパーソナリティのコ・ソニョンは、自らの番組「映画音楽室」の最終回の収録に臨んでいた。元はTVニュースのアンカー・ウーマンまで昇りつめた彼女だったが、凶悪犯の釈放に番組内で異を唱えたのがきっかけで、番組を降り、以来5年間ラジオに情熱を注いできた。

まろやかな落ち着いたソニョンの声にはファンも多く、リスナーをスタジオに招くコーナーのために、毎回のようにスタジオに顔を見せる、ストーカーまがいのドクテのような男もいる。

ソニョンは最終回にドクテみたいな男を番組に呼ぶつもりはなかった。

シングルマザーのソニョンには幼い娘ウンスがいる。娘は失語症で、その治療のため、アメリカに渡ることを決めてたのだ。

だが完璧な段取りで始めた番組の収録中に、ソニョンの携帯が鳴った。

「俺と一緒に番組を終わらせるんだ」

なんのイタズラ電話かと思うソニョンは、携帯の画面にライヴで送られてきた映像に目を疑う。

そこはソニョンの自宅だ。子守を頼んでいた妹のアヨンが縛られてる。怪我もしてるようだ。

さらに妹の子供もテープで巻かれ、横たわっている。

「俺の言う通りに番組を続けろ。逆らえばお前の家族の命はない」

ソニョンは気が動転したが、しかし画面の向こうに娘ウンスの姿は見えない。

「このことは誰にも言うな」

ドンスと名乗る男に言われたが、気が気ではないソニョンは、警察に自宅の様子を見てもらうよう要請を出す。

自宅を訪れた警官2人は、ドンスに迎え入れられる。

だが部屋で女性が縛られてるのを目撃した瞬間、背後からレンチで一撃され、もう一人も反撃する間もなく、止めを刺される。

ウンスは物陰に隠れていた。

ドンスはソニョンに娘がいることを知っており、妹のアヨンを問い詰める。

アヨンは「今は病院にいる」と嘘を言うが、足の小指を切断されてしまう。

警官を寄こした罰を映像で見せたドンスは、ソニョンに『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を流せと言った。

そして番組で以前それを流した時、しゃべった内容を再現しろと。

そんなこと憶えてるわけない。以前の収録テープも保管庫になかった。

明らかに様子がちがうソニョンを見て、熱烈リスナーのドクテは彼女の後をついてきてた。

そして彼女を困窮させてるのが、番組の内容に関することだと察する。

ドクテはおずおずと切り出した。それは以前ソニョンが『タクシー・ドライバー』について語ったこと、そのままだった。

ドクテは彼女の番組に関しては驚異の記憶力を有していたのだ。

なんとか内容を再現したソニョンは、ドンスの機嫌を取れたかに見えたが、番組の内容がおかしいと、プロデューサーがスタジオに乗り込んできて、『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を、勝手に代えてしまう。

流れたのは『スティング』のテーマ曲だった。

ソニョンはプロデューサーに殴りかかった。

「家族が殺されるのよ!」

スタジオにいたスタッフは何が起きているのか知ることとなった。

ドンスは妹をすでに手にかけたらしい。

ソニョンはプロデューサーに、移動中継車を出すよう頼んだ。

自分も殺されるかもしれないが、対決するより道はなかった。

そしてドクテも、関係者でもなんでもないんだが、一緒について行った。

ドンスを演じるユ・ジテのサイコぶりは見ものだが、一見キモヲタのリスナー、ドクテが実は頼りになる奴という展開はいい。

ドクテを演じるマ・ドンソクは、極楽とんぼの山本にそっくりなんだが、もともとドンスもドクテも熱烈なリスナーなわけだ。

それが片や誇大妄想の脅迫者に変貌し、片や熱烈で忠実なリスナーのままなのに、ソニョンにはストーカー呼ばわりされて、力になろうとしてるのに報われない。

「助けてあげようとしてるのに、なんで嫌うんですか!!」

このドクテの魂の叫びは映画一番のピーク地点だったね。

ドンスはなんで『タクシー・ドライバー』にこだわるのか?自分をトラヴィスだと思ってるからだ。

ソニョンがTVのニュースで「正義はないんですか」と言った、その言葉は自分に向けて発せられたと思った。

そしてラジオで『タクシー・ドライバー』の映画の内容に触れたソニョンが、

「トラヴィスの行為は英雄と呼べるもの」

と語ったことは、ドンスの行動を決定づけた。

ドンスは自分が「町のダニ」と映る人間たちを処刑し始めたのだ。

このあたりの、ラジオの発言を一方的に解釈して暴走するキャラ設定は、

『フィッシャー・キング』を連想させるのだ。

香港映画と同じに、子供を過酷な目に遭わせることでは人後に落ちない韓国映画だから、ソニョンの娘ウンスを演じる子役も健気なくらいに熱演していて、かなり無理がある展開も勢いで押し切ってく感じはある。

ただこれは突き詰めれば、ドンスとソニョンの間の因果に起因してる事件なわけで、それにしては周囲の人間たちに犠牲が出すぎる。

ソニョンが娘を取り返すため、なりふり構わない母親パワーを見せるのは、スエの熱演によって、充分に伝わりはするが、妹なんかただ酷い目に遭うためだけに出てきてるようなもんで、

「娘さえ無事なら結果オーライなのか?」という割り切れなさが残るのだ。

それにせっかくラジオ番組を題材にしてるのに、映画音楽もあまり流れないうちから、もう本題のサイコサスペンスに突入してしまうんで、そこが勿体ない。

同じ韓国映画なら1997年に、ハン・ソッキュがラジオ番組のディレクターを演じた『接続 ザ・コンタクト』のような、ラジオの収録風景をしっとり聴かせるような時間を、前半にとってほしかったな。

後半のバイカーまで絡めたカー・チェイスとか要らないでしょう。

2012年6月2日

2010年の韓国製スリラーで、現在都内では「新宿武蔵野館」のみの単館公開となってる。

この映画に興味を惹かれたのは、深夜のラジオ番組の女性パーソナリティが、熱烈なリスナーの男に脅迫を受けるという設定だったから。しかもその番組は「映画音楽」を流してるのだ。

俺が学生時代の頃に、毎週聴いてたFMの番組に、映画音楽を扱う番組が二つあった。

関光男が案内役の、NHK-FMの「映画音楽特集」と、FM東京の「ナカウラ・スクリーン・ミュージック」。

こちらは映画評論家の「小森のおばちゃま」こと小森和子が案内役だった。

NHKの方はスクエアな感じで、淡々と曲が紹介されてった印象で、結構ここで初めて耳にした映画音楽も多かった。

FM東京の方は、あばちゃまのほのぼのした語りで、カジュアルな雰囲気があったね。

この映画では「映画音楽室」というラジオ番組名になってるが、これは架空の物ではなく、現在も韓国MBCラジオでオンエアされてる、実際の長寿番組なんだそう。

日本では1980年代以降、映画のテーマ曲というと、ミュージシャンが映画に提供した楽曲の方をイメージされるようになり、「スコア盤」と呼ばれる、インストゥルメンタル曲を収めたサントラ盤は、ほとんど売れなくなってしまった。映画音楽マニアが支えてるようなもんだ。

なので、韓国では未だに昔かたぎな「映画音楽」の番組が残ってるというのは、ちょっとうらやましい気もするね。

ラジオDJを主人公にした映画は過去に何作もあって、この映画の中でもタイトルが挙がってるが、この映画自体のヒントになってそうなのは、3本思いつく。

1本は『フィッシャー・キング』

過激な発言が売りのジェフ・ブリッジス演じるDJが「ヤッピーなんて殺しちまえ!」と叫んだのを真に受けたリスナーの男が、銃を乱射して7人を殺害してしまうという出だしだった。

もう1本は『トーク・レディオ』

実際のDJエリック・ボゴジアンが主演し、スタジオに電話をつないで、リスナーを挑発するような口調でまくしたて、命を狙われることになる。

最後の1本はクリント・イーストウッド主演・初監督作『恐怖のメロディ』

ジャズ番組に毎回「ミスティをかけて」とリクエストしてくる女性と、実際に会い、肉体関係を結んでしまったDJが、次第にそのストーカー的執念に脅かされていくという話だった。

スエが演じる人気ラジオパーソナリティのコ・ソニョンは、自らの番組「映画音楽室」の最終回の収録に臨んでいた。元はTVニュースのアンカー・ウーマンまで昇りつめた彼女だったが、凶悪犯の釈放に番組内で異を唱えたのがきっかけで、番組を降り、以来5年間ラジオに情熱を注いできた。

まろやかな落ち着いたソニョンの声にはファンも多く、リスナーをスタジオに招くコーナーのために、毎回のようにスタジオに顔を見せる、ストーカーまがいのドクテのような男もいる。

ソニョンは最終回にドクテみたいな男を番組に呼ぶつもりはなかった。

シングルマザーのソニョンには幼い娘ウンスがいる。娘は失語症で、その治療のため、アメリカに渡ることを決めてたのだ。

だが完璧な段取りで始めた番組の収録中に、ソニョンの携帯が鳴った。

「俺と一緒に番組を終わらせるんだ」

なんのイタズラ電話かと思うソニョンは、携帯の画面にライヴで送られてきた映像に目を疑う。

そこはソニョンの自宅だ。子守を頼んでいた妹のアヨンが縛られてる。怪我もしてるようだ。

さらに妹の子供もテープで巻かれ、横たわっている。

「俺の言う通りに番組を続けろ。逆らえばお前の家族の命はない」

ソニョンは気が動転したが、しかし画面の向こうに娘ウンスの姿は見えない。

「このことは誰にも言うな」

ドンスと名乗る男に言われたが、気が気ではないソニョンは、警察に自宅の様子を見てもらうよう要請を出す。

自宅を訪れた警官2人は、ドンスに迎え入れられる。

だが部屋で女性が縛られてるのを目撃した瞬間、背後からレンチで一撃され、もう一人も反撃する間もなく、止めを刺される。

ウンスは物陰に隠れていた。

ドンスはソニョンに娘がいることを知っており、妹のアヨンを問い詰める。

アヨンは「今は病院にいる」と嘘を言うが、足の小指を切断されてしまう。

警官を寄こした罰を映像で見せたドンスは、ソニョンに『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を流せと言った。

そして番組で以前それを流した時、しゃべった内容を再現しろと。

そんなこと憶えてるわけない。以前の収録テープも保管庫になかった。

明らかに様子がちがうソニョンを見て、熱烈リスナーのドクテは彼女の後をついてきてた。

そして彼女を困窮させてるのが、番組の内容に関することだと察する。

ドクテはおずおずと切り出した。それは以前ソニョンが『タクシー・ドライバー』について語ったこと、そのままだった。

ドクテは彼女の番組に関しては驚異の記憶力を有していたのだ。

なんとか内容を再現したソニョンは、ドンスの機嫌を取れたかに見えたが、番組の内容がおかしいと、プロデューサーがスタジオに乗り込んできて、『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を、勝手に代えてしまう。

流れたのは『スティング』のテーマ曲だった。

ソニョンはプロデューサーに殴りかかった。

「家族が殺されるのよ!」

スタジオにいたスタッフは何が起きているのか知ることとなった。

ドンスは妹をすでに手にかけたらしい。

ソニョンはプロデューサーに、移動中継車を出すよう頼んだ。

自分も殺されるかもしれないが、対決するより道はなかった。

そしてドクテも、関係者でもなんでもないんだが、一緒について行った。

ドンスを演じるユ・ジテのサイコぶりは見ものだが、一見キモヲタのリスナー、ドクテが実は頼りになる奴という展開はいい。

ドクテを演じるマ・ドンソクは、極楽とんぼの山本にそっくりなんだが、もともとドンスもドクテも熱烈なリスナーなわけだ。

それが片や誇大妄想の脅迫者に変貌し、片や熱烈で忠実なリスナーのままなのに、ソニョンにはストーカー呼ばわりされて、力になろうとしてるのに報われない。

「助けてあげようとしてるのに、なんで嫌うんですか!!」

このドクテの魂の叫びは映画一番のピーク地点だったね。

ドンスはなんで『タクシー・ドライバー』にこだわるのか?自分をトラヴィスだと思ってるからだ。

ソニョンがTVのニュースで「正義はないんですか」と言った、その言葉は自分に向けて発せられたと思った。

そしてラジオで『タクシー・ドライバー』の映画の内容に触れたソニョンが、

「トラヴィスの行為は英雄と呼べるもの」

と語ったことは、ドンスの行動を決定づけた。

ドンスは自分が「町のダニ」と映る人間たちを処刑し始めたのだ。

このあたりの、ラジオの発言を一方的に解釈して暴走するキャラ設定は、

『フィッシャー・キング』を連想させるのだ。

香港映画と同じに、子供を過酷な目に遭わせることでは人後に落ちない韓国映画だから、ソニョンの娘ウンスを演じる子役も健気なくらいに熱演していて、かなり無理がある展開も勢いで押し切ってく感じはある。

ただこれは突き詰めれば、ドンスとソニョンの間の因果に起因してる事件なわけで、それにしては周囲の人間たちに犠牲が出すぎる。

ソニョンが娘を取り返すため、なりふり構わない母親パワーを見せるのは、スエの熱演によって、充分に伝わりはするが、妹なんかただ酷い目に遭うためだけに出てきてるようなもんで、

「娘さえ無事なら結果オーライなのか?」という割り切れなさが残るのだ。

それにせっかくラジオ番組を題材にしてるのに、映画音楽もあまり流れないうちから、もう本題のサイコサスペンスに突入してしまうんで、そこが勿体ない。

同じ韓国映画なら1997年に、ハン・ソッキュがラジオ番組のディレクターを演じた『接続 ザ・コンタクト』のような、ラジオの収録風景をしっとり聴かせるような時間を、前半にとってほしかったな。

後半のバイカーまで絡めたカー・チェイスとか要らないでしょう。

2012年6月2日

銃声の鳴らないナチス占領下の悲劇 [映画ア行]

『ある秘密』

渋谷の「イメージフォーラム」で特集上映されてた、「フランス映画未公開傑作選」3作品の内の、クロード・ミレール監督による2007年作。

他の2作はまだ見てないが、この映画に関しては「傑作」の名に恥じないと思う。

尚この特集上映は、6月2日(土)から6月15日(金)まで、横浜・黄金町の「シネマ・ジャック」でも開催される。

1950年代のフランス。7才の少年フランソワが物語の中心にいる。

映画はそこから1980年代の、すでに妻子を持つフランソワの「現在」と、彼の両親にまつわる秘密が語られる、第2次大戦下の時代を行きつ戻りつ描かれていく。

非常に緻密に脚本が作られており、伏線となる要素も多いので、できれば2度見た方が深く味わえると思う。俺はそうした。

同じ映画を2度見るのは面倒という向きは、最初の方の登場人物の細かい表情や、感情のニュアンスに集中しておくといい。映画を見終わって思い返した時、合点がいくからだ。

7才のフランソワは、元体操選手の父親マキシムと、水泳の「飛び込み」の優勝経験を持つ母親タニアとの間に生まれたが、出産時は未熟児で、父親マキシムは落胆を露わにした。

身体は丈夫にはならず、父親は優しい眼差しを向けることはなかった。フランソワの懐妊に「うっかりした」とまで言うのだった。

母親タニアは優しかったが、フランソワが屋根裏で古いクマのぬいぐるみを見つけると、表情が険しくなった。

フランソワはそんな両親への負い目から、いつしか「空想の兄」の存在を見るようになっていた。

兄は運動神経が抜群だった。

食事のテーブルには、自分の隣に兄の分を用意し、父親からは激しく叱責された。

「家族は3人しかいないんだ!」

家に居所がないフランソワは、向かいのルイズの店で時間を過ごした。ルイズは両親と同じくらいの年齢で、マッサージ店を経営する独身女性。

「ひとりで寂しくないの?」

「じゃあフランソワ、結婚してくれる?」

「僕、面食いなんだ」

ルイズはフランソワを我が子のように愛情持って接した。

14才になったフランソワは学校で、ナチスの強制収容所に、ユダヤ人たちの死体の山が築かれる記録フィルムを見せられる。隣りで見てた同級生は「ユダヤの豚野郎どもだ」などと、フランソワに耳打ちする。

フランソワは激昂して、殴りかかった。彼は自分がユダヤ人であることを学校では明らかにしてなかった。

両親からそんなことをする必要はないと言われてたからだ。

フランソワは両親には喧嘩の理由を言わなかったが、父親マキシムが時折ぬいぐるみを手にしては物思いに耽るのを見て、両親の過去には何かあると気づき始めた。

フランソワはそれを隣人ルイズから聞きだそうとした。ルイズは重い口を開いた。

ナチスドイツの勢力が東ヨーロッパに迫ろうという時代。父親マキシムと、母親タニアは出会った。

だがその時は互いに別の伴侶がいたのだ。

マキシムは同じユダヤ人のアンナと結婚し、その披露宴に現れたのが、アンナの兄と、その妻のタニアだった。

マキシムは新妻が傍にいるにも係わらず、タニアに視線を投げかけた。彼女が同じアスリートであることも、関心をいやました。

ナチスは極端な民族主義を敷いていて、ユダヤ人は迫害されると噂は流れていたが、マキシムは気に留めなかった。ヒトラーはスポーツで民族意識を鼓舞しようとしてたので、人種に寄らず、スポーツ選手は尊ばれると思いこんでいた。

自分はユダヤ人である前に、フランス人であり、スポーツ選手なのだと。

マキシムとアンナの間にはほどなく男の子が誕生した。シモンと名づけられ、運動神経は父親譲りで、周りの誰からも愛された。

タニアの夫は戦地へ赴き、帰還のめどは立たず、タニアはたびたびマキシム夫婦のもとに現れた。

マキシムとタニアがさりげなく交わす視線に、アンナも気づいた。マキシムの妹エステルも、タニアの無神経さに苛立っていた。

だがルイズはタニアに悪い感情は持てなかった。彼女は金髪でスタイルもよく、男の視線を釘付けにするのも無理ないと思ってたからだ。

アスリートらしく、物の考え方もはっきりしてた。

ナチスの影はヨーロッパ全体を覆うようになり、フランスに暮らすユダヤ人にも、胸に「ダビデの星」を縫い付けることが義務づけられた。アンナがシモンの服の胸に縫い付けるのを見て、マキシムは

「俺の息子にこんな物はつけさせない」と怒った。

やがて一家は迫害を逃れて田舎へと移ることになる。

マキシムが疎開先の様子を探るため、ひと足先に出発し、すぐ後でタニアも合流した。

ふたりはすでに互いの気持ちは察し合っていた。

アンナと息子のシモン、それにルイズとエステルも、ユダヤ人以外の、偽造した身分証を持って、疎開先へと向かった。

だがマキシムたちが待つ疎開先の村に着いたのは、ルイズとエステルだけだった。

ルイズは事の次第をマキシムに告げた。

途中でアンナと息子のシモンだけが、憲兵に捕らわれたのだ。

ユダヤ人は収容所に送られるだろう。マキシムはそれから口を開かなくなった。

ルイズはマキシムに、なぜそんな事態になったのか、その真実は告げてなかった。それはあまりに残酷だったからだ。

だが14才のフランソワにはすべてを話した。

フランソワは、父親が自分に向ける視線の意味を理解できたような気がした。

成人し、妻子を持ったフランソワは、カウンセラーとして働いていた。心の病気を抱えた子供たちに、寄り添うような毎日を送っている。

ユダヤ人がナチスによって迫害を受ける時代を背景にしながら、ここには血や暴力は表立って描かれない。

フランソワの父親マキシムの人物像が興味深く描かれてる。

彼は迫害される存在であるユダヤ人ではなく、むしろナチスに同化しようという考え方のユダヤ人だった。

体操選手として有能であった彼は、「ベルリン・オリンピック」の記録映像などを見て、アスリートはナチスに敬意を払われると思っていた。

マキシムがタニアにひと目惚れしたのは、彼女が同じアスリートであるということと、彼女の見た目が「ユダヤ的」ではなく、その金髪や水泳による、広い肩幅が「ゲルマン」の女性を思わせたからかも知れない。

ゲルマン的美女に惹かれたことが、妻のアンナとなにより溺愛した息子のシモンを失う原因を作ったにも係わらず、その後タニアと再婚し、待望の男の子を授かるも、未熟児であることが許せなかった。

自分の考え方が招いた悲劇から学ぶこともできず、自分の息子が未熟(劣った存在)だということに失望する。

つまりは、マキシムはユダヤ人でありながら、その思想まで、ナチスの「優性思想」に染まったような人物になってしまったというわけだ。

ひ弱な少年を主人公にした映画は、いい映画になる。

『スタンド・バイ・ミー』がいい例だ。あれはリヴァー・フェニックスが主役のようなイメージ持たれてるが、話の中心にいるのは、ウィル・ウィートン演じるひ弱な少年だ。

彼がこの『ある秘密』のフランソワと奇しくも似てるのは、同じように「長男」が先に死んでおり、父親から「お前が代わりに死ねばよかった」と言われるような夢を見るくらいに、スポイルされてるという設定だった所だ。

成人したフランソワをマチュー・アマルニックが演じてるんだが、7才のフランソワ、14才のフランソワ、それぞれの少年の面影がつながっていて、自然にマチュー・アマルニックになる、このキャスティングは見事なもんだった。

あとは女優に見応えがあって、タニアを演じるセシル・ドゥ・フランスの、金髪と小麦色の肌の美しさと、セパレーツの水着のボディライン。美貌からくる自信を漲らせた女性像が眩しい。

アンナを演じたリュドヴィーヌ・サニエは、あの鮮烈だった『スイミング・プール』から3年後の映画となるが、夫への不信から情緒不安定になってく若い母親を、細かいひび割れが「ピキピキ」と音を立てて広がってくように演じている。

俺が一番印象に焼きついたのは、隣人ルイズを演じるジュリー・ドゥパルデューの表情演技だ。

非常に立ち位置の難しい役どころだと思うのだ。

ルイズはフランソワの一家の人間ではない。隣人として長くつきあってる。

だがもう家族同然に受け入れられてもいる。彼女は自分の人生よりも、マキシム夫婦たちの人生の方にコミットしてるようだ。

彼女がフランソワを愛するのも、フランソワの空想上ではなく、実際の長男だったシモンの一件があったからでもあり、父親マキシムの気持ちも、フランソワの気持ちも両方わかるからでもある。

だがもうひとつ彼女は表には出さないが、タニアの事が秘かに好きなのかも知れない。

ルイズは、フランソワの後から店にやってきた母親タニアにもマッサージする場面があるが、その手つきはとても愛おし気だった。

普通ならアンナとシモンの真相を知ってるわけだし、その要因にもなったタニアと、彼女がマキシムの間にもうけたフランソワには複雑な感情が沸いてもいい筈だ。

まあこれはなんでも「ビアン設定」に持っていきたがる俺の推測に過ぎないんだが。

マキシム夫婦たちに寄り添うような人生を送る、ルイズという女性の内面を、なにか含みを持たせたような表情で演じるジュリー・ドゥパルデューに、言いようのない「せつなさ」を感じてしまったのだ。

クロード・ミレール監督作は、シャルロット・ゲンズブールの少女時代の2作以来、ほんと久々に見たのだが、簡潔だし、でも艶かしい肌合いもあるし、音楽も含め過剰な部分もなく、それでもまったく飽きさせない。

成人したフランソワが、アンナとシモンの結末をつきとめるエピローグの、静かに込み上げてくるような余韻に至るまで、熟練の技とはこのことだ。

2012年6月1日

渋谷の「イメージフォーラム」で特集上映されてた、「フランス映画未公開傑作選」3作品の内の、クロード・ミレール監督による2007年作。

他の2作はまだ見てないが、この映画に関しては「傑作」の名に恥じないと思う。

尚この特集上映は、6月2日(土)から6月15日(金)まで、横浜・黄金町の「シネマ・ジャック」でも開催される。

1950年代のフランス。7才の少年フランソワが物語の中心にいる。

映画はそこから1980年代の、すでに妻子を持つフランソワの「現在」と、彼の両親にまつわる秘密が語られる、第2次大戦下の時代を行きつ戻りつ描かれていく。

非常に緻密に脚本が作られており、伏線となる要素も多いので、できれば2度見た方が深く味わえると思う。俺はそうした。

同じ映画を2度見るのは面倒という向きは、最初の方の登場人物の細かい表情や、感情のニュアンスに集中しておくといい。映画を見終わって思い返した時、合点がいくからだ。

7才のフランソワは、元体操選手の父親マキシムと、水泳の「飛び込み」の優勝経験を持つ母親タニアとの間に生まれたが、出産時は未熟児で、父親マキシムは落胆を露わにした。

身体は丈夫にはならず、父親は優しい眼差しを向けることはなかった。フランソワの懐妊に「うっかりした」とまで言うのだった。

母親タニアは優しかったが、フランソワが屋根裏で古いクマのぬいぐるみを見つけると、表情が険しくなった。

フランソワはそんな両親への負い目から、いつしか「空想の兄」の存在を見るようになっていた。

兄は運動神経が抜群だった。

食事のテーブルには、自分の隣に兄の分を用意し、父親からは激しく叱責された。

「家族は3人しかいないんだ!」

家に居所がないフランソワは、向かいのルイズの店で時間を過ごした。ルイズは両親と同じくらいの年齢で、マッサージ店を経営する独身女性。

「ひとりで寂しくないの?」

「じゃあフランソワ、結婚してくれる?」

「僕、面食いなんだ」

ルイズはフランソワを我が子のように愛情持って接した。

14才になったフランソワは学校で、ナチスの強制収容所に、ユダヤ人たちの死体の山が築かれる記録フィルムを見せられる。隣りで見てた同級生は「ユダヤの豚野郎どもだ」などと、フランソワに耳打ちする。

フランソワは激昂して、殴りかかった。彼は自分がユダヤ人であることを学校では明らかにしてなかった。

両親からそんなことをする必要はないと言われてたからだ。

フランソワは両親には喧嘩の理由を言わなかったが、父親マキシムが時折ぬいぐるみを手にしては物思いに耽るのを見て、両親の過去には何かあると気づき始めた。

フランソワはそれを隣人ルイズから聞きだそうとした。ルイズは重い口を開いた。

ナチスドイツの勢力が東ヨーロッパに迫ろうという時代。父親マキシムと、母親タニアは出会った。

だがその時は互いに別の伴侶がいたのだ。

マキシムは同じユダヤ人のアンナと結婚し、その披露宴に現れたのが、アンナの兄と、その妻のタニアだった。

マキシムは新妻が傍にいるにも係わらず、タニアに視線を投げかけた。彼女が同じアスリートであることも、関心をいやました。

ナチスは極端な民族主義を敷いていて、ユダヤ人は迫害されると噂は流れていたが、マキシムは気に留めなかった。ヒトラーはスポーツで民族意識を鼓舞しようとしてたので、人種に寄らず、スポーツ選手は尊ばれると思いこんでいた。

自分はユダヤ人である前に、フランス人であり、スポーツ選手なのだと。

マキシムとアンナの間にはほどなく男の子が誕生した。シモンと名づけられ、運動神経は父親譲りで、周りの誰からも愛された。

タニアの夫は戦地へ赴き、帰還のめどは立たず、タニアはたびたびマキシム夫婦のもとに現れた。

マキシムとタニアがさりげなく交わす視線に、アンナも気づいた。マキシムの妹エステルも、タニアの無神経さに苛立っていた。

だがルイズはタニアに悪い感情は持てなかった。彼女は金髪でスタイルもよく、男の視線を釘付けにするのも無理ないと思ってたからだ。

アスリートらしく、物の考え方もはっきりしてた。

ナチスの影はヨーロッパ全体を覆うようになり、フランスに暮らすユダヤ人にも、胸に「ダビデの星」を縫い付けることが義務づけられた。アンナがシモンの服の胸に縫い付けるのを見て、マキシムは

「俺の息子にこんな物はつけさせない」と怒った。

やがて一家は迫害を逃れて田舎へと移ることになる。

マキシムが疎開先の様子を探るため、ひと足先に出発し、すぐ後でタニアも合流した。

ふたりはすでに互いの気持ちは察し合っていた。

アンナと息子のシモン、それにルイズとエステルも、ユダヤ人以外の、偽造した身分証を持って、疎開先へと向かった。

だがマキシムたちが待つ疎開先の村に着いたのは、ルイズとエステルだけだった。

ルイズは事の次第をマキシムに告げた。

途中でアンナと息子のシモンだけが、憲兵に捕らわれたのだ。

ユダヤ人は収容所に送られるだろう。マキシムはそれから口を開かなくなった。

ルイズはマキシムに、なぜそんな事態になったのか、その真実は告げてなかった。それはあまりに残酷だったからだ。

だが14才のフランソワにはすべてを話した。

フランソワは、父親が自分に向ける視線の意味を理解できたような気がした。

成人し、妻子を持ったフランソワは、カウンセラーとして働いていた。心の病気を抱えた子供たちに、寄り添うような毎日を送っている。

ユダヤ人がナチスによって迫害を受ける時代を背景にしながら、ここには血や暴力は表立って描かれない。

フランソワの父親マキシムの人物像が興味深く描かれてる。

彼は迫害される存在であるユダヤ人ではなく、むしろナチスに同化しようという考え方のユダヤ人だった。

体操選手として有能であった彼は、「ベルリン・オリンピック」の記録映像などを見て、アスリートはナチスに敬意を払われると思っていた。

マキシムがタニアにひと目惚れしたのは、彼女が同じアスリートであるということと、彼女の見た目が「ユダヤ的」ではなく、その金髪や水泳による、広い肩幅が「ゲルマン」の女性を思わせたからかも知れない。

ゲルマン的美女に惹かれたことが、妻のアンナとなにより溺愛した息子のシモンを失う原因を作ったにも係わらず、その後タニアと再婚し、待望の男の子を授かるも、未熟児であることが許せなかった。

自分の考え方が招いた悲劇から学ぶこともできず、自分の息子が未熟(劣った存在)だということに失望する。

つまりは、マキシムはユダヤ人でありながら、その思想まで、ナチスの「優性思想」に染まったような人物になってしまったというわけだ。

ひ弱な少年を主人公にした映画は、いい映画になる。

『スタンド・バイ・ミー』がいい例だ。あれはリヴァー・フェニックスが主役のようなイメージ持たれてるが、話の中心にいるのは、ウィル・ウィートン演じるひ弱な少年だ。

彼がこの『ある秘密』のフランソワと奇しくも似てるのは、同じように「長男」が先に死んでおり、父親から「お前が代わりに死ねばよかった」と言われるような夢を見るくらいに、スポイルされてるという設定だった所だ。

成人したフランソワをマチュー・アマルニックが演じてるんだが、7才のフランソワ、14才のフランソワ、それぞれの少年の面影がつながっていて、自然にマチュー・アマルニックになる、このキャスティングは見事なもんだった。

あとは女優に見応えがあって、タニアを演じるセシル・ドゥ・フランスの、金髪と小麦色の肌の美しさと、セパレーツの水着のボディライン。美貌からくる自信を漲らせた女性像が眩しい。

アンナを演じたリュドヴィーヌ・サニエは、あの鮮烈だった『スイミング・プール』から3年後の映画となるが、夫への不信から情緒不安定になってく若い母親を、細かいひび割れが「ピキピキ」と音を立てて広がってくように演じている。

俺が一番印象に焼きついたのは、隣人ルイズを演じるジュリー・ドゥパルデューの表情演技だ。

非常に立ち位置の難しい役どころだと思うのだ。

ルイズはフランソワの一家の人間ではない。隣人として長くつきあってる。

だがもう家族同然に受け入れられてもいる。彼女は自分の人生よりも、マキシム夫婦たちの人生の方にコミットしてるようだ。

彼女がフランソワを愛するのも、フランソワの空想上ではなく、実際の長男だったシモンの一件があったからでもあり、父親マキシムの気持ちも、フランソワの気持ちも両方わかるからでもある。

だがもうひとつ彼女は表には出さないが、タニアの事が秘かに好きなのかも知れない。

ルイズは、フランソワの後から店にやってきた母親タニアにもマッサージする場面があるが、その手つきはとても愛おし気だった。

普通ならアンナとシモンの真相を知ってるわけだし、その要因にもなったタニアと、彼女がマキシムの間にもうけたフランソワには複雑な感情が沸いてもいい筈だ。

まあこれはなんでも「ビアン設定」に持っていきたがる俺の推測に過ぎないんだが。

マキシム夫婦たちに寄り添うような人生を送る、ルイズという女性の内面を、なにか含みを持たせたような表情で演じるジュリー・ドゥパルデューに、言いようのない「せつなさ」を感じてしまったのだ。

クロード・ミレール監督作は、シャルロット・ゲンズブールの少女時代の2作以来、ほんと久々に見たのだが、簡潔だし、でも艶かしい肌合いもあるし、音楽も含め過剰な部分もなく、それでもまったく飽きさせない。

成人したフランソワが、アンナとシモンの結末をつきとめるエピローグの、静かに込み上げてくるような余韻に至るまで、熟練の技とはこのことだ。

2012年6月1日

ロマポル⑧芹明香、芹明香と連呼したい [生きつづけるロマンポルノ]

『(秘)色情めす市場』

田中登監督による、1974年の「モノクロ」作。大阪西成のあいりん地区で、ほぼゲリラ撮影で貫徹されたという。

通天閣からカメラが下界に降りていき、ドヤの入り組んだ坂道に入りこみ、アーチ状にしつらえた階段にふたりの女が腰掛けてる。母と娘という設定だ。

母親を演じる花柳幻舟は、まあ当時の女優という雰囲気なんだが、手前に映る芹明香の佇まいというのが、まったく時代を感じさせない。

「今風」というより、なにか「タイムレス」な感じなのだ。

そこにまず驚く。こんな女優がいたのかと。

芹明香が演じるトメは、このドヤ街で売春婦をしてる。母親も同じ稼業だ。

トメには父親の違う弟がいる。

多分、父親が誰かもわからないのだろう。実夫という名の弟は精薄だが、身体は十代後半の成長を示してるから、性欲はある。

トメの胸に吸い付いたり、下着越しに股間に顔を埋めたりして、言葉にならないうめき声を上げてる。

トメは客に抱かれてる時も、普段街を歩く時も、人と話をする時も、まったくの無表情だが、弟の顔を体に埋めてやってる時だけは、表情が和らいでる。

とにかく「どんづまり」の世界に生きて、だがここから抜け出そうという気概があるわけでなく、だが売春の元締めに対しても、なんらへつらう様子もない。

全身から発せられる「だから何?」という空気。

女によるハードボイルドの極北にいるんじゃないのか。

母親が「こんな年寄りよこしやがって」と客からクレームつけられると、平然とチェンジに現れる。

そそくさと服を着る母親に「闇夜の夜もあるんやで」とメンチ切られてる。

もうどんな親子だよ。

その母親が妊娠(またしても)してしまい、堕ろす金を都合してくれと言われても、トメは

「ウチんときみたいに、また路地で産み落とせばいいやんか」

と言い放つ。もうどんな親子だよ。

トメと同じアパートにやってくるのが、宮下順子演じる文江。彼氏がいるんだが、金がないんで、文江が売春して稼ぐことに。

だが大人のオモチャを売ってる地元のヤクザに気に入られ、自分の女にさせられてしまう。

彼氏には文江を奪い返す気迫もなく、ヤクザに「これを代わりにしろ」と、ダッチワイフをあてがわれる。しかも穴が開いてて、ガスで膨らませても、空気が漏れる。

彼氏は文江とヤクザの後を、ダッチワイフ抱えて尾け回すしかない。

解体された煙突跡の中で、ようやく彼氏はマッチに火を点け「文江を返せ」と。ヤクザはそのマッチを奪って、タバコをふかし、文江をまさぐる。

捨てたマッチがダッチワイフに引火し、爆発。煙突跡から大きな噴煙が巻き上がる。

すごい、このあっけなさ。宮下順子救いがない。

トメは実夫のいきり立った一物を、手ぬぐいでくるんでしごいてやる。

その時の実夫の表情を見上げるトメの顔。

その芹明香の顔は聖母だよ、菩薩だよ。

母親が客の男に殴る蹴るの暴行を受け、流産する様子を真近で見たトメ。

トメは実夫とついに一線を越える。

「好きなようにしたらええ、ウチはゴム人形なんやから」

姉と一線を越えてしまった実夫は、不意にドヤを抜け出す。多分初めて見る「外界」

ここで映画はカラーとなる。

実夫は大事に育てているニワトリに縄をつけて、大阪の雑踏をさまよう。

いつしか通天閣に辿り着くと、一心不乱に階段を上る。ドヤ街を一望できる高さまで上った時、ニワトリを解放そうとするが、飛ぶことのできないニワトリは、縄を首にくくられたままだ。

実夫の後を追ったトメは、通天閣にその姿を見た。

だがそれは幻だったのか。実夫は西成の商店街の一角で、首を括って死んでいた。

商店街の店はすべてシャッターを下ろし、まったく人影もない。

もう実夫がいなくなったら、この街には誰も見えなくなった。

トメはそうつぶやいた。

絶望すら感じていないような日常の中で、唯一実感のこもる存在だった弟の死。

実夫がドヤを抜け出して通天閣から見た風景は、体を一つに重ねたトメの魂が見たものだったのか?

再び映画はモノクロに転じ、トメが客をとる日常が繰り返される。

空き地でスカートをはためかせ、くるくると回るトメ。

回転の止むことのない無間地獄のように。

ロマンポルノを見に映画館に入った客が、これを見て普通に興奮とかできたんだろうか?

男と女がまぐわってる描写よりも、ドヤの殺伐感とか、ヒロインのキャラクターの強さとかが、明らかに画面を圧してるんだが。

にしても芹明香だ。ほんと今頃になって言うのもなんだが、俺にとっては「発見」としか言いようがないんだからしょうがない。

もし70年代の日本映画のヒロインを5人挙げろと言われたら、真っ先に挙げるよ。

あとの4人は今すぐには浮かばんけど。

俺はこの映画を見ていて、なにかに似てるなあと漠然と思ってたんだが、うちに帰って思い出した。

1988年製作のインディーズ映画『追悼のざわめき』だ。

もう誰かがすでに指摘してるかもしれないが、『追悼のざわめき』も西成でロケした(多分ゲリラ的に)モノクロ映画なのだ。

特にトメと弟の関係性が、インスパイアの元となってるんじゃないか?

この映画にも兄と妹が近親相姦に及ぶ描写がある。兄は妹を殺して、その肉を食べてしまうんだが。その後、兄は妹を再現しようとして、マネキンの股間をくり抜く。そして女性を殺しては局部を切り取って、マネキンに埋め込んでるのだ。

そのマネキンの存在を知ったホームレスが勝手に使ってしまう。怒った兄は、マネキンの局部に刃物を仕込んでおき、ホームレスは挿入すると「グギャ~ッ!」って描写があったな。

俺は『追悼のざわめき』は初公開の時に「中野武蔵野ホール」で見てる。細長いパンフも買った。

とにかくタブーを全部ぶちまけてやるというような姿勢で作られてる映画だった。

ダッチワイフとマネキンの類似性とか、『追悼のざわめき』の中で、廃墟のビルに放火して、本物の消防車が出動してくる場面を映してるんだが、ここなんかは、解体された煙突跡の爆発場面を模してるように感じた。

2012年5月31日

田中登監督による、1974年の「モノクロ」作。大阪西成のあいりん地区で、ほぼゲリラ撮影で貫徹されたという。

通天閣からカメラが下界に降りていき、ドヤの入り組んだ坂道に入りこみ、アーチ状にしつらえた階段にふたりの女が腰掛けてる。母と娘という設定だ。

母親を演じる花柳幻舟は、まあ当時の女優という雰囲気なんだが、手前に映る芹明香の佇まいというのが、まったく時代を感じさせない。

「今風」というより、なにか「タイムレス」な感じなのだ。

そこにまず驚く。こんな女優がいたのかと。

芹明香が演じるトメは、このドヤ街で売春婦をしてる。母親も同じ稼業だ。

トメには父親の違う弟がいる。

多分、父親が誰かもわからないのだろう。実夫という名の弟は精薄だが、身体は十代後半の成長を示してるから、性欲はある。

トメの胸に吸い付いたり、下着越しに股間に顔を埋めたりして、言葉にならないうめき声を上げてる。

トメは客に抱かれてる時も、普段街を歩く時も、人と話をする時も、まったくの無表情だが、弟の顔を体に埋めてやってる時だけは、表情が和らいでる。

とにかく「どんづまり」の世界に生きて、だがここから抜け出そうという気概があるわけでなく、だが売春の元締めに対しても、なんらへつらう様子もない。

全身から発せられる「だから何?」という空気。

女によるハードボイルドの極北にいるんじゃないのか。

母親が「こんな年寄りよこしやがって」と客からクレームつけられると、平然とチェンジに現れる。

そそくさと服を着る母親に「闇夜の夜もあるんやで」とメンチ切られてる。

もうどんな親子だよ。

その母親が妊娠(またしても)してしまい、堕ろす金を都合してくれと言われても、トメは

「ウチんときみたいに、また路地で産み落とせばいいやんか」

と言い放つ。もうどんな親子だよ。

トメと同じアパートにやってくるのが、宮下順子演じる文江。彼氏がいるんだが、金がないんで、文江が売春して稼ぐことに。

だが大人のオモチャを売ってる地元のヤクザに気に入られ、自分の女にさせられてしまう。

彼氏には文江を奪い返す気迫もなく、ヤクザに「これを代わりにしろ」と、ダッチワイフをあてがわれる。しかも穴が開いてて、ガスで膨らませても、空気が漏れる。

彼氏は文江とヤクザの後を、ダッチワイフ抱えて尾け回すしかない。

解体された煙突跡の中で、ようやく彼氏はマッチに火を点け「文江を返せ」と。ヤクザはそのマッチを奪って、タバコをふかし、文江をまさぐる。

捨てたマッチがダッチワイフに引火し、爆発。煙突跡から大きな噴煙が巻き上がる。

すごい、このあっけなさ。宮下順子救いがない。

トメは実夫のいきり立った一物を、手ぬぐいでくるんでしごいてやる。

その時の実夫の表情を見上げるトメの顔。

その芹明香の顔は聖母だよ、菩薩だよ。

母親が客の男に殴る蹴るの暴行を受け、流産する様子を真近で見たトメ。

トメは実夫とついに一線を越える。

「好きなようにしたらええ、ウチはゴム人形なんやから」

姉と一線を越えてしまった実夫は、不意にドヤを抜け出す。多分初めて見る「外界」

ここで映画はカラーとなる。

実夫は大事に育てているニワトリに縄をつけて、大阪の雑踏をさまよう。

いつしか通天閣に辿り着くと、一心不乱に階段を上る。ドヤ街を一望できる高さまで上った時、ニワトリを解放そうとするが、飛ぶことのできないニワトリは、縄を首にくくられたままだ。

実夫の後を追ったトメは、通天閣にその姿を見た。

だがそれは幻だったのか。実夫は西成の商店街の一角で、首を括って死んでいた。

商店街の店はすべてシャッターを下ろし、まったく人影もない。

もう実夫がいなくなったら、この街には誰も見えなくなった。

トメはそうつぶやいた。

絶望すら感じていないような日常の中で、唯一実感のこもる存在だった弟の死。

実夫がドヤを抜け出して通天閣から見た風景は、体を一つに重ねたトメの魂が見たものだったのか?

再び映画はモノクロに転じ、トメが客をとる日常が繰り返される。

空き地でスカートをはためかせ、くるくると回るトメ。

回転の止むことのない無間地獄のように。

ロマンポルノを見に映画館に入った客が、これを見て普通に興奮とかできたんだろうか?

男と女がまぐわってる描写よりも、ドヤの殺伐感とか、ヒロインのキャラクターの強さとかが、明らかに画面を圧してるんだが。

にしても芹明香だ。ほんと今頃になって言うのもなんだが、俺にとっては「発見」としか言いようがないんだからしょうがない。

もし70年代の日本映画のヒロインを5人挙げろと言われたら、真っ先に挙げるよ。

あとの4人は今すぐには浮かばんけど。

俺はこの映画を見ていて、なにかに似てるなあと漠然と思ってたんだが、うちに帰って思い出した。

1988年製作のインディーズ映画『追悼のざわめき』だ。

もう誰かがすでに指摘してるかもしれないが、『追悼のざわめき』も西成でロケした(多分ゲリラ的に)モノクロ映画なのだ。

特にトメと弟の関係性が、インスパイアの元となってるんじゃないか?

この映画にも兄と妹が近親相姦に及ぶ描写がある。兄は妹を殺して、その肉を食べてしまうんだが。その後、兄は妹を再現しようとして、マネキンの股間をくり抜く。そして女性を殺しては局部を切り取って、マネキンに埋め込んでるのだ。

そのマネキンの存在を知ったホームレスが勝手に使ってしまう。怒った兄は、マネキンの局部に刃物を仕込んでおき、ホームレスは挿入すると「グギャ~ッ!」って描写があったな。

俺は『追悼のざわめき』は初公開の時に「中野武蔵野ホール」で見てる。細長いパンフも買った。

とにかくタブーを全部ぶちまけてやるというような姿勢で作られてる映画だった。

ダッチワイフとマネキンの類似性とか、『追悼のざわめき』の中で、廃墟のビルに放火して、本物の消防車が出動してくる場面を映してるんだが、ここなんかは、解体された煙突跡の爆発場面を模してるように感じた。

2012年5月31日

洋画離れが進んでるという [映画雑感]

昨日のブログでフィルムセンターでやってる催しのことに触れた。

「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの時代」のことだ。

1970年代は興行的にも洋画のシェアが高かった時代だった。

キネマ旬報で映画ジャーナリストの大高宏雄と、ビデオ業界紙に携わる林健太郎の対談が出ていた。

2008年以降、洋画と邦画の興行成績が逆転しているという現象に対する考察をしてる。

これは「キネ旬 大高」と検索すればネットでもその内容が読める。

俺が『戦火の馬』のコメントの中で、映画館に来てるのは自分より年配ばかりと書いたが、この対談の中でも同じ発言がある。ただあれは、映画が扱う時代背景もあるし、俺の場合は銀座という場所の土地柄も関係してると思ってたが、シネコンを巡ってても、洋画の場合は若い人たちの比率が低いような印象はある。

ということより先に客が入ってないよ。

俺がここ最近でコメント入れた中でも、映画館でわりかし入ってるなと思ったのは

『ブライズメイズ…』と『ファミリー・ツリー』と『別離』くらい。

『ダーク・シャドウ』も『バッド・ティーチャー』も『キラー・エリート』もガラガラ。コメント入れてないけど、見てはいる『ジョン・カーター』も『タイタンの逆襲』もほんとに客はいなかった。

シネコンは明らかに供給過剰な状態なのだ。

その原因について対談の中でいくつか挙げられていて、「まあ、そうなんだろう」と読んでて思う。

俺自身が定点観測的に映画を見続けてきて感じるのは、特にハリウッド映画がいろんな意味で、日本人の特に若い世代の嗜好とか、関心あるものに対して、アジャストしなくなってきてるんじゃないかということだ。

そのひとつが前にも書いたが「新しいスターの不在」だ。

洋画のシェアが高かった時代には、その時代を飾るアメリカ映画のスターが必ず存在してた。

現在ジョニー・デップ、ブラッド・ピット、ディカプリオ、キアヌ・リーヴスあたりを最後に、その下の世代で名前があがるスターがいない。

今挙げたスターのうちジョニー・デップとブラッド・ピットは、来年には50才になるのだ。

20代30代で女性から黄色い声援を浴びるようなスターが出てこない。

近年の韓流スターのブームというのは、その不在を埋めるような形で生まれてきたのでは?

実際にはハリウッド映画の大作に主演する若い役者はいる。だが『ジョン・カーター』と『バトルシップ』立て続けに主役を張ったテイラー・キッチュにしろ、『タイタンの逆襲』『アバター』のサム・ワーシントンにしろ、少なくとも日本の女性にウケるルックスではない。

他にもシャイア・ラブーフであれ、エミール・ハーシュであれ、チャニング・テイタムであれ、ロバート・パティンソンであれ、それぞれ個性は感じるとはいえ、その名前をバンと出して、日本で客を呼べる存在ではない。

アメリカ国内では主にテレビから新しいスターやアイドルが生まれてる。ディズニー・チャンネルなどはその最たる所だが、セリーナ・ゴメスやジョナス・ブラザースといったアイドルが、日本でブレイクする気配はない。

その要因として、アメリカ国内の特に西海岸で、ヒスパニック系の人口が増えてることがある。それに伴いラテン系のスターやアイドルが生まれてきてるし、また業界もそこに力を入れてるのが見える。

日本ではラテン系の濃さはいまいち受けない。

女優も同様で、アマンダ・セイフリッドやクリステン・スチュアートやエマ・ストーンのようなルックスは、日本の男たちにはウケないだろう。

そういったスターのルックス的嗜好が、日本とアメリカではズレてきてる。

もう一つは企画される映画そのものだ。『ジョン・カーター』は、SFの古典であるエドガー・ライス・バロウズの『火星のプリンセス』の映画化だが、どの位の人間がその原作を知ってるのだろう。

それは盛んに作られる「アメコミ・ヒーロー」映画にも言えることだ。

アメリカ人はキャラクターに子供の頃から馴染んでるが、日本人はちがう。

アメリカでは現在アメコミヒーロー大集合みたいな『アベンジャーズ』が記録的なヒットとなっており、『ダークナイト』の興行収入を抜くのではと見られてるが、その『ダークナイト』もアメコミだ。

『ダークナイト』は日本では大ヒットとはならず、『アベンジャーズ』も本国の期待ほどには、日本では伸びないと予想する。

そもそも今の10代20代の若い世代が、アメコミにどれほどの思い入れがあるのか。

メディアで盛り上がってるのは、例えば「映画秘宝」に携わる40代前後のライターたち「中年世代」が主で、洋書店などで、昔からアメコミを買って、キャラクターに対する下地ができてた世代だ。

近年の日本映画への批判としてよく挙がるのは、テレビ局による、テレビドラマの映画化の量産ということだが、ハリウッドだってやってることは変わらないのだ。

テレビドラマの映画化作品に、日本の観客が集まるのは、そのテレビドラマを見ていて、下地が出来てるからだ。

ハリウッド映画界が近年さかんにやってるのは、「アメコミ」などのキャラクターもの、過去に大ヒットした映画の続編や前日譚、あるいはリメイクなど、やはり観客に下地があるという条件を担保にしてるのだ。

同じ方法論で作られてるなら、日本の観客はより身近な、日本のテレビドラマの映画化作品を選ぶだろう。ハリウッド映画の方が、邦画の10倍以上は金がかかっていて、見せ場も派手であっても、そこはもう重視されなくなってる気がするね。

『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は大ヒットしたけど、どちらの映画も、その映画を見るための下地なんか必要なかった。誰にでも楽しめる内容だったのだ。

あとこれは俺自身の嗜好に通じてるんで、書きにくいことなんだが、近年のアメリカ映画のクリエイターたちの、ある種の「懐古趣味」がある。

70年代~80年代が「オールディーズ」になりつつあって、映画の細かいネタであるとか、挿入される楽曲であるとか、その年代のものが目立つようになってきた。

アダム・サンドラーやベン・スティラーなど、特にコメディ畑のスターたちにその傾向が強い。

映画業界でも、実績を積んで、自分で作品をコントロールできる年代というと、30代後半から40代くらいにはなるだろう。

人間中年になってくると、自分の趣味を入れたくなってくるもんなのだ。

それは「自分語り」ということでもある。

俺もこのブログでさんざんそれをやってるようなものなんだが、 ブログは個人の範囲だが、映画はマスを対象にするわけだからね。

俺のような、10代20代からすれば「じいさん」世代の人間は喜んでも、彼ら若い世代は関係ないことだし。つまり映画が「自分たちに向けて作られてない」という思いを、若い人たちは感じていはしないか?ということだ。

ハリウッドは80年代~90年代には、スターのギャラが制作費の大きな部分を占めるというような状態になってて、2000年以降はその歪な状態を脱したことは良かったと思うのだが、今度はそのギャラの分も特殊効果などに使えるぞと、「見世物」的要素を高めていった。

結果『アバター』まで行き着いてしまうと、どんな絵を作っても「でもCGじゃん」で済まされるようになってしまった。

もう「絵」で驚くということもほとんどないのだ。

ハリウッド映画は「産業」だから、大作で外貨を稼ぐという命題は外せないまでも、もう少しスモール・プロダクションにシフトしてってもいいんじゃないか?

例えばジョニー・デップと、無名時代のディカプリオが兄弟を演じた『ギルバート・グレイプ』のような、若いスターを通して「共感」を得られるような、そういうドラマがもっと増えるべきなのだ。

2012年5月30日

「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの時代」のことだ。

1970年代は興行的にも洋画のシェアが高かった時代だった。

キネマ旬報で映画ジャーナリストの大高宏雄と、ビデオ業界紙に携わる林健太郎の対談が出ていた。

2008年以降、洋画と邦画の興行成績が逆転しているという現象に対する考察をしてる。

これは「キネ旬 大高」と検索すればネットでもその内容が読める。

俺が『戦火の馬』のコメントの中で、映画館に来てるのは自分より年配ばかりと書いたが、この対談の中でも同じ発言がある。ただあれは、映画が扱う時代背景もあるし、俺の場合は銀座という場所の土地柄も関係してると思ってたが、シネコンを巡ってても、洋画の場合は若い人たちの比率が低いような印象はある。

ということより先に客が入ってないよ。

俺がここ最近でコメント入れた中でも、映画館でわりかし入ってるなと思ったのは

『ブライズメイズ…』と『ファミリー・ツリー』と『別離』くらい。

『ダーク・シャドウ』も『バッド・ティーチャー』も『キラー・エリート』もガラガラ。コメント入れてないけど、見てはいる『ジョン・カーター』も『タイタンの逆襲』もほんとに客はいなかった。

シネコンは明らかに供給過剰な状態なのだ。

その原因について対談の中でいくつか挙げられていて、「まあ、そうなんだろう」と読んでて思う。

俺自身が定点観測的に映画を見続けてきて感じるのは、特にハリウッド映画がいろんな意味で、日本人の特に若い世代の嗜好とか、関心あるものに対して、アジャストしなくなってきてるんじゃないかということだ。

そのひとつが前にも書いたが「新しいスターの不在」だ。

洋画のシェアが高かった時代には、その時代を飾るアメリカ映画のスターが必ず存在してた。

現在ジョニー・デップ、ブラッド・ピット、ディカプリオ、キアヌ・リーヴスあたりを最後に、その下の世代で名前があがるスターがいない。

今挙げたスターのうちジョニー・デップとブラッド・ピットは、来年には50才になるのだ。

20代30代で女性から黄色い声援を浴びるようなスターが出てこない。

近年の韓流スターのブームというのは、その不在を埋めるような形で生まれてきたのでは?

実際にはハリウッド映画の大作に主演する若い役者はいる。だが『ジョン・カーター』と『バトルシップ』立て続けに主役を張ったテイラー・キッチュにしろ、『タイタンの逆襲』『アバター』のサム・ワーシントンにしろ、少なくとも日本の女性にウケるルックスではない。

他にもシャイア・ラブーフであれ、エミール・ハーシュであれ、チャニング・テイタムであれ、ロバート・パティンソンであれ、それぞれ個性は感じるとはいえ、その名前をバンと出して、日本で客を呼べる存在ではない。

アメリカ国内では主にテレビから新しいスターやアイドルが生まれてる。ディズニー・チャンネルなどはその最たる所だが、セリーナ・ゴメスやジョナス・ブラザースといったアイドルが、日本でブレイクする気配はない。

その要因として、アメリカ国内の特に西海岸で、ヒスパニック系の人口が増えてることがある。それに伴いラテン系のスターやアイドルが生まれてきてるし、また業界もそこに力を入れてるのが見える。

日本ではラテン系の濃さはいまいち受けない。

女優も同様で、アマンダ・セイフリッドやクリステン・スチュアートやエマ・ストーンのようなルックスは、日本の男たちにはウケないだろう。

そういったスターのルックス的嗜好が、日本とアメリカではズレてきてる。

もう一つは企画される映画そのものだ。『ジョン・カーター』は、SFの古典であるエドガー・ライス・バロウズの『火星のプリンセス』の映画化だが、どの位の人間がその原作を知ってるのだろう。

それは盛んに作られる「アメコミ・ヒーロー」映画にも言えることだ。

アメリカ人はキャラクターに子供の頃から馴染んでるが、日本人はちがう。

アメリカでは現在アメコミヒーロー大集合みたいな『アベンジャーズ』が記録的なヒットとなっており、『ダークナイト』の興行収入を抜くのではと見られてるが、その『ダークナイト』もアメコミだ。

『ダークナイト』は日本では大ヒットとはならず、『アベンジャーズ』も本国の期待ほどには、日本では伸びないと予想する。

そもそも今の10代20代の若い世代が、アメコミにどれほどの思い入れがあるのか。

メディアで盛り上がってるのは、例えば「映画秘宝」に携わる40代前後のライターたち「中年世代」が主で、洋書店などで、昔からアメコミを買って、キャラクターに対する下地ができてた世代だ。

近年の日本映画への批判としてよく挙がるのは、テレビ局による、テレビドラマの映画化の量産ということだが、ハリウッドだってやってることは変わらないのだ。

テレビドラマの映画化作品に、日本の観客が集まるのは、そのテレビドラマを見ていて、下地が出来てるからだ。

ハリウッド映画界が近年さかんにやってるのは、「アメコミ」などのキャラクターもの、過去に大ヒットした映画の続編や前日譚、あるいはリメイクなど、やはり観客に下地があるという条件を担保にしてるのだ。

同じ方法論で作られてるなら、日本の観客はより身近な、日本のテレビドラマの映画化作品を選ぶだろう。ハリウッド映画の方が、邦画の10倍以上は金がかかっていて、見せ場も派手であっても、そこはもう重視されなくなってる気がするね。

『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は大ヒットしたけど、どちらの映画も、その映画を見るための下地なんか必要なかった。誰にでも楽しめる内容だったのだ。

あとこれは俺自身の嗜好に通じてるんで、書きにくいことなんだが、近年のアメリカ映画のクリエイターたちの、ある種の「懐古趣味」がある。

70年代~80年代が「オールディーズ」になりつつあって、映画の細かいネタであるとか、挿入される楽曲であるとか、その年代のものが目立つようになってきた。

アダム・サンドラーやベン・スティラーなど、特にコメディ畑のスターたちにその傾向が強い。

映画業界でも、実績を積んで、自分で作品をコントロールできる年代というと、30代後半から40代くらいにはなるだろう。

人間中年になってくると、自分の趣味を入れたくなってくるもんなのだ。

それは「自分語り」ということでもある。

俺もこのブログでさんざんそれをやってるようなものなんだが、 ブログは個人の範囲だが、映画はマスを対象にするわけだからね。

俺のような、10代20代からすれば「じいさん」世代の人間は喜んでも、彼ら若い世代は関係ないことだし。つまり映画が「自分たちに向けて作られてない」という思いを、若い人たちは感じていはしないか?ということだ。

ハリウッドは80年代~90年代には、スターのギャラが制作費の大きな部分を占めるというような状態になってて、2000年以降はその歪な状態を脱したことは良かったと思うのだが、今度はそのギャラの分も特殊効果などに使えるぞと、「見世物」的要素を高めていった。

結果『アバター』まで行き着いてしまうと、どんな絵を作っても「でもCGじゃん」で済まされるようになってしまった。

もう「絵」で驚くということもほとんどないのだ。

ハリウッド映画は「産業」だから、大作で外貨を稼ぐという命題は外せないまでも、もう少しスモール・プロダクションにシフトしてってもいいんじゃないか?

例えばジョニー・デップと、無名時代のディカプリオが兄弟を演じた『ギルバート・グレイプ』のような、若いスターを通して「共感」を得られるような、そういうドラマがもっと増えるべきなのだ。

2012年5月30日

オーストリアのロッタちゃんか [映画カ行]

『カロと神様』

京橋の「国立近代美術館フィルムセンター」で6月16日まで開催されてるのが「EUフィルムデーズ2012」。

コンセプトがあるような、ないような、日本ですでに公開済の映画と、未公開の映画と、未公開で日本語字幕なしの映画が入り混じってラインナップされてる。

普段あまり目に触れない東欧、北欧の映画が見れるので、興味があればHPを覗いてみるといい。

上映は2階の大ホールだが、現在7階の展示室で行われてる催しも面白い。

日本映画の創世記から黄金時代への変遷を、当時の貴重な資料や、映画初期の映写機やカメラなどとともに、展示している。

題名のロゴにモダニズムを感じるサイレント映画のポスターなど、目に楽しい。

原節子と香川京子が並んで座ってる場面を、端正な筆致で絵にした『東京物語』のポスターが美しい。昔の日本映画にあった品格が薫り立ってくるようだ。

その展示を抜けると、今度は洋画に移り、

「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの時代」というコンセプトの展示が行われてる。

映画雑誌が活況呈した1970年代を中心に、当時のヒット映画のポスターやパンフ、試写状や映画半券が並ぶ。ちょうど俺が映画を見始めた時期に重なるので懐かしかった。

特に今は無くなった、当時の有名なロードショー館のスチールが大きく引き伸ばされて飾ってあるのがいい。

「テアトル東京」は俺も何度も通ったが、写真撮っときゃよかったと思ってる。

ヘラルドと東宝東和配給作の予告編が見れるスペースもある。

『地下室のメロディ』『小さな恋のメロディ』『エマニエル夫人』『コンボイ』『サスペリアPart2』『地獄の黙示録』『エレファント・マン』『愛と哀しみのボレロ』『プロジェクトA』『新Mr.BOO!鉄板焼』『霊幻道士』『ミッション』の12本だ。

フィルムセンターのチケットには前売りというのはなく、上映の30分前から順番に発券していく。

大人料金が500円というのは有難いし、休日ということもあり、俺の予想以上に人が並んでた。

310席の大ホールの9割がた埋まってたんじゃないか?

この『カロと神様』は読売新聞に紹介記事が出てたらしい。それでだな。

2006年のオーストリア映画で、日本ではこれが初上映。上映前にオーストリア大使館の文化担当の人が解説に立ったが、オーストリアは年間30~40本ほどの映画が製作され、ミヒャエル・ハネケに象徴されるような、陰湿でシリアスなものが多いとのこと。

この『カロと神様』のほのぼの感は異質だそうだ。

主人公は8才の女の子カロ。上の前歯2本の乳歯が抜けて、生え変わる前だ。こういう時期は人間の一生に一度だけだから、前歯の抜けた女の子をキャスティング条件にしてたとすれば、けっこう見つけるのは大変だったろう。しかもこの主役の子はリアクションの表情とか上手いし。

いかにも子役という媚びた可愛さではなく、不機嫌な顔に子供らしさがこもってた、スウェーデンのロッタちゃんの系統の女の子だな。

映画の冒頭でカロは、教会の礼拝に参加してる。神様の存在を感じてるのだ。母親のアリスがミサのオルガンを弾いている。親子3人で、その後遊園地へ行って遊ぶ。だが帰り際に父親のピーターは、休日だというのに「仕事が入った」と2人と別れる。母親アリスは寂しそうな表情だ。

夜遅く戻ってきた父親と母親は激しい言い争いをして、カロはショックを受ける。

それからほどなく両親は別居することとなり、カロは母親とともに、アパートに引っ越した。パパとは週1回しか会えないことに。

父親ピーターはテレビの「大切な人に愛を伝える」という、素人参加の番組の人気ホストをしていた。

カロは父親のスタジオに遊びに行き、メイク室でお姉さんからピエロのメイクをしてもらって上機嫌。

だけど父親ピーターは、そのメイク係のリジーとキスしてるではないか。

カロはまたしてもショック。

父親にアパートまで送ってもらっても、しょんぼりなままだ。

「次の休みには凧あげをしよう」父親はそう言って階段を下りて行った。

カロは父親に買ってもらったトランシーバーで、神様に相談してみようと思うが、もちろん応答はない。トランシーバーは1個あっても仕方がないのだ。

「助けてほしいのに、神様のバカ」

するとおじいさんのような声が聞こえた。

「神様なの?」

「きけばわかるだろう」

「パパとママが仲直りしてくれない」

「パパは戻ってくるさ」

相手の声に半信半疑のカロだったが、父親がドアを開けて

「おやすみを言ってなかったな」と顔を出したのには驚いた。

神様の言った通りだった。

次の日、カロはアパートの下の階で聞き覚えのある声を耳にする。ドアの前のキリスト教の勧誘の男女を追い払おうとする、ぞんざいな口調が、トランシーバーの声にそっくりだった。

ドアの新聞受けから「神様なの?」と尋ねると、面倒くさそうに「ああ、そうだよ」と。

パパが知らない女の人とキスしてたことを話すと、ドアの向こうの「神様」は状況を察したようで、

「今度会ってもごまをすったりしちゃダメだぞ」とアドバイス。

その通りにパパとリジーと3人で食事という席でも、カロは強い調子で臨んだ。ききわけのないカロに手を焼く父親に、リジーが助け船出そうとすると「ごますり」と言い放つ。

リジーはピーターに、「カロと私の戦いってことね」と笑った。

数日後たまたまアパートの入り口で、カートを引く老人と出会ったカロ。その声にピンときて、後を尾けると案の定、下の階の住人だった。

カロに追求され、観念してドアを開ける老人。

頭はボサボサ、ヒゲも伸び放題、汚れたコートを着たこの老人が神様?

だがとりあえず、アドバイス通りにやったけど、父親とリジーが別れることにもならず、カロは神様にダメ出し。

こうしてカロは、くたびれた格好の老人にくっついて回るようになり、最初は鬱陶しいと思ってた老人も、カロの絶え間ない質問攻めにもつきあうようになっていく。

「パパとママが、ふたりとも好きなことはないのか?」

カロは考えて、両親が以前タンゴを習ってたことを思い出す。

丁度町のタンゴ・クラブが店じまいするんで、カロは母親にそれを伝えて

「パパとタンゴ踊ってよ」とせがむ。

両親はカロの誕生日祝いを兼ねて、タンゴを踊り、久々で親子3人水入らずの日を過ごす。

だが最後にはアリスとピーターは諍いになってしまう。

「結局タンゴもダメだった」カロは神様に言う。

「魚と鳥は同じ場所では生きられないんだよ」

「多分パパとママは、話す言葉がちがうのさ。チェコ語と中国語のようにね」

老人はカロに、無責任に希望を持たせるような事を言うのは辞めた。

どうしてもうまくいかないこともあるんだと、それとなく教えようとした。

カロは老人と過ごす時間が長くなった。パパが「リジーからのプレゼントだ」とくれた凧をそのままにしておいたが、ある日、町を離れ、老人と凧あげに丘へと向かった。

その様子を教会の神父が目撃し、カロの両親に伝えてしまう。

老人は孤独な一人暮らしで、カロの両親に変質者扱いされ、一時は引き離されるものの、カロがめげずに、オレンジのパーカー被って、道の両端を歩きながら、トランシーバーで会話する場面がいい。

「友達ってどういうもの?」

「友達ってのは、足音が聞こえると、またいろいろ質問攻めにあって面倒だなあと思ってても、足音が聞こえないと寂しくなる。そういうもんさ」

老人はある日、カロの前から姿を消す。車に轢かれて病院に運ばれてたのだ。

「神様も死ぬの?」

「いや、ただ居なくなって、別の人になってるだけだ」

老人がただの老人なのか、カロの言うように神様なのか、ぼかして描いていて、どう解釈してもいいようになってる。見た後に子供と話をするのもいいと思う。

ヨーロッパには「キンダー・フィルム」と言われる児童映画が各国で製作されていて、この映画もその範疇に入るものだろう。後半は時間の経過を表すためにやたら暗転が繰り返されて、映画のつくりとしては拙い所もあるが、安易な「めでたしめでたし」な結末にはなってない。

2012年5月29日

京橋の「国立近代美術館フィルムセンター」で6月16日まで開催されてるのが「EUフィルムデーズ2012」。

コンセプトがあるような、ないような、日本ですでに公開済の映画と、未公開の映画と、未公開で日本語字幕なしの映画が入り混じってラインナップされてる。

普段あまり目に触れない東欧、北欧の映画が見れるので、興味があればHPを覗いてみるといい。

上映は2階の大ホールだが、現在7階の展示室で行われてる催しも面白い。

日本映画の創世記から黄金時代への変遷を、当時の貴重な資料や、映画初期の映写機やカメラなどとともに、展示している。

題名のロゴにモダニズムを感じるサイレント映画のポスターなど、目に楽しい。

原節子と香川京子が並んで座ってる場面を、端正な筆致で絵にした『東京物語』のポスターが美しい。昔の日本映画にあった品格が薫り立ってくるようだ。

その展示を抜けると、今度は洋画に移り、

「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの時代」というコンセプトの展示が行われてる。

映画雑誌が活況呈した1970年代を中心に、当時のヒット映画のポスターやパンフ、試写状や映画半券が並ぶ。ちょうど俺が映画を見始めた時期に重なるので懐かしかった。

特に今は無くなった、当時の有名なロードショー館のスチールが大きく引き伸ばされて飾ってあるのがいい。

「テアトル東京」は俺も何度も通ったが、写真撮っときゃよかったと思ってる。

ヘラルドと東宝東和配給作の予告編が見れるスペースもある。

『地下室のメロディ』『小さな恋のメロディ』『エマニエル夫人』『コンボイ』『サスペリアPart2』『地獄の黙示録』『エレファント・マン』『愛と哀しみのボレロ』『プロジェクトA』『新Mr.BOO!鉄板焼』『霊幻道士』『ミッション』の12本だ。

フィルムセンターのチケットには前売りというのはなく、上映の30分前から順番に発券していく。

大人料金が500円というのは有難いし、休日ということもあり、俺の予想以上に人が並んでた。

310席の大ホールの9割がた埋まってたんじゃないか?

この『カロと神様』は読売新聞に紹介記事が出てたらしい。それでだな。

2006年のオーストリア映画で、日本ではこれが初上映。上映前にオーストリア大使館の文化担当の人が解説に立ったが、オーストリアは年間30~40本ほどの映画が製作され、ミヒャエル・ハネケに象徴されるような、陰湿でシリアスなものが多いとのこと。

この『カロと神様』のほのぼの感は異質だそうだ。

主人公は8才の女の子カロ。上の前歯2本の乳歯が抜けて、生え変わる前だ。こういう時期は人間の一生に一度だけだから、前歯の抜けた女の子をキャスティング条件にしてたとすれば、けっこう見つけるのは大変だったろう。しかもこの主役の子はリアクションの表情とか上手いし。

いかにも子役という媚びた可愛さではなく、不機嫌な顔に子供らしさがこもってた、スウェーデンのロッタちゃんの系統の女の子だな。

映画の冒頭でカロは、教会の礼拝に参加してる。神様の存在を感じてるのだ。母親のアリスがミサのオルガンを弾いている。親子3人で、その後遊園地へ行って遊ぶ。だが帰り際に父親のピーターは、休日だというのに「仕事が入った」と2人と別れる。母親アリスは寂しそうな表情だ。

夜遅く戻ってきた父親と母親は激しい言い争いをして、カロはショックを受ける。

それからほどなく両親は別居することとなり、カロは母親とともに、アパートに引っ越した。パパとは週1回しか会えないことに。

父親ピーターはテレビの「大切な人に愛を伝える」という、素人参加の番組の人気ホストをしていた。

カロは父親のスタジオに遊びに行き、メイク室でお姉さんからピエロのメイクをしてもらって上機嫌。

だけど父親ピーターは、そのメイク係のリジーとキスしてるではないか。

カロはまたしてもショック。

父親にアパートまで送ってもらっても、しょんぼりなままだ。

「次の休みには凧あげをしよう」父親はそう言って階段を下りて行った。

カロは父親に買ってもらったトランシーバーで、神様に相談してみようと思うが、もちろん応答はない。トランシーバーは1個あっても仕方がないのだ。

「助けてほしいのに、神様のバカ」

するとおじいさんのような声が聞こえた。

「神様なの?」

「きけばわかるだろう」

「パパとママが仲直りしてくれない」

「パパは戻ってくるさ」

相手の声に半信半疑のカロだったが、父親がドアを開けて

「おやすみを言ってなかったな」と顔を出したのには驚いた。

神様の言った通りだった。

次の日、カロはアパートの下の階で聞き覚えのある声を耳にする。ドアの前のキリスト教の勧誘の男女を追い払おうとする、ぞんざいな口調が、トランシーバーの声にそっくりだった。

ドアの新聞受けから「神様なの?」と尋ねると、面倒くさそうに「ああ、そうだよ」と。

パパが知らない女の人とキスしてたことを話すと、ドアの向こうの「神様」は状況を察したようで、

「今度会ってもごまをすったりしちゃダメだぞ」とアドバイス。

その通りにパパとリジーと3人で食事という席でも、カロは強い調子で臨んだ。ききわけのないカロに手を焼く父親に、リジーが助け船出そうとすると「ごますり」と言い放つ。

リジーはピーターに、「カロと私の戦いってことね」と笑った。

数日後たまたまアパートの入り口で、カートを引く老人と出会ったカロ。その声にピンときて、後を尾けると案の定、下の階の住人だった。

カロに追求され、観念してドアを開ける老人。

頭はボサボサ、ヒゲも伸び放題、汚れたコートを着たこの老人が神様?

だがとりあえず、アドバイス通りにやったけど、父親とリジーが別れることにもならず、カロは神様にダメ出し。

こうしてカロは、くたびれた格好の老人にくっついて回るようになり、最初は鬱陶しいと思ってた老人も、カロの絶え間ない質問攻めにもつきあうようになっていく。

「パパとママが、ふたりとも好きなことはないのか?」

カロは考えて、両親が以前タンゴを習ってたことを思い出す。

丁度町のタンゴ・クラブが店じまいするんで、カロは母親にそれを伝えて

「パパとタンゴ踊ってよ」とせがむ。

両親はカロの誕生日祝いを兼ねて、タンゴを踊り、久々で親子3人水入らずの日を過ごす。

だが最後にはアリスとピーターは諍いになってしまう。

「結局タンゴもダメだった」カロは神様に言う。

「魚と鳥は同じ場所では生きられないんだよ」

「多分パパとママは、話す言葉がちがうのさ。チェコ語と中国語のようにね」

老人はカロに、無責任に希望を持たせるような事を言うのは辞めた。

どうしてもうまくいかないこともあるんだと、それとなく教えようとした。

カロは老人と過ごす時間が長くなった。パパが「リジーからのプレゼントだ」とくれた凧をそのままにしておいたが、ある日、町を離れ、老人と凧あげに丘へと向かった。

その様子を教会の神父が目撃し、カロの両親に伝えてしまう。

老人は孤独な一人暮らしで、カロの両親に変質者扱いされ、一時は引き離されるものの、カロがめげずに、オレンジのパーカー被って、道の両端を歩きながら、トランシーバーで会話する場面がいい。

「友達ってどういうもの?」

「友達ってのは、足音が聞こえると、またいろいろ質問攻めにあって面倒だなあと思ってても、足音が聞こえないと寂しくなる。そういうもんさ」

老人はある日、カロの前から姿を消す。車に轢かれて病院に運ばれてたのだ。

「神様も死ぬの?」

「いや、ただ居なくなって、別の人になってるだけだ」

老人がただの老人なのか、カロの言うように神様なのか、ぼかして描いていて、どう解釈してもいいようになってる。見た後に子供と話をするのもいいと思う。

ヨーロッパには「キンダー・フィルム」と言われる児童映画が各国で製作されていて、この映画もその範疇に入るものだろう。後半は時間の経過を表すためにやたら暗転が繰り返されて、映画のつくりとしては拙い所もあるが、安易な「めでたしめでたし」な結末にはなってない。

2012年5月29日

「男ならレイバンだろ」と宣言する映画 [映画カ行]

『キラー・エリート』

上のパンフのヴィジュアルでステイサム、デニーロ、オーウェンの3人の目を覆ってるレイバン。

いや予め断っておくと、俺はグラサン関係は全く詳しくないんで、3人のかけてるのが全部レイバンなのか、よそのメーカーの違うネーミングのものなのか、そのあたりがわかってない。

なのでああいう形のものはレイバンと総称して話を進めることにする。

この映画は1980年が時代設定となってる。

「今の」アクション映画の見てくれではなく、「レイバンの似合う男たち」が闊歩してた時代の、古風なアクション映画の手触りを目指してる。

『メカニック』や『デス・レース』など、「70年代アクション」の再生に心血注ぐ

ジェイソン・ステイサムだが、この映画はサム・ペキンパーの同名映画のリメイクではない。

だが今売れてる若手の役者たちに

「おまえらにレイバンがかけこなせるのか、ああーん?」

というポーズから、レイバンをキー・アイテムに70年代アクションに目配せしてるように思える。

そう、スーツを「着こなす」と言うように、レイバンは「かけこなす」とでも言うべきか。特に定番の「ティアドロップ型」という、あの表面積の広いタイプは難物だ。

近年では『MIB』のウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズが思い浮かぶが、あれはキャラの一部になってる。「権力側」の象徴に使われることも多いので、レイバンをかけて、しかも渋さや、キャラクターの人間味を出すには、それなりの面相が必要になる。

アメリカ映画で、最初に強烈なイメージとして残ったのは、1967年の『暴力脱獄』だ。囚人ポール・ニューマンたちの屋外労働を監視する看守たちが、シルバーの鏡面のレイバンをかけてた。

そのポール・ニューマンは『新・動く標的』でレイバンをかけてたし、ペキンパーの映画でいえば、『ガルシアの首』のウォーレン・オーツが断トツ渋いし、オーツも出てた『ボーダー』で、国境警備隊を演じたジャック・ニコルソンもレイバンでキメてた。

『パニック・イン・スタジアム』でSWATの隊長を演じたジョン・カサヴェテスが、主役のチャールトン・ヘストンを完全に食ってたのは、あのレイバンに拠る所が大きい。

『ローリング・サンダー』のウィリアム・ディヴェインにもシビれた。

レイバン人気を日本で高めたのはトム・クルーズが『トップガン』でかけてかららしい。

あと忘れちゃいかんのがスタローンの『コブラ』だよ、スタローンの『コブラ』。

連呼しちまったが、まあ映画自体はポンコツな部分もあるんだが、スタローンが

「俺に足りない渋さを出すにはどうしたら?」

と考えてレイバンに行き着いたと、俺は見てる。だから何か憎めない。

日本でいえば「遊戯」シリーズの松田優作、「大門軍団」の渡哲也、それに原田芳雄というところか。

日本人の細面な顎の骨格や、面長感の足りない顔の輪郭だと、レイバンをかけこなすのは難しい。

大人がかけても「フィンガー5」みたいなことになってしまうのだ。俺も昔試して挫折した。

この『キラー・エリート』でステイサムをはじめ、デニーロも、クライヴ・オーウェンも、レイバンが顔から浮いてない。

アクション映画を演るんなら、それなりの面構えも必要なんだよ、という主張がこめられてるのだ。

1年前、殺しの依頼を受けたダニーは、相棒のハンターとともに、リムジンの標的を襲うが、同乗してた少年に引き金を引けず、その一件を契機に仕事から足を洗った。

メルボルン郊外で牧場を営む幼なじみのアンと、平穏な日々を送るダニーのもとに一通の封筒が届く。

中にはオマーンへの航空券と、何者かに捕らわれたハンターの写真が。封筒はダニーたちに殺しを斡旋してきたエージェントからだった。

相棒を見捨てられず、ダニーは「殺しの世界」に舞い戻ることに。

ハンターを拘束してたのは、オマーンの首長のひとり、シーク・アムルとその息子だった。シーク・アムルは四男を除くすべての息子たちを、SASの兵士たちに殺されていた。背後には石油を巡る利権争いがあった。

ハンターはそのSASの兵士3人を捕らえ、自白させたあと、事故死に見せかけて殺害するという依頼を、単独で受けていた。それは高額な報酬目当てだったが、手に余ることから、ハンターは仕事を放棄し、シーク・アムルの四男に捕まってたのだ。

引き継がなければハンターの命はない。相棒であり、殺しの仕事のイロハを教わった、父親代わりでもあるハンターのため、ダニーは無謀な依頼を呑むしかなかった。

パリに飛んだダニーは、かつての「殺しのチーム」を呼び寄せた。依頼内容を聞いて、兵士時代にSASの試験に落ちたというデイヴィスは、呆れたように言った。

「あいつらはパラノイアだ。常にバックアップを用意してる」

「拷問に口を割るようなことはない」

「ネイビー・シールズが逃げ出すくらいの精鋭部隊なんだぞ」

だがその報酬は魅力だし、殺しの標的として、これほど歯ごたえのある相手もないだろう。

「殺しのエリート」を自認するような、チームのプライドに火が点いた。

だがダニーたちが、SASの元メンバーの居所を探ってるということは、すぐにSAS側にも察知された。

SAS出身者の利益や身の安全を守る「フェザー・メン」の工作員スパイクは、作戦中の事故で片目を失い、SASを引退してたが、その凄腕ぶりは組織内でも知れ渡っていた。

世界一の精鋭部隊と、それを標的にする殺し屋たちの、まさに血で血を洗う戦いの火蓋は切られた。

正直言うとね、脚本的にはもう少し面白くなってもいいんじゃないか、という出来ではあるんだよ。

だってさんざん前振りで「SASやべえよ」と言っておきながら、意外と簡単に仕留めちゃってるし。

「こいつはSASの中でも、相当エグい経歴の持ち主」と標的のプロフィールが紹介されるんだが、単なる女好きで、風呂で転んで頭打って死んだことに見せかけるのも無理があるだろ。

そのために、まず標的の家に侵入して、風呂のタイルを1枚失敬する。それをコピーして、ハンマーにペタペタ貼っつける。そのハンマーで頭を殴れば、タイルの成分がくっつくから、アリバイになるということだな。実にローテク。

結局その標的となってる元SASの3人は大したことなくて、手強いのはスパイクなのだ。

ダニーを演じるステイサムと、スパイクを演じるオーウェンの真っ向勝負の肉弾戦は迫力あるね。

アスリート出身で、スピードと切れがあるステイサムが、研ぎ澄まされたナイフとすれば、オーウェンは委細かまわずぶった切る牛刀のような戦いっぷり。

オーウェンの方が3つ年上だが、ともにイギリスの地方都市出身で、売れ出した時期も近い。ライバル意識もあるんではないか?

あのデニーロが完全にサイドキックスの役割に徹してるのは、長年彼の映画を見続けてきた者にとっちゃ感慨もあるが、ダニーの幼なじみアンの護衛を任されたハンターが、地下鉄のホームで、彼女の危機を、本人には知られずに回避する場面はカッコいい。

そう、拘束されてたハンターは、ダニーの手によって、脱走に成功してたのだ。

というかシーク・アムルの護衛たちがヘボすぎ。丸腰のダニーに、二度までもボコられてる。

そういう部分の甘さが、映画としては惜しい。

だが銃撃戦をカッコよく決めようとか、カーチェイスをアクロバティックに見せようとか、演出に変な色気を見せない所はいい。

ゴツゴツとして融通の利かない、それこそ70年代には普通に見られた、アクション映画のフォルムで撮られていて、それが「レイバン」の男たちの風貌に合ってるのだ。

2012年5月28日

上のパンフのヴィジュアルでステイサム、デニーロ、オーウェンの3人の目を覆ってるレイバン。

いや予め断っておくと、俺はグラサン関係は全く詳しくないんで、3人のかけてるのが全部レイバンなのか、よそのメーカーの違うネーミングのものなのか、そのあたりがわかってない。

なのでああいう形のものはレイバンと総称して話を進めることにする。

この映画は1980年が時代設定となってる。

「今の」アクション映画の見てくれではなく、「レイバンの似合う男たち」が闊歩してた時代の、古風なアクション映画の手触りを目指してる。

『メカニック』や『デス・レース』など、「70年代アクション」の再生に心血注ぐ

ジェイソン・ステイサムだが、この映画はサム・ペキンパーの同名映画のリメイクではない。

だが今売れてる若手の役者たちに

「おまえらにレイバンがかけこなせるのか、ああーん?」

というポーズから、レイバンをキー・アイテムに70年代アクションに目配せしてるように思える。

そう、スーツを「着こなす」と言うように、レイバンは「かけこなす」とでも言うべきか。特に定番の「ティアドロップ型」という、あの表面積の広いタイプは難物だ。

近年では『MIB』のウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズが思い浮かぶが、あれはキャラの一部になってる。「権力側」の象徴に使われることも多いので、レイバンをかけて、しかも渋さや、キャラクターの人間味を出すには、それなりの面相が必要になる。

アメリカ映画で、最初に強烈なイメージとして残ったのは、1967年の『暴力脱獄』だ。囚人ポール・ニューマンたちの屋外労働を監視する看守たちが、シルバーの鏡面のレイバンをかけてた。

そのポール・ニューマンは『新・動く標的』でレイバンをかけてたし、ペキンパーの映画でいえば、『ガルシアの首』のウォーレン・オーツが断トツ渋いし、オーツも出てた『ボーダー』で、国境警備隊を演じたジャック・ニコルソンもレイバンでキメてた。

『パニック・イン・スタジアム』でSWATの隊長を演じたジョン・カサヴェテスが、主役のチャールトン・ヘストンを完全に食ってたのは、あのレイバンに拠る所が大きい。

『ローリング・サンダー』のウィリアム・ディヴェインにもシビれた。

レイバン人気を日本で高めたのはトム・クルーズが『トップガン』でかけてかららしい。

あと忘れちゃいかんのがスタローンの『コブラ』だよ、スタローンの『コブラ』。

連呼しちまったが、まあ映画自体はポンコツな部分もあるんだが、スタローンが

「俺に足りない渋さを出すにはどうしたら?」

と考えてレイバンに行き着いたと、俺は見てる。だから何か憎めない。

日本でいえば「遊戯」シリーズの松田優作、「大門軍団」の渡哲也、それに原田芳雄というところか。

日本人の細面な顎の骨格や、面長感の足りない顔の輪郭だと、レイバンをかけこなすのは難しい。

大人がかけても「フィンガー5」みたいなことになってしまうのだ。俺も昔試して挫折した。

この『キラー・エリート』でステイサムをはじめ、デニーロも、クライヴ・オーウェンも、レイバンが顔から浮いてない。

アクション映画を演るんなら、それなりの面構えも必要なんだよ、という主張がこめられてるのだ。

1年前、殺しの依頼を受けたダニーは、相棒のハンターとともに、リムジンの標的を襲うが、同乗してた少年に引き金を引けず、その一件を契機に仕事から足を洗った。

メルボルン郊外で牧場を営む幼なじみのアンと、平穏な日々を送るダニーのもとに一通の封筒が届く。

中にはオマーンへの航空券と、何者かに捕らわれたハンターの写真が。封筒はダニーたちに殺しを斡旋してきたエージェントからだった。

相棒を見捨てられず、ダニーは「殺しの世界」に舞い戻ることに。

ハンターを拘束してたのは、オマーンの首長のひとり、シーク・アムルとその息子だった。シーク・アムルは四男を除くすべての息子たちを、SASの兵士たちに殺されていた。背後には石油を巡る利権争いがあった。

ハンターはそのSASの兵士3人を捕らえ、自白させたあと、事故死に見せかけて殺害するという依頼を、単独で受けていた。それは高額な報酬目当てだったが、手に余ることから、ハンターは仕事を放棄し、シーク・アムルの四男に捕まってたのだ。

引き継がなければハンターの命はない。相棒であり、殺しの仕事のイロハを教わった、父親代わりでもあるハンターのため、ダニーは無謀な依頼を呑むしかなかった。